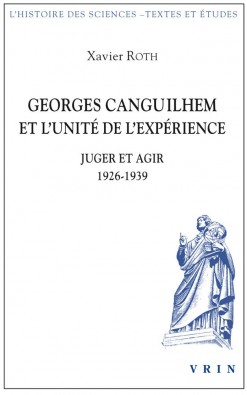

Xavier Roth, Georges Canguilhem et l'unité de l'expérience, Juger et agir, 1926-1939, Librairie Philosophique J. Vrin, « L'Histoire des Sciences - Textes et Études », 2013. 250 p.

Nous voudrions commencer par indiquer ce qui, pour un professeur de philosophie, pourrait être à l’initiative de la lecture de ce livre. Pour ce faire, nous tenons à citer l’ « avertissement » que Georges Canguilhem et son collègue Camille Planet donnent en 1939 à leur Traité de logique et de morale : « Un recueil de renseignements et d’opinions disparates peut former, s’il est habilement ordonné, un travail documentaire utile, et à ce titre prendre quelque valeur didactique ; mais il ne donnera qu’une idée lointaine de la réflexion philosophique.

Signataire en 1989 de la Lettre ouverte à Lionel Jospin qui demandait l'interdiction des signes religieux au sein de l'école publique, Catherine Kintzler n'a cessé depuis de prendre la laïcité comme objet philosophique. Elle approfondit ici bien des points développés dans son précédent ouvrage, Qu'est-ce-que la laïcité?, publié en 2007. Le positionnement de l'auteur est bien connu : il n'est ni nécessaire ni souhaitable de « toiletter » la laïcité et d'y apposer un adjectif – « ouverte », « apaisée », « raisonnable », «positive ». La laïcité se suffit à elle-même, à condition toutefois d'en penser le concept de manière à ce qu'il livre toutes ses propriétés et ses effets. L'ambition de Catherine Kintzler est de poursuivre ici une saisie philosophique du concept, qui permette d'éclairer les problèmes contemporains dans leurs aspects concrets.

Signataire en 1989 de la Lettre ouverte à Lionel Jospin qui demandait l'interdiction des signes religieux au sein de l'école publique, Catherine Kintzler n'a cessé depuis de prendre la laïcité comme objet philosophique. Elle approfondit ici bien des points développés dans son précédent ouvrage, Qu'est-ce-que la laïcité?, publié en 2007. Le positionnement de l'auteur est bien connu : il n'est ni nécessaire ni souhaitable de « toiletter » la laïcité et d'y apposer un adjectif – « ouverte », « apaisée », « raisonnable », «positive ». La laïcité se suffit à elle-même, à condition toutefois d'en penser le concept de manière à ce qu'il livre toutes ses propriétés et ses effets. L'ambition de Catherine Kintzler est de poursuivre ici une saisie philosophique du concept, qui permette d'éclairer les problèmes contemporains dans leurs aspects concrets.