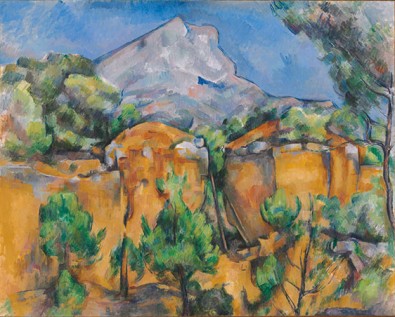

Paul Cézanne (139-1906) La Montagne Sainte-Victoire, vue de Bibémus, vers 1897.

Huile sur toile, 65 x 80 cm. Museum of Art, Baltimore.

Les paysages de Cézanne et l’expérience du sacré

Dans un entretien intitulé « En compagnie des peintres », Philippe Jaccottet répond ainsi à la question qui lui est posée à propos de son expérience du paysage, aussi bien chez les peintres que dans le monde sensible :

… Je me suis aperçu qu’un certain nombre de peintres du passé, et encore quelques-uns d’aujourd’hui, traduisent sur la toile le choc émotif que moi je ressens comme poète devant la nature, et que j’ai le désir de traduire par des mots. Je me dis même parfois : « Attention ! de ne pas devenir un peintre en mots ! » C’est un danger à éviter à tout prix. J’ai l’impression que – mais je marche là sur des sentiers très battus, qui sont ceux de la Sainte-Victoire – des peintres tels que Cézanne font monter le Fond des choses, ce par quoi nous pouvons être attachés à ce qui nous entoure et y trouver une espèce d’aliment, et d’encouragement à lutter contre tout ce qui menace de nous détruire. C’est comme si les dieux absents, morts, ou disparus selon certains, remontaient sans du tout être nommés, sans être figurés, même pas sous forme de nymphes, comme chez Poussin. C’est comme si cette présence insaisissable, cette sorte d’énigme contre laquelle on finit par buter, mais dont on se dit qu’elle vous fait vivre, étrangement, qu’on n’arrive pas à saisir, eh bien, un certain nombre de peintres l’ont saisie. C’est le cas chez Cézanne, où les figures qui étaient présentes chez Poussin ne sont plus là, mais sont néanmoins sensibles, et la force, le rayonnement de ces présences insaisissables est tout aussi grand[1].

Et dans Paysages avec figures absentes, il écrit :

Les peintres de la Renaissance, redécouvrant la grâce de l’Antique, avaient peuplé les lieux où ils vivaient de nymphes, de temples en ruine, de satyres et de dieux. J’étais sensible au pouvoir troublant de leurs Bacchanales, à la sérénité de leurs Parnasses […].

Néanmoins, je ne pouvais m’empêcher, devant ces œuvres, de ressentir toujours une impression, fût-elle légère, de théâtre : parce que la vérité qu’elles exprimaient avait cessé d’être la nôtre. Et quand je regardais les paysages de Cézanne, où je pouvais retrouver ceux qui m’entouraient, je me disais […] qu’en eux, où il n’y avait que montagnes, maisons, arbres et rochers, d’où les figures s’étaient enfuies, la grâce de l’Origine était encore plus présente.[2]

Dans quelle mesure la peinture de paysage de Cézanne rend-elle possible une expérience du sacré, vécue à partir de du sentiment de la nature ? On peut repérer un lien avec le sacré dans trois séries d’œuvres de Cézanne : d’une part les tableaux qu’il réalise dans les anciennes carrières de la campagne aixoise, à Bibémus, notamment le tableau Carrière de Bibémus, d’autre part bien sûr dans la série de La montagne Sainte-Victoire – le nom même de la montagne indique un lien avec le sacré – et enfin dans la série des Grandes baigneuses, ces énigmatiques figures féminines pouvant être perçues comme dans des déesses, dans un paysage dont les arbres forment comme la voûte d’une cathédrale. Examinons ces trois exemples.

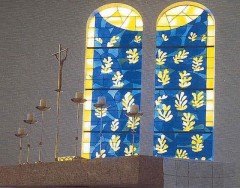

La Chapelle du Rosaire, à Vence, dans les Alpes-Maritimes, a été réalisé par Matisse pour les Soeurs dominicaines.

La Chapelle du Rosaire, à Vence, dans les Alpes-Maritimes, a été réalisé par Matisse pour les Soeurs dominicaines.