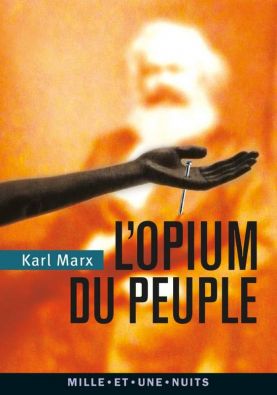

Marx, L’Opium du peuple, Éd. Mille et une nuits, présentation et notes par Cyril Morana, lu par Jean-Baptiste Bertin

Par Jeanne Szpirglas le 09 décembre 2013, 06:00 - Philosophie politique - Lien permanent

Marx, L’Opium du peuple, Éd. Mille et une nuits, présentation et notes par Cyril Morana.

Marx, L’Opium du peuple, Éd. Mille et une nuits, présentation et notes par Cyril Morana.

Certaines phrases sont peut-être plus célèbres que réellement comprises. « La religion est l’opium du peuple » en fait certainement partie. L’un des intérêts de la réédition (sous ce titre de L’Opium du peuple, qui n’est pas de Marx), par les éditions Mille et une nuits, de l’article du jeune philosophe en exil, est de nous permettre de saisir les enjeux et la portée de ce texte difficile d’accès.

Principalement en raison de son inscription dans les débats denses et oubliés de la gauche intellectuelle berlinoise des années 1830 et 1840. Mais c’est aussi ce qui en rend la lecture enrichissante : à l’observer in statu nascendi, on saisit mieux l’originalité de la pensée de Marx. Il débat avec les philosophies de Hegel et des Néo-hégéliens ; s’appuyant sur elles tout en les critiquant, pour finalement s’en affranchir, et tracer avec force les orientations qui seront celles de toute son œuvre. Ce texte forme, comme l’écrit Ricœur, dans L’idéologie et l’utopie, « le fil conducteur de la philosophie de Marx. » On y voit naître, plus ou moins explicitement, les notions d’aliénation, d’émancipation, d’idéologie (si le nom n’apparaît pas, c’est la première étape de son élaboration), l’importance centrale de l’économique, la critique de l’Etat constitutionnel libéral, l’option révolutionnaire et l’idée que le prolétariat doit être l’agent de l’émancipation finale de l’humanité.

Mais l’intérêt du

livre ne se limite pas nous livrer le contexte des débuts philosophiques de Marx.

Les thèses qu’il défend (l’idée que ni l’émancipation religieuse ni même

l’émancipation politique, représentée par la démocratie constitutionnelle, ne

suffisent à supprimer l’aliénation de l’homme et que cette suppression passera

par une révolution du prolétariat) continuent de nous concerner. De même que

les problèmes qu’elles posent : quelle valeur devons-nous accorder à la

démocratie libérale et constitutionnelle lorsque nous la rapportons aux

divisions et dominations sociales qu’elle laisse se développer ? Comment comprendre

et évaluer la persistance du fait religieux ? Le principe d’une

réalisation totale de l’humanité a-t-il un sens ? Quels en seraient les

moyens ? Quel rôle l’intellectuel doit-il jouer dans la critique de la

société et dans l’émancipation ? Ce texte ne contient-il pas les

linéaments de la violence politique qui caractérisera le marxisme au 20ème

siècle ?

La traduction proposée par les éditions Mille et une nuits est celle de Jules Molitor, qui date de 1946. Elle est encadrée de deux précieux textes de Cyril Morana (également l’auteur des notes de l’édition) : un avant propos qui trace la généalogie de la pensée de Marx à partir d’une tradition intellectuelle allemande radicale qui remonte à Luther et une postface, qui resitue le renversement de la critique du ciel en une critique de la terre qu’opère Marx dans son contexte hégélien.

Critique de la critique de la religion

Marx écrit et publie cet article en exil, dans l’unique numéro des Annales franco-allemandes, paru à Paris, en février 1844. Son titre original annonce son caractère programmatique : c’est une « Introduction », à une future Contribution à la critique de la philosophie du droit (de Hegel), qui ne sera pas publiée. Mais avant de critiquer Hegel, Marx s’attaque aux jeunes intellectuels de la « gauche » hégélienne : Ludwig Feuerbach, Bruno Brauer et David Strauss. C’est ici qu’apparait la fameuse comparaison entre la religion et l’opium. Mais il ne s’agit pas tant de critiquer la religion que de dépasser cette critique, à laquelle se limitent les jeunes hégéliens. Sans remettre en question le bien fondé de la critique de la religion, Marx en étend la portée à d’autres domaines, ce qui a pour effet de la relativiser.

Pour Feuerbach, l’homme s’aliène lui-même dans la religion. Il soumet son essence (liberté, créativité) à une représentation (Dieu), qui n’est autre que la projection imaginaire de cette essence. Il renverse le réel (il fait de ce qu’il a créé son créateur) et nie ainsi lui-même sa liberté. C’est pourquoi la critique de la religion est indispensable pour que l’homme retrouve sa liberté, avant tout politique. Les Lumières ne sont pas loin : l’aliénation religieuse est l’origine et l’instrument de l’aliénation politique. Le contexte le justifie pleinement : le conservatisme européen fonde l’absolutisme sur la religion (la plupart des Etats allemands restent de droit divin, l’Autriche bloque tout progrès en direction de régimes constitutionnels et les juristes de l’Ecole du droit historique défendent encore une filiation entre théologie et droit). Mais la critique de la religion n’est pas seulement la condition nécessaire de l’émancipation, elle semble également, aux yeux de Feuerbach, en être la condition suffisante. Ce qui s’explique de façon très contingente par un certain pessimisme politique des intellectuels de gauche. Ils espéraient beaucoup de Frédéric-Guillaume IV, couronné roi de Prusse en 1840 ; mais ils sont rapidement déçus. Le nouvel empereur de Prusse refuse d’établir une constitution et poursuit la politique de censure de ses prédécesseurs. Les intellectuels abandonnent alors l’action politique et se réfugient dans la critique intellectuelle de la religion.

« La critique de la religion est pour l’essentiel close. » Pour Marx il est acté que les croyances religieuses sont fausses et créées par l’homme. Comme il est acté que la religion a des effets politiques négatifs, puisque la satisfaction imaginaire qu’elle donne au besoin d’un monde réellement humain en empêche la production réelle. Mais la critique ne doit pas s’arrêter là. Si l’opiomane a besoin de satisfactions imaginaires, c’est parce que la souffrance est intolérable. La critique doit passer de la conséquence à la cause, de la religion à la « vallée de larmes » qui la rend nécessaire. C'est-à-dire aux conditions politiques, économiques et sociales qui ont prévalu jusqu’à présent dans l’histoire de l’humanité. La religion exprime l’idéal d’une existence humaine accomplie et heureuse et proteste contre ce qui l’empêche. On ne peut donc se contenter d’une critique intellectuelle de la religion, il faut critiquer et transformer le monde qui rend la religion nécessaire. « La critique du Ciel se transforme ainsi en critique de la terre ».

« Or, la critique de la religion est la condition première de toute critique. » Si la religion est seconde par rapport à la politique et à l’économie, sa critique conserve une primauté sur toute les autres critiques. Cette primauté n’est pas simplement temporelle. Marx ne considère pas que, l’illusion religieuse dissipée, l’on peut réformer, enfin totalement décillé, les domaines (politique et philosophie) que la religion corrompait, par son dogmatisme. La primauté est en réalité méthodologique : la critique de la religion n’est pas seulement la première étape de la critique, elle est la méthode de toute critique. La critique des représentations religieuses doit servir de modèle à la critique d’autres représentations, en tant qu’elles sont d’autres aliénations. La politique et la philosophie politique, l’économie et l’économie politique, sont autant de représentations aliénantes ou d’instances qui s’appuient sur des représentations aliénantes. C’est pourquoi la critique de la religion doit se généraliser à une critique de l’aliénation – et de l’idéologie, même si le terme n’est pas encore revendiqué par Marx –, dont elle n’est plus qu’un cas particulier, tout en en étant la matrice. La critique de la religion a une autre valeur : en tant que protestation, la religion laisse voir, dans la figure de Dieu, ce que serait un homme totalement conforme a son essence. La critique de la religion peut donc y trouver l’idéal d’une humanité totalement accomplie, qui sert de garant de la radicalité de la critique de la politique.

De la critique de la philosophie politique à la critique de la politique

Pourquoi s’attarder sur la philosophie (politique) de Hegel si c’est la situation politique elle-même qui doit être critiquée et transformée ? Marx avance deux réponses. L’une accidentelle l’autre essentielle. La première tient à la particularité de la situation allemande. L’Allemagne est tellement en retard politiquement, que la critique intellectuelle de son régime est trop triviale pour être pertinente. Ne pouvant pas critiquer (et transformer) la réalité politique moderne (les régimes constitutionnels libéraux), l’intellectuel allemand en est réduit à critiquer la philosophie du droit allemande (hégélienne) qui leur correspond. Mais, plus essentiellement, la critique de la philosophie est justifiée comme condition de la critique de la politique.

Marx moque l’archaïsme politique des Etats allemands, dans une prose vivante et sarcastique, qui abuse parfois des formules dialectiques (« En lutte contre cet état social, la critique n’est pas une passion de la tête, mais la tête de la passion » ; « un système de gouvernement qui vit de la conservation de toutes les insuffisances et n’est que l’insuffisance dans le gouvernement », etc.) L’essentiel de la critique de ce qui n’est finalement que l’ancien régime (l’Allemagne de 1843 serait la France de 1789) a été faite par les Lumières ; le but de l’intellectuel n’est plus de comprendre, mais de combattre, par la propagande. C’est donc la philosophie du droit politique de Hegel qui doit être critiquée, en tant qu’elle est le « mirage philosophique » de l’Etat moderne (et donc du futur de l’Etat allemand). Et elle ne l’est qu’en tant que l’Etat moderne est lui-même un mirage. Cette critique n’est qu’esquissée, puisqu’elle aurait due être développée dans la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel.

Selon Hegel, l’Etat moderne est le lieu de la liberté : il permet de se libérer de la nécessité (l’affrontement économico-social des intérêts particuliers) ; il permet à la collectivité une action collective consciente et rationnelle et à chaque homme de devenir citoyen en universalisant son point de vue. Pour Marx, cette vision philosophique qui fait de l’Etat le dépassement de toutes les contradictions sociale, l’acte de la communauté, est une illusion. Mais elle n’est que le reflet de l’illusion de l’Etat constitutionnel libéral moderne : l’idée que la politique est le lieu de l’unité du social, le moteur et le centre de son organisation : « la représentation allemande de l’Etat moderne, cette représentation qui fait abstraction de l’homme réel, n’était elle aussi possible que parce que et autant que l’Etat moderne fait lui-même abstraction de l’homme réel, ou ne satisfait tout l’homme que de façon imaginaire. » L’unité politique, à l’image de la religion, est une représentation qui masque les contradictions de la société et de l’économie et, par là-même, leur permet de fonctionner : « Le rapport de l’industrie, du monde de la richesse en général, au monde politique est un problème capital des temps modernes. » La philosophie du droit de Hegel participe à cette idéologie de l’Etat moderne qui masque l’aliénation économico-sociale (tout ce qui fait que le jeu des intérêts économiques produit une négation de l’humanité). Dépasser cette aliénation suppose donc de la critiquer, mais également d’en éradiquer la source.

Le prolétariat entre en scène

Marx ne se contente pas de la critique intellectuelle, son but est avant tout pratique. De façon quelque peu ad hoc, il considère que la situation allemande, malgré son retard ou plutôt grâce à son retard, est justement une chance. D’une part, grâce à la radicalité de la critique de la religion allemande qui la fait parvenir à cette idée que « l’homme est, pour l’homme, l’être suprême ». Le rétablissement de l’humanité de l’homme ne peut passer que par le renversement « toutes les conditions sociales » qui abaissent l’homme. Elle est en puissance révolutionnaire et Marx se trouve en Luther un précurseur, un autre théoricien déclencheur de révolution.

Mais, d’autre part, l’Allemagne recèle paradoxalement une force sociale capable de défendre une révolution qui la porterait au-delà de l’Etat constitutionnel bourgeois. L’Allemagne n’a pas bénéficié des bienfaits de la politique moderne (égalité et liberté politiques) mais elle pâtit de ses méfaits (formation d’une classe prolétarisée), sous l’impulsion d’un Etat dirigiste en économie. Face à cet Etat, aucune force (bourgeoisie libérale en l’occurrence) ne pourrait être porteuse des idéaux d’une révolution libérale et constitutionnelle. C’est le prolétariat qui ferait la révolution. Or il n’a aucun intérêt particulier à défendre puisqu’il n’a rien. Il ferait la révolution au nom de son humanité elle-même (avilie), et donc pour l’humanité en son entier. En tant qu’il subit une perte totale de son humanité, il ne peut réclamer que le « regain complet de l’homme. » C’est pourquoi, selon Marx, la révolution, si elle avait lieu en Allemagne, serait totale et radicale : « en Allemagne, c’est l’impossibilité de l’émancipation progressive qui doit enfanter toute la liberté. »

Jean-Baptiste Bertin