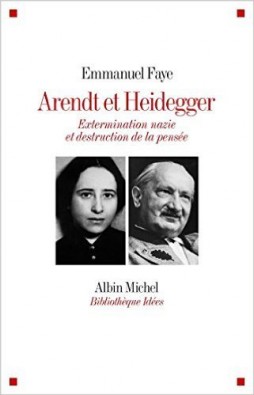

Emmanuel Faye, Arendt et Heidegger, Extermination nazie et destruction de la pensée, Paris, Albin Michel, 2016, lu par Gérald Sfez

Par Jérôme Jardry le 26 avril 2017, 17:30 - Lien permanent

b_1_q_0_p_0-2.jpg, avr. 2017

Emmanuel Faye, Arendt et Heidegger, Extermination nazie et destruction de la pensée, Paris, Albin Michel, « Bibliothèque Idées », 2016.

Hannah Arendt et la culture nazie

L’ouvrage d’Emmanuel Faye sur Arendt et Heidegger, récemment paru (Septembre 2016) fera date tant par la précision de l’enquête qui y est menée que par les conclusions auxquelles il conduit.

Cette enquête philosophique vise à répondre à une question que l’on ne peut manquer de se poser à propos d’Arendt : comment le même auteur a-t-il pu concilier la défense hyperbolique et la promotion active de la pensée de Heidegger tout en effectuant une description critique du « totalitarisme » national-socialiste ? Répondre à cette question est une exigence de probité et de clarification des temps présents, aujourd’hui que nous mesurons l’ampleur de l’implication de la philosophie de Heidegger dans l’extermination nazie.

Si cet ouvrage nous paraît décisif, s’il faut le lire de près, ce n’est pas tant pour avoir fait la démonstration des complaisances intellectuelles d’Arendt à l’égard de Heidegger, et du long travail d’intrigues d’Arendt, de la sinuosité de ses manœuvres pour parvenir à la réhabilitation de Heidegger et travailler à sa gloire. C’est, certes, là un salubre travail de filature sur le plan d’une responsabilité qui n’est pas secondaire, celle de la propagation des idées d’un penseur nazi. Mais, à elle seule, cette enquête, conduite sur tout le parcours de l’ouvrage, permet, par la précision de ses recherches et des documents qu’elle interroge, de montrer deux choses différentes : l’importance du rôle d’Arendt dans la notoriété internationale de la pensée de Heidegger ; le fait que, loin qu’il se soit agi là d’un aveuglement passionnel, Arendt, un an avant leurs retrouvailles, fait état d’un accord intellectuel de fond, sourd à toute forme de critique, et qui ne se démentira plus. Car l’essentiel, d’un point de vue philosophique et politique est bien là. L’auteur montre, preuves à l’appui, et d’une façon sidérante, à quel point Arendt partage, non seulement avec Heidegger, mais également avec plusieurs auteurs phares de la « culture » nazie, des concepts, des analyses et un langage communs sur la philosophie, sur la politique, sur la façon de penser l’extermination des juifs et l’avenir des sociétés contemporaines.

Aussi, Arendt y apparaît intrigante dans la façon de falsifier les faits et les idées, fautive dans ses raisonnements philosophiques autant que du point de vue de l’honnêteté intellectuelle la plus élémentaire, désinvolte et spécieuse, sans le courage du Sapere aude du philosophe Kant dont elle se réclamera si fort, sans cette volonté de vérité qui est la devise du philosophe. Faisant preuve d’un talent à falsifier l’histoire digne des personnages orwelliens de 1984 les plus inspirés dans le métier, elle apporte, au-delà même du consentement, sa contribution personnelle à l’inventivité idéologique de la pensée nazie. La faute est ainsi plus grave, car elle n’est pas de faiblesse ou de lâcheté, c’est celle du partage d’un même fond commun d’idées. Le péril est aussi plus grand pour l’éclairement de l’espace public : le mérite de l’ouvrage d’Emmanuel Faye est de nous avertir et de nous inviter à prendre garde à la circulation de ce fond et aux effets nocifs de ce foyer toujours très actif dans plusieurs façons contemporaines de penser et de poser les problèmes.

Une critique de l’antisémitisme ?

Le plus immédiatement choquant dans les écrits d’Arendt, et qui, du reste, n’a pas échappé à maints commentateurs de son œuvre, même de ceux qui ont souscrit à son credo antitotalitaire, est la façon dont elle conçoit l’antisémitisme et dont elle parle des juifs. Mais, de la part des auteurs philosophes, cela se traduisait le plus souvent, par des remarques critiques incidentes, des réserves, des stupéfactions soudaines. Sur ce point, la force de l’ouvrage est d’avoir montré qu’il ne s’agissait pas là de bévues ou, pour ainsi dire, de coquilles de sa pensée, mais bien, à partir de l’après-guerre, d’une direction générale selon un esprit de suite.

L’interprétation qu’Arendt donne, dans l’après-guerre, de la genèse de l’antisémitisme nazi est, en effet, fort éloquente. Alors qu’en 1930, faisant référence à l’histoire de l’antisémitisme, Arendt montre que l’antisémitisme chrétien joue un rôle dans le nouvel antisémitisme, que l’antisémitisme allemand passé est décisif, et ce, à travers le courant du romantisme et les théories romantiques de l’État qui en ont fourni le sol nourricier (p.48, 69-70), le contraste est saisissant avec ses idées professées dans l’après-guerre, et avec la parution de son ouvrage sur Les origines du totalitarisme, qui lui vaudra pourtant tant de crédit.

La décision théorique de considérer l’originalité absolue du totalitarisme et de montrer le caractère sans précédent et sans passé de l’antisémitisme nazi s’accompagne, en effet, d’un certain nombre de gestes : celui de dissocier l’antisémitisme nazi de toute l’histoire de l’antisémitisme en général, et donc du rôle de la tradition conservatrice chrétienne, de récuser la responsabilité de l’Allemagne dans la formation de l’antisémitisme moderne (p.69), de rejeter toute idée d’une importance politique du romantisme allemand et des théories romantiques de l’État, reléguée au rang de simple antisémitisme social sans grande importance, et de soutenir la thèse selon laquelle ce seraient les juifs qui auraient « une responsabilité spécifique » dans la formation de l’antisémitisme moderne (p.81) . Arendt argumente ce dernier point, d’abord sur un plan socio-économique, en liant le sort des juifs fortunés à celui des États-nations européens, et en affirmant ensuite que les juifs furent les premiers à promouvoir une véritable doctrine raciale « qui ne devait se généraliser chez les non-juifs que beaucoup plus tard, à l’époque des Lumières » (cité, p. 87), et dont on verrait un exemple évident avec Disraeli (p.82-83), sur le motif de la prétention d’un peuple à l’élection divine (p.111). Elle procède à une reconstruction fictive et contraire à la vérité historique la plus élémentaire. Sur le plan des faits : en rayant d’un trait de plume tout l’antisémitisme antérieur et fondé sur la pureté du sang, comme toute l’histoire des persécutions chrétiennes perpétrées contre les juifs ; sur le plan des idées, car, en affirmant que le « refus métaphysique de toute racine », propre au peuple juif comme d’ailleurs à toute affirmation humaniste ferait le lit du racisme völkisch, elle énonce une contre-vérité manifeste, quand on sait combien la vision du monde national-socialiste est une doctrine de l’enracinement et du sol nourricier (p.111). Selon Arendt, la revanche anti-juive, si amère soit-elle, serait ainsi logique et compréhensible : ce serait une action en retour et en réplique (p.112), de sorte que Hitler n’aurait fait que reprendre et manipuler le mythe juif de l’élection divine (p.113). Ajoutons, pour couronner le tout, qu’Arendt soutient que la dégradation de l’origine juive en « judéité » aurait été préparée par les juifs eux-mêmes, la judéité promue par les juifs au rang de vertu innée s’offrant, par là, à sa dégradation et à son renversement en un vice comparable à celui de l’homosexualité (– sic —) , comme le montrerait l’œuvre de Proust (p.84).

Le retournement est saisissant et atteste d’abord d’une reprise sans question de plusieurs stéréotypes de l’antisémitisme de l’entre-deux guerres, d’une falsification de l’histoire à la façon dont Arendt gomme les noms de l’antisémitisme allemand de Marr et Treitschke pour ne retenir que ceux de l’antisémitisme français comme celui de Gobineau (p.69/78), dressant un tableau on ne peut plus fantaisiste de l’Affaire Dreyfus qu’elle fait passer pour l’épisode unilatérale de victoire de l’antisémitisme. Mais il est aussi significatif de bien d’autres choses sur lesquelles l’ouvrage attire notre attention. L’une est, par exemple, la manière dont, tant sur le caractère prétendument négligeable du romantisme politique dans l’antisémitisme moderne que sur l’affirmation selon laquelle Hitler se serait inspiré de Disraeli pour faire de la question raciale la fin de l’histoire, Arendt reprend, telles quelles, des idées du penseur nazi Carl Schmitt. La seconde est de plus grande envergure encore : si paradoxal que cela puisse paraître, la mise en circulation arendtienne du concept de « totalitarisme » se double, sans que l’on y prenne garde, de cet antisémitisme, elle le rend possible et le dissimule, lui offre, en quelque sorte, un titre de légitimité et le couvre de son manteau. L’introduction de ce concept est, pourrions-nous dire, un embrayeur possible de la perpétuation subreptice de l’antisémitisme, avec tout l’aplomb du ton péremptoire.

Si nous suivons le devenir de cette étrange corrélation dans la pensée de Arendt, nous découvrons qu’elle se retrouve plus tard, autrement, et sous un mode aussi grave, et sans qu’il n’y ait là rien d’accidentel. L’idée d’une responsabilité spécifique des juifs dans l’antisémitisme exterminateur annonce déjà, comme l’indique l’auteur, les thèses d’Arendt sur la responsabilité des conseils juifs dans l’organisation de l’extermination nazie (p.82), et l’idée selon laquelle les juifs se seraient autodétruits et porteraient la responsabilité de l’aventure nazie elle-même, des « thèses » bien proches de celles que l’on retrouve aujourd’hui dans les Carnets noirs de Heidegger et qui représentent, pour ainsi dire, une des nouvelles perversions de l’antisémitisme.

La façon dont Arendt procède à une disculpation des élites intellectuelles du nazisme accompagne tout le mouvement par lequel Arendt participe à ce que nous pourrions appeler le révisionnisme philosophique, voire le négationnisme ontologique, selon l’expression de Faye, de l’extermination. Car, s’il ne s’agit pas là de nier l’étendue de l’extermination, nous avons affaire à une description et une analyse qui procèdent à une disculpation de ses auteurs qui équivaut à une négation. Ce révisionnisme auquel Arendt souscrit, et — c’est peut-être un des aspects parmi les plus troublants et les plus instructifs de l’ouvrage de Faye — qu’Arendt contribue à élaborer, se présente sous différents angles. Nous nous contenterons d’en relever deux d’entre eux.

Heidegger, à peine le processus de dénazification achevée, lors de la deuxième conférence de Brême de 1949, déclare que « l’agriculture est aujourd’hui une industrie d’alimentation motorisée, le même dans son essence que la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz et les camps d’extermination. » En procédant à un tel amalgame, en incriminant un dispositif technique (tout le mal viendrait du pouvoir de la technique, celui-là même qu’il avait tant célébré en 1940 dans un passage de la conclusion expurgé de son Nietzsche, parlant de la motorisation de la Wehrmacht comme « un acte métaphysique » (p.197), en relativisant les chambres à gaz comme une des formes parmi d’autres des malheurs de la technique, Heidegger efface toute responsabilité humaine, il ne prononce ni les noms des bourreaux que sont les nazis ni ceux des victimes que sont les juifs (p.199). L’intention génocidaire des nazis est également effacée. Comme l’écrit l’auteur : « Il ne s’agit plus de faire mourir un peuple entier mais de fabriquer industriellement des cadavres, comme tout autre produit. » (p.199). Rappelons que c’est dans cette même séquence de conférences que Heidegger continuera de filer la métaphore, laissant entendre que les victimes n’ont pas pu mourir en vérité parce qu’ils ne pouvaient aimer l’essence de la mort : « Des centaines de milliers meurent en masse. Meurent-ils ? Ils périssent. Ils sont abattus. Meurent-ils ? Ils deviennent les pièces de réserve d’un stock de fabrication de cadavres […] Nous en avons la capacité [celle de mourir] seulement lorsque notre essence aime l’essence de la mort. Mais au milieu des morts innombrables l’essence de la mort demeure méconnaissable. » Nous avons tenu à citer deux passages éloquents de ces conférences non pour critiquer Heidegger, mais pour montrer l’apport d’Arendt dans l’argumentaire révisionniste que cet ouvrage exhume, ce qu’il ne peut faire qu’en évoquant aussi Heidegger. Car, et c’est là quelque chose que l’on ignore, Arendt ne fait pas qu’applaudir avec enthousiasme et reprendre deux ans plus tard l’expression de « fabrication de cadavres » et ceci pour une raison simple : c’est bien elle qui en fut l’auteur et la première à en faire usage publiquement un an auparavant en 1948 à propos d’Auschwitz pour dire que cela échappe aux catégories politiques, qu’il y a là un abîme du terrain des faits, au point que la réalité des réalpoliticiens est devenue un monstre qui ne peut nous inciter qu’à perpétuer l’extermination comme on fabriquait des cadavres à Auschwitz. Une expression qu’elle reprendra plus tard en 1955. Faut-il rappeler qu’à Auschwitz, on ne fabriquait pas des cadavres, on les brûlait, ce qui dégageait une odeur effroyable dans le camp et dans tous ses environs ? Aveuglée par le choc des photos (les amoncellements de cadavres dévoilés par les reportages filmés à la libération, par les Alliés, des camps sur le territoire allemand), elle traduit cela en une argumentation révisionniste : comme si l’acte de fabriquer était au principe de celui d’exterminer, [ ] comme s’il s’était agi d’un processus sans auteur, sans intention, sans but, un monstre forgé par la realpolitik et non pas une action déterminée du nazisme. Le rappel de l’image est ici la seule valeur ajoutée et entend persuader du poids des mots. La parenté est frappante, la coordination des mouvements entre Arendt et Heidegger, sur cette conception neutralisante de l’origine et de la fin de l’extermination, de l’existence d’auteurs à son principe et de victimes d’un crime programmé et accompli. Que l’une le profère avec effroi et l’autre avec froideur ne change pas grand-chose. Il apparaît bien qu’Arendt ait prêté la main à l’argumentaire révisionniste, et que la thèse des origines du totalitarisme serve ici à masquer l’origine effective de l’extermination des juifs par les nazis.

Un autre trait de négation de la réalité apparaît dans la façon corrélative dont Arendt, dans le droit fil de cette opération d’opacifier l’inhumain, pense la réalité du camp comme un lieu indifférencié où victimes et bourreaux partagent le monstrueux. Sollicitant l’ouvrage de Rousset, Les Jours de notre mort, en passant sous silence les passages les plus essentiels, aussi bien sur la perspective nazie de faire disparaître tout témoignage que sur les actes de résistance au sein du camp, Arendt dépeint le camp d’extermination comme l’expérience d’une complète déshumanisation des victimes, où il était impossible de distinguer innocents et coupables, victimes et tortionnaires partageant une commune déshumanisation (p.28-29, 149 et suivantes). Le terme de « monstrueux » est utilisé en même façon pour les bourreaux et leurs victimes, Arendt soutenant qu’il y avait interchangeabilité, que « tout n’était que péripétie échappant au contrôle des victimes comme des oppresseurs, où les oppresseurs d’aujourd’hui allaient devenir des victimes de demain. » (cité, p. 31). Or, c’est là une pure invention : il n’y avait pas d’interversion des rôles, pas plus que de similitude entre l’inhumanité des criminels et la déshumanisation des victimes, lesquelles ne furent pas seulement déshumanisées mais prêtes à certaines résistances individuelles ou partagées, et les membres juifs des Sonderkommandos contraints à la collecte et au tri des affaires des victimes juives et à l’incinération des corps ne furent jamais destinés à intervenir dans le processus de mise à mort, mais promis eux aussi à une mort, seulement différée. Rien ici qui soit l’univers de l’accidentel, comme Arendt aime à le répéter. Tout se passe comme si la séduction des idées de pure contingence et d’impersonnalité venait ici accompagner d’un agrément rhétorique l’argumentation ouvertement négationniste d’Arendt, disculpant les responsables et incriminant les victimes.

C’est là une entreprise constante d’Arendt. La mise sur le même plan des assassins et de leurs victimes s’accorde avec la façon dont elle fait des juifs les auteurs de leur propre destruction et ceux qui ne font jamais que susciter une violence en réplique. Ainsi, c’est dans un des textes cités plus haut, de 1948, qu’Arendt met en vis-à-vis les deux peuples, le peuple allemand et le peuple juif, jetés sur un même terrain : le premier, le peuple juif victime de « la complicité planifiée et savamment orchestrée par les nazis » et le second, le peuple allemand marqué par une « haine aveugle du peuple juif tout entier, due aux chambres à gaz » (cité, p. 207). Aussi bien, l’auteur cite la façon dont Arendt se montre plus sensible dans ses publications, au destin fait aux Allemands après 1945 qu’à celui des juifs d’Europe et d’Allemagne en particulier durant la guerre, se montrant très ambivalente envers la dénazification (p. 305).

L’incrimination des victimes atteindra son paroxysme dans l’ouvrage d’Arendt Eichmann à Jérusalem. On sait que la thèse la plus choquante du livre consiste dans la mise en cause des victimes elles-mêmes, des Juifs, qui, par leur passivité et pour certains leur collaboration avec les autorités nazies, auraient facilité grandement la tâche des exécuteurs. Ce que l’on sait moins, et que l’auteur fait justement remarquer, c’est d’abord qu’en ce qui concerne la supposée passivité des juifs, Arendt s’appuie pour le soutenir en attribuant faussement la responsabilité de l’enquête au président du tribunal israélien et falsifie entièrement les faits aussi bien sur le rôle du procureur que sur l’établissement d’une telle passivité déclarée des juifs de la part de ceux qui témoignèrent ; c’est ensuite que le chapitre VII de l’ouvrage , censé porter, si l’on en croit le titre du chapitre, sur la conférence de Wannsee du 20 Janvier 1942 où fut décidée l’achèvement de la Solution finale, expédie le sujet bien rapidement pour concentrer l’attention durant plus de neuf pages en un véritable réquisitoire sur le rôle des juifs dans la « Solution finale » dont Arendt dit qu’il s’agit là du « plus sombre chapitre de toute cette sombre histoire ».

Arendt attribue la responsabilité de l’extermination des juifs aux juifs eux-mêmes au point de ne prendre nullement en considération la situation de contrainte des conseils juifs ainsi que les raisons qui leur firent adopter cette stratégie (ce qui requiert des analyses historiques sur les modes de résistance aux persécutions dans l’histoire du peuple juif) et les considère comme des « associés » et va jusqu’à s’appuyer sur la rumeur selon laquelle Heydrich, un des principaux maîtres d’œuvre de la « Solution finale » était lui-même demi-juif , reprenant par là une catégorie nazie ! On s’attendrait à autre chose d’un philosophe. Or, la contribution de Faye sur ce terrain n’est pas mince : car elle n’est pas seulement de rappeler à qui ne veut pas l’entendre ces tristes forfaits d’écriture mais de rapprocher tout simplement cette thèse outrageuse des propos de Heidegger lui-même dans ses Cahiers noirs , dont nous disposons aujourd’hui, à deux égards : d’une part, de l’éloge qu’il fait du national-socialisme pour l’auto-extermination programmée de l’adversaire comme représentant l’acte « le plus haut » de la politique (— sic —) (p. 261/p.490) ; d’autre part, de l’idée selon laquelle ce sont les Juifs eux-mêmes qui, dans le principe, ont conduit leur propre destruction au point qu’Heidegger parle à ce propos « du “summum de l’auto-destruction dans l’histoire” lorsque ce qui apparaît, “au sens métaphysique” essentiellement “juif”, à savoir, […]le principe de la race, se retourne contre le judaïsme même, pour l’exterminer » (p.261) . Deux aspects qui montrent, d’une part, l’inanité de la thèse d’Arendt sur la complicité des prétendus associés juifs car il s’agissait purement et simplement du comble du crime organisé par les nazis ; et, de l’autre que, sur le plan de la réinterprétation idéologique des faits, Arendt partage tout simplement la reconstruction narrative nazie selon laquelle le peuple juif aurait dans les faits et dans le principe, directement et indirectement, conduit à sa propre extermination.

Arendt minimise à l’extrême la dimension spécifiquement ultra-nationaliste du nazisme allemand relevant d’une période de l’histoire allemande. Elle pose qu’il se serait agi bien davantage d’un mouvement international (et non allemand) qui se serait constitué dans une relation mimétique à la supposée conspiration mondiale du judaïsme (p.143), accordant ainsi du crédit à l’idéologie du « complot juif ». À l’en croire, le recrutement de la SS par Himmler dans les populations des pays soumis prouverait le caractère non allemand et non nationaliste de l’entreprise, comme si cette entreprise de recrutement n’était pas d’abord le fait d’une domination et ne portait pas la marque du nationalisme racial allemand et völkisch, caractéristique du nazisme ! (p.147-148).

Le nazisme n’est jamais rapporté à ses vrais auteurs et à ses vraies causes. Arendt ne tient guère compte de la particularité historique. Le discours antitotalitaire ne fait plus voir le projet d’extermination d’êtres humains par d’autres êtres humains dans un lieu et dans un temps déterminés qu’une machine anonyme et impersonnelle où les camps seraient les laboratoires de la domination totalitaire dans lesquels s’expérimenterait la condition des « hommes superflus » caractéristique de notre avenir (p.157). Autant dire qu’Arendt annonce l’idée selon laquelle le camp serait le paradigme des sociétés à venir. De ce point de vue, Giorgio Agamben n’a fait que formaliser aujourd’hui une idée qu’il tient directement d’Arendt.

La notion de totalitarisme sert à Arendt à expliquer la haine envers les juifs par le vice du caractère bureaucratique de nos sociétés, privilégiant une interprétation où l’organisation, et l’absence de pensée qu’elle produirait de façon anonyme, prévaudrait sur le contenu idéologique et la volonté des hommes, en gommant complétement la dimension d’une haine intentionnelle, délibérée et ciblée, d’une volonté mauvaise. Là aussi, là encore, Arendt contresignera, ajoutant un nouvel argument à l’échafaudage délirant, une conception du penser venue tout droit de Heidegger : celle de l’absence de pensée. Le plus inquiétant est certainement la façon dont le vocable de totalitarisme joue le rôle de concept-écran, en osmose avec l’effacement de l’extermination des juifs d’Europe comme fin spécifique : contrairement à la thèse d’Arendt selon laquelle la fin du totalitarisme est l’organisation de la terreur et les juifs le prétexte de l’arbitraire de la terreur, comme le dit l’historien S. Friedländer, l’extermination des juifs est une fin en soi pour l’élite des nazis : « l’ennemi juif est, lors de la phase finale, exterminé dans le plus grand secret : but sacré et non pas moyen utilisé à d’autres fins. » (p.413). Ici, le référent nu ne trompe pas, les mots ne mentent pas : ce sont bien les nazis qui ont voulu exterminer les juifs, et non une machine anonyme qui a pris aveuglément les juifs pour cible, tel un système sans destinateur ni destinataire, voué à la plasticité de mille transpositions.

La récusation de l’idée d’humanité et la négation des droits de l’homme

Il nous faut revenir aux présupposés généraux qui adhèrent à cette chaîne idéologique, et à la façon dont les concepts majeurs introduits par Arendt et qui organisent sa critique particulière du totalitarisme sont directement en cause.

Un des présupposés qui sert de vecteur aux nouvelles analyses d’Arendt est certainement la mise en circulation de l’opposition « enraciné/déraciné » qu’elle avait pourtant vivement critiquée en 1930, en y voyant une de « ces paires d’opposés sans fin et extensibles à volonté par association», propres aux pseudo-philosophes à la mode (p.71). Dans le revirement de l’après-guerre, cette opposition devient centrale, et avec elle, la thèse la plus extrême selon laquelle le déracinement caractériserait toutes les organisations raciales, de sorte que le racisme serait lié au « déracinement général » (p.103). Une thèse bien étrange, alors même que, le mouvement völkisch ou nazi n’a cessé de cultiver le thème de l’enracinement dans un sol nourricier, selon une étroite relation entre le sol et le sang. La valeur qu’Arendt accorde à l’enracinement, et qu’elle reprend ouvertement de la pensée la plus précise de Heidegger et des auteurs nazis, la conduit à réduire les droits de l’homme à ce qu’elle appelle « un droit à avoir des droits et un droit d’appartenir à une certaine catégorie de communauté organisée ». Si Arendt réactive ici un argument de Kant (Doctrine du Droit), c’est en en pervertissant complétement la signification : car, dans la pensée d’Arendt, l’affirmation de ce droit premier déclasse sa garantie qui est l’appartenance à l’humanité, et contredit l’existence de droits purement individuels : non seulement, les individus n’ont pas de droits par eux-mêmes, mais seulement du fait de leur appartenance à une communauté, seul facteur d’humanisation, mais rien ne vient garantir les droits des individus dans cette communauté même (p.119). Arendt approuve l’idée selon laquelle les droits naissent du cœur de la nation. La dissociation qu’elle opère entre l’idée nationale, seul critère de légitimité, et le totalitarisme, s’accompagne de l’idée selon laquelle le totalitarisme s’appuierait sur un déracinement préalable, une atomisation et l’entretiendrait. Or, cette thèse est peu défendable, si l’on se rapporte au nazisme où la notion de « communauté du peuple » arrimé au sol et à l’origine, n’a jamais cessé, contrairement à ce qu’Arendt affirme, d’occuper une position centrale dans la vision du monde nationale-socialiste en survalorisant l’enracinement et l’appartenance à un même peuple (p.139). Le problème n’est pas tant ici qu’Arendt restreint toute légitimité politique au cadre de la nation (ce qui serait déjà une vision restrictive et mutilée du politique), mais qu’elle lui donne comme fondement la notion d’ « enracinement » qui représente, quoi qu’elle en dise, un leitmotiv de l’idéologie nationaliste (et non pas de l’idée nationale). Considérer, comme le fait Arendt, l’ultra-nationalisme allemand comme sans importance dans le système totalitaire nazi, s’avère tout à fait critiquable et tout à fait cohérent avec la restriction arendtienne de la pluralité des droits des individus et de l’humanité à un seul droit qui assigne à l’être humain le rôle de se définir exclusivement par son appartenance à une communauté nationale. En soutenant que l’homme en tant qu’homme n’a qu’un droit, celui de ne jamais être exclu des droits qu’une communauté garantit, Arendt rabat l’universalité de l’homme en tant qu’homme sur l’appartenance à une communauté politique particulière, allant jusqu’à affirmer que « le droit à la condition humaine elle-même […] dépend de l’appartenance à une communauté humaine » (p.163). Ce faisant, elle subordonne, en même temps, la définition de l’humanité d’un être humain à sa sujétion aux règles d’une communauté particulière délimitée : Être un homme et avoir des droits, c’est être affilié aux règles et aux valeurs d’une communauté nationale. Une telle restriction du champ (qu’Arendt présente comme un élargissement : tout individu a ce droit primaire et ce droit seul qui commande toute attribution octroyée, cette fois, par cette communauté) rabat la pluralité des droits sur un droit premier, nécessaire et suffisant, et efface la pluralité des critères de légitimité (l’individu/l’humanité).

Arendt contribue ainsi largement à valider une conception völkisch de la communauté et à glisser de l’idée nationale à l’idéologie nationaliste. Loin de s’appuyer sérieusement sur l’argumentation kantienne dans toute son extension, la thèse d’Arendt atteste bien plutôt de son affiliation à Heidegger, lorsque ce dernier déclare que seul mérite d’être nommé « homme » le Dasein commun, le « nous » de l’enracinement (p.230) , dénonce constamment « l’absence de patrie » du monde moderne et toutes les figures du déracinement et du délaissement de l’homme moderne (p.334), et comprend l’humain comme décision en faveur de l’être-avec. Arendt reprend l’idée du Mitdasein, étroitement liée à la résolution du Dasein en faveur de la communauté du peuple national et exclusif, völkisch. Au point que nous sommes en droit de nous demander si Arendt, en s’appuyant sur Heidegger pour proposer une fusion communautariste et nationaliste comme remède à la prétendue atomisation totalitaire, ne nous fait pas prendre le mal pour le remède (p.343). Les notions de déracinement et d’absence de sol, de désolation et de délaissement, de dévastation et de l’absence de patrie de l’homme moderne, dont Arendt fait usage, sont ici la reprise évidente de critiques et des solutions heideggériennes (p.358) qu’elle présentera, et de plus en plus, comme des remèdes au mal totalitaire, alors même que ce sont les marques de la langue et de la culture nazie. Significative est, à cet égard, la façon dont Arendt, dans le droit fil de l’esprit de la dénonciation heideggérienne des méfaits de la technique, condamne la mise sur orbite et la sortie de l’espace terrestre comme une dangereuse menace de fuite hors de la Terre, le péril du déracinement (p.369-445). Quel contraste avec les propos du philosophe Emmanuel Levinas sur ce point qui faisait de l’exploit de Gagarine la valeur humaine de la technique, qui supprime le privilège de l’enracinement et de l’exil qui s’y réfère, qui « nous arrache au monde heideggérien et aux superstitions du Lieu. [1]» et change l’accent du « nous » !

L’assignation de l’humain à l’appartenance à une communauté particulière déterminée, seul critère de son humanité, est une négation de l’humanisme. Arendt dresse un procès de l’Idée d’humanité qui impliquerait une responsabilité commune et, en culpabilisant par là tout homme des crimes commis par d’autres hommes, et représenterait une charge si insupportable qu’elle ferait le lit du racisme völkisch. C’est là un argument bien retors qui feint d’ignorer que l’Idée d’humanité fonde des droits universels et la responsabilité de chacun pour les actes qu’il commet. (p.111). Aussi est-ce en un sens tout à fait convergent qu’il nous faut comprendre comment, avec le refus des droits de l’homme et leur réduction au droit à l’appartenance à une communauté, Arendt fait d’une pierre deux coups : elle récuse l’universel en même temps que l’individuel, elle rejette l’affirmation de l’égalité des hommes en droits, tant sur le plan de l’affirmation de l’égalité sociale que du refus de l’inégalité des peuples prétendument figés en « races ». Ce n’est pas le moindre des mérites de l’ouvrage d’E.Faye que de nous rappeler les positions ouvertement inégalitaires d’Arendt à un point paroxystique et scabreux, que les lecteurs d’Arendt d’aujourd’hui ont tôt fait d’oublier ou d’occulter, et d’avoir fait entendre l’étroite corrélation entre l’anti-humanisme communautaire d’Arendt et son anti-humanisme inégalitaire.

Arendt ne cesse pourtant d’affirmer que l’inégalité sociale revêt un caractère naturel, que la plèbe est méprisable et n’est que populace, qu’il n’est pas question d’accorder des droits égaux à tous, que le plus grand mal de l’époque moderne est la disparition de l’aristocratie, qu’il faudrait pour la restaurer, abolir le suffrage universel. Cet inégalitarisme est radical. On oublie trop les propos d’Arendt sur ce qu’elle appelle elle-même la « Negro question », le fait qu’elle prit parti contre les luttes pour l’égalité des Noirs aux États-Unis et contre la résistance des Noirs à la discrimination scolaire, dédaignant d’abord la question comme une question socio-économique et non politique, en dissociant complétement le politique du social, pour ensuite estimer que l’intégration croissante des « Nègres » représentait une menace pour les institutions universitaires (p.404-426) , son fond d’idéologie inégalitaire tant sur le plan de la différence des classes que des peuples. Les faits sont pourtant indéniables. Arendt n’avait que mépris pour les masses populaires et récusait toute émancipation sociale, elle considérait que certains peuples étaient naturellement inférieurs à d’autres, et qu’au sein des juifs eux-mêmes, les juifs allemands étaient bien supérieurs aux autres et sans commune mesure avec les juifs qui parlent et se conduisent comme des arabes, comme en témoigne sa lettre à Jaspers lors du procès d’Eichmann à Jérusalem (p.404). Comment cela s’articule avec certains des concepts majeurs de sa pensée ? Telle est la direction que prend la recherche de l’ouvrage.

Les concepts opératoires du dispositif arendtien

Ces prises de position en faveur de la communauté restreinte d’un peuple et son refus des valeurs de l’humanisme, de la démocratie sociale et du principe de l’égalité entre les classes et entre les peuples renvoient, en effet, à un dispositif dont la configuration est ordonnée à l’introduction et la reprise de couples notionnels. Évoquons-en ici ceux d’entre eux qui sont les plus constitutifs de l’échafaudage d’ensemble.

Travail, œuvre, action

Dans La condition de l’homme moderne, Arendt distingue trois ordres d’activité humaine qui définissent la condition humaine : le travail, l’œuvre, l’action. L’usage de la notion de condition (de plus en plus interchangeable avec la notion heideggérienne de Dasein et de la situation de l’homme comme être-jeté) a ici pour rôle d’entériner l’effacement de la notion même de droits naturels de l’homme (p.109). Le parti-pris de repérer de l’absolument nouveau dans les Temps présents, qui accompagne l’introduction de la conception du totalitarisme et tourne le dos aux Temps de la modernité des Lumières, conduit Arendt à poser la partition : travail/œuvre/action. La fonction de cette partition a pour enjeu manifeste d’accorder à l’action (qui n’est pas un fabriquer, et qui, par suite, ne vise à aucun accomplissement et ne s’évalue nullement à une quelconque effectivité utilitaire) une valeur absolue et d’en faire le critère de l’humain. Ce qui définit l’homme, c’est son implication dans le rapport à la pluralité des autres par l’action et par la parole.

On pourrait y voir là la marque d’une pensée de la démocratie politique, orientée vers l’exercice du jugement et la pratique de la délibération en commun, dans le droit fil du sens aristotélicien de la praxis et de sa vertu de modération, loin de la tutelle d’une Idée qu’il faudrait accomplir dans le réel par forçage. Cette représentation de l’ordre arendtien laisse pourtant dans l’ombre un ressort essentiel de ce dispositif : en réservant la vie à la condition humaine du travail, l’œuvre à l’appartenance au monde, et l’action et la parole, seules à être du registre de la pluralité, à ce qui fait la valeur de l’homme, comme être en communauté, Arendt disqualifie le travail, et, avec lui, le rôle des travailleurs et leur rôle social. Ceux-ci relèvent de l’animal social et non de l’humain, proprement dit. Les travailleurs sont relégués au rang de l’animalité de l’homme et ne sont pas des hommes authentiques. Dans un même mouvement, Arendt coupe le politique du social (envers lequel elle affiche un mépris sans bornes), l’action et la parole de la satisfaction de la vie, et rejette les travailleurs dans les ténèbres des brutes. Le dispositif, comme on le voit, d’une pensée « élargie » désarticule complétement la vie sociale et la vie politique, entérine la répudiation de la question de la société au profit de la communauté d’un « nous » sûr de lui, disqualifie le rôle des travailleurs, de sorte que l’on pourrait dire que « l’assiette » de la circulation de la parole et de la compétition dans l’action est ici bien restreinte, et se réduit à une démocratie entre les « meilleurs ». Comme l’écrit l’auteur : « Qu’en est-il de cet élargissement si l’animal laborans en est d’emblée exclu ? » (p.535)

Cet aristocratisme désincarné n’est pas seulement l’expression d’une pensée ordinairement conservatrice, voire réactionnaire, car elle se trouve articulée à un couple notionnel qui oppose la vie animale partagée par toutes les espèces vivantes (qui inclurait le travail et à laquelle serait ainsi rabaissé le souci de la société et l’intérêt pour les questions sociales) à la vie authentiquement humaine. Voilà l’humanité divisée entre une pure et simple animalité sans distinction avec les autres espèces vivantes, d’un côté, et une autre humanité, qui, seule, mérite son nom. Le jargon de l’authenticité vient cliver l’humanité et opérer une discrimination entre ce qui est rejeté dans l’inhumanité de l’homme et ce qui est seul à représenter son humanité.

Zoé et Bios

Arendt entend poursuivre la pensée d’Aristote, et se recommande ici d’une distinction qui serait grecque, et précisément aristotélicienne entre la vie comme zoe et la vie comme bios. Or, comme le démontrent les philologues hellénistes comme Laurent Dubreuil, cette différence entre zoé et bios ne se trouve pas ni dans la langue grecque ni dans la pensée d’Aristote qui utilise indifféremment les deux termes de sorte qu’« en aucun cas, bios n’est réservé aux humains, ni à l’exercice politique » (p.372). On mesure par là le pas de géant que fait Arendt dans la récusation d’une commune mesure entre les hommes, allant bien au delà d’une position conservatrice et bien au-delà des distinctions grecques, lesquelles, pour leur part, ne divisent pas la nature humaine entre les hommes de zoé (inauthentiques) et les hommes de bios (authentiques). Cette distinction est essentielle dans l’ouvrage d’Arendt La condition de l’homme moderne. Or, il est significatif que, tout entière lestée de sa falsification des grecs et de son idéologie contre ceux qui ne sont pas des hommes, qui ne vivent ni ne meurent en hommes, cette distinction provient en droite ligne de la pensée de Heidegger : dans son cours sur Le Sophiste, Heidegger avait été le premier à avancer cette distinction, sous le couvert d’Aristote, entre zoé « la vie au sens de la subsistance propre aux hommes en liaison avec les bêtes et les plantes » et bios, la vraie vie au sens de l’existence caractérisée par la poursuite d’une action en vue d’une fin, en l’attribuant à Aristote (p.442). Ainsi, le dispositif qui préside à cet aristocratisme de l’égalité (p.388) s’appuie sur un partage qui consacre un rejet de certains hommes (tout le peuple laborieux) dans les ténèbres de l’animalité et de l’inhumain et contresigne une distinction venue d’un penseur nazi.

Natalité/mortalité

On dira que, tout au moins, ce qui qualifie ce bios, sélectif de l’humain, est l’affirmation qu’Arendt reprend ici de Fichte et officiellement de Kant, de la faculté de juger par soi-même en commençant une nouvelle chaîne d’actions dans le monde, en innovant. Ainsi, pour Arendt, « la natalité est la catégorie centrale de la pensée politique » Par là, le critère d’Arendt s’opposerait diamétralement à la pensée de Heidegger qui définit le bios de l’homme, son essence, comme faculté d’affronter son être-pour-la mort. Il n’en fallut pas plus pour que maints commentateurs mettent l’accent sur cette opposition, et avec elle, sur l’introduction de l’opposition notable entre la naissance au monde pluriel avec la solitude du Dasein face à son être pour la mort, pour y voir un acte de rupture avec la pensée de Heidegger. Or, outre le fait qu’Arendt ne les oppose pas et mentionne conjointement la natalité et la mortalité comme conditions de l’existence humaine, ce qui relativise grandement le degré d’opposition (p.381), Faye rappelle que, pour Arendt, la natalité comme catégorie centrale du politique et comme capacité de commencer et d’apporter quelque chose de nouveau dans le monde, se rapporte à la différence qu’elle établit dans le sujet entre une première naissance, l’événement passif de naître au monde et l’être-jeté heideggérien (p.395), une naissance , pour ainsi dire, zoologique, et une « seconde naissance » dans laquelle nous confirmons et affirmons notre apparition physique originelle par l’acte d’allégeance que nous faisons et d’intégration à une communauté particulière déterminée. Aussi, loin qu’Arendt trouve là une condition d’égalité des hommes entre eux, le critère de la vraie naissance, ainsi entendue, ou naissance authentique, consolide et surdétermine la discrimination au sein de l’humanité, et lie étroitement l’acte de naître au monde à celui de l’intégration à la communauté d’un peuple. Il n’est nullement question ici d’une valeur de la vie opposée à celle de la mort, comme on a pu le prétendre. Et, les hommes ne naissent pas individuellement libres et égaux en droits, ils naissent quand ils prêtent serment à l’existence d’un peuple. Il ne s’agit pas tant ici d’une opposition à l’être-pour-la-mort heideggérien que d’une autre façon de rejoindre la thèse heideggérienne de la naissance comme être-jeté du Dasein et de sa conversion dans la résolution du Dasein comme Dasein d’un peuple. Or, là encore, l’enquête de l’auteur exhume (p.374-375) le fait que cette opposition entre une première naissance, du fait du caractère inachevé de l’homme lors de sa venue au monde, et une seconde naissance qui tient à l’assomption de l’exister à travers l’initiative de l’action, renvoie très directement, comme du reste Arendt y fait référence en note, sans la moindre réserve, à la conception d’Arnold Gehlen, un penseur notoirement nazi. On mesure là aussi combien Arendt pense, sans que cela vienne en rien la troubler, dans la culture nazie et combien certains des couples de concepts les plus opératoires sont, pour ainsi dire, autant de variations sur des thèmes de l’idéologie allemande du nazisme. Elle les refait fonctionner en même temps qu’elle les réhabilite et les popularise.

Pluralité et unité

Une des grandes innovations d’Arendt est d’avoir refusé de fonder la vie collective sur le partage d’une essence humaine commune qui conduirait à une détermination unilatérale et à soumettre les hommes au forçage d’une idée. Elle fait valoir que c’est l’expérience du jugement en commun, comme faculté de penser en se mettant à la place d’autrui, selon un des titres de légitimité kantiens du sensus communis, qui est le garant du politique. C’est par là que la valeur de la politique est dans cet accord trouvé ensemble à partir de la ronde des représentations perspectivistes de chacun. Or, outre qu’Arendt, comme à l’accoutumée, transforme sans le dire la pensée de Kant et la falsifie, car il s’agissait là d’une des maximes du sensus communis, les deux autres étant de penser par soi-même et de penser de façon conséquente, de même qu’il s’agissait de se mettre à la place des jugements d’autrui possibles et non des jugements d’autrui réels, ce qui relevait d’une attitude monologique et transcendantale, on ne prend pas assez garde de ceci : l’interprétation qu’Arendt fait du sensus communis exclut d’accorder une pertinence au critère de vérité et signifie bien plutôt qu’il s’agit de s’accorder sur une opinion commune, et, plus exactement avec l’opinion dominante du peuple avec lequel on vit. Il s’agit ainsi d’une pluralité étroitement surveillée entre les hommes authentiques qui partagent les valeurs d’un même peuple. Nous retrouvons ici le caractère dominant de la notion de communauté soudée, opposée à celle de société fondée sur l’association et supportant la division en faisant de cette dernière un critère de fécondité.

Très tôt, Arendt récuse le concept d’homme pour lui préférer celui de pluralité. Or, non seulement, cette substitution est la porte ouverte à la légitimation de l’inégalité sous toutes ces formes, mais surtout, et de son propre aveu, Arendt conçoit la notion de pluralité dans la continuité de la pensée heideggérienne de l’être-ensemble et non pas du tout en rupture avec lui (p.356). Supposer que la pensée de Heidegger s’oppose à la pluralité, c’est arrêter la lecture d’Etre et Temps à la solitude du Dasein alors qu’Arendt se sert explicitement du registre heideggérien de l’être dans le monde et de l’être-ensemble, pour penser la pluralité. Aussi, la notion arendtienne de pluralité n’a qu’un très lointain rapport avec le pluralisme parlementaire et démocratique. En témoigne le fait de l’idéalisation agonistique de la lutte, de son éloge du condottière, qui n’est pas si loin de l’éloge schmittien du « caractère fondamentalement agonal» de la vie grecque (p.389-391). L’auteur pointe le fait que Pluralität, Gemeinschaft, Wir disent dans le langage d’Arendt la même chose » (p.429) et ne nous font pas sortir du cercle de pensée heideggérienne. La « pluralité » traduit à sa façon l’être-ensemble heideggérien (p.450). L’espace commun est réservé à quelques-uns et s’ordonne au caractère figé d’un « nous » qui ne s’interroge pas sur lui-même. La question « Qui sommes-nous ? » a remplacé la question kantienne « Qu’est-ce que l’homme ? » car, seul mérite d’être appelé homme, ce « nous », que désignait lui comme « le peuple allemand » et qui demeure dans la pensée d’Arendt « la communauté d’un peuple ». Comme le dit fort justement l’auteur : « Jusqu’à quel point peut-il y avoir une philosophie du “nous” ? Et si oui, à quel prix ? » (p.234).

Savoir et penser

Heidegger a élaboré une opposition radicale entre savoir et penser. Ainsi, selon lui, « la science ne pense pas », pour autant qu’elle ne réfléchit pas sur l’être de l’étant et que son mode de raisonnement, devenu de plus en plus opératoire, ne s’interrogerait pas sur lui-même. Cette thèse avancée dans « Qu’appelle-t-on penser ? » prend progressivement un autre tour avec la récusation de la philosophie au nom du mode moderne de réflexion que serait la pensée. C’est ainsi qu’il congédie l’histoire et la pratique de la philosophie (p.322), rapportée à la faculté de la raison et au sort de la métaphysique occidentale, et lui oppose le penser. Le grand défaut n’est plus de mal raisonner mais de ne pas méditer sa pensée, de ne pas entrer dans le mystère de l’Être qui pense les questions à partir du sans-fond (Abgrund) du fond.

Cette disqualification du savoir au nom du penser est largement reprise par Arendt et anime aussi bien ses réflexions sur la vie de l’esprit contemplatif (« Où est-on quand on pense ? ») que celles sur l’esprit engagé dans l’action. Arendt réarticule la distinction entre connaître et donner sens, savoir et foi, présente dans la Critique de la Raison pure de Kant, en la faisant coïncider avec la distinction heideggérienne entre savoir et penser. Or, la lecture du politique en est directement altérée sur maints aspects. Notons la façon dont, sur deux points névralgiques de l’interprétation qu’elle donne du phénomène totalitaire, Arendt fait un usage sans prévention de cette opposition radicale et prétend éclairer par là les faits politiques.

La première est la récusation de la logique, accusée de tous les mots, et, avec elle, du discours de vérité : la logique qui est la charpente du raisonnement est reversé comme automatisme technique de l’application d’une idée, quelle qu’elle soit, jusqu’à ses dernières conséquentes. C’est ainsi qu’Arendt considère que tout totalitarisme est l’application forcenée de la force d’une idée posée comme relevant de la nécessité de la nature ou de l’histoire, dans le cas du nazisme, de l’idée de la sélection des races, dans le cas du communisme, de la sélection des classes. Dans un cas comme dans l’autre, le volontarisme humain se donne comme but d’accélérer le devenir inscrit dans l’Être vers la fin nécessaire et inéluctable, d’aider la sélection. Outre qu’une telle explication soit loin de tout expliquer, contrairement à ce qu’Arendt veut nous faire accroire, la façon dont Arendt la pense est on ne peut plus critiquable. Car elle y voit deux choses : la puissance destructrice du savoir (alors que dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de pseudo-savoirs comme, du reste, elle le remarque elle-même), la syntaxe de l’idéologie qui serait le principe de forçage d’une idée (ce qui déjà incline à une lecture du politique idéaliste qui attribue bien trop de puissance à la force des idées) qu’elle assigne au primat de la Logique. Selon Arendt, l’idéologie n’est pas autre chose que la Logique d’une Idée. Le péché est celui de la logique elle-même, conçue comme le fait d’une intelligence opératoire qui relève de l’automatisme, faisant oublier toute évaluation des présupposés de tout l’enchaînement et fonctionnant d’elle-même, comme une machine. La logique serait ainsi une des manifestations de l’absence de pensée. Le tort du totalitarisme serait celui de la « logique inhérente » à une idéologie. Voilà les hommes exonérés de toute responsabilité et la logique associée à une persévérance sophistique, qui n’en est, en vérité, qu’un mésusage. Faye n’a pas tort de souligner que ce discrédit jeté sur la logique et l’enchaînement rationnel est une « véritable criminalisation de la logique, considérée comme principalement responsable de la domination totalitaire » (p.339) et qu’elle est la reprise d’un thème, il faudrait presque dire d’une rengaine heideggérienne contre la raison et la logique (p.339).

On ne manquera pas de faire remarquer ici que Faye a d’autant plus raison de repérer cette perversion de la pensée, du bon sens le plus élémentaire, que l’auteur dont Arendt se réclame, dans toute cette affaire de discrédit jeté sur le savoir au bénéfice du penser, est Kant. Interprétation tout à fait forcée de la pensée kantienne et dont on voit les errements sur l’appréciation suspicieuse d’Arendt envers l’esprit de conséquence. Or, loin que Kant ait présenté cela comme un automatisme, lui qui a déclaré pour en faire l’éloge qu’être conséquent est la première devise d’un philosophe, ne néglige en rien l’usage de la logique et surtout voit dans cette fonction de la raison une des maximes majeures de ce sensus communis si chère à Arendt et qu’elle omet délibérément de mentionner : après avoir énoncé la disposition esthétique du sensus communis qui est de tenir compte en pensant du mode de représentation de tout autre homme, en comparant son jugement aux jugements des autres, qui sont d’ailleurs moins les jugements réels que les jugements possibles, en se mettant à la place des autres, Kant au § 40 de la Critique de la faculté de juger , énonce tout le dispositif du sens commun, indépendant du jugement de goût, dans lequel prend place la faculté de se mettre à la place des autres, comme une d’entre elles : penser par soi-même (pensée sans préjugés), penser en se mettant à la place de tout autre (pensée élargie) et penser toujours en accord avec soi-même (pensée conséquente). Il est remarquable que Kant soutienne l’idée de la coordination nécessaire entre les trois maximes et fasse de la troisième maxime, directement liée à la pratique des deux premières, celle qui est la plus difficile à mettre en œuvre. C’est la coordination systématique de ces trois maximes (renvoyant respectivement à la faculté de l’entendement, à celle du jugement et à celle de la raison) qui est garante de la visée universaliste et non empirique de chacune d’entre elles, qui exclut de les rabattre sur la particularité (c’est pourquoi il est question de se mettre à la place de tout jugement possible et non à tous les jugements d’un groupe ou d’une société limitée) et qui fait converger vers l’atteinte de l’objectivité.

En excluant la dimension logique, et, partant rationnelle, et en transposant la seconde maxime sur un plan étroitement empirique, Arendt rejette, en vérité, avec la valeur de l’universalité, celle de l’objectivité. Il n’y a là rien d’étonnant, car c’est bien l’objectivité du vrai qui est visé comme ce qu’il faut écarter de la considération du politique. C’est pourquoi Arendt met hors-jeu la conséquence avec soi et effectue un divorce entre vérité et politique (p.389). Ce dernier est tout à fait sensible à la façon dont dans l’article de La crise de la culture, « Vérité et politique », Arendt déploie une stratégie tortueuse qui aboutit à l’affirmation selon laquelle toute vérité, toute logique et aussi toute force d’une idée comme telle, sont perçues à juste titre comme tyranniques à l’égard du politique dont les valeurs autres leur sont réfractaires.

Traiter de la politique dans la perspective de la vérité, c’est en traiter « d’un point de vue extérieur au domaine politique[2] », ce qui a pour résultat d’opposer deux univers : celui de la vérité (qu’il s’agisse de vérité de raison ou de fait), dont le diseur n’a pas de visée politique et celui du politique, proprement dit, dont le contenu réel oppose explicitement une autre grandeur ordonnée à d’autres valeurs dominantes : « la joie et la satisfaction qui naissent du fait d’être en compagnie[3] de nos pareils, d’agir ensemble et d’apparaître en public, de nous insérer dans le monde par la parole et par l’action, et ainsi d’acquérir et de soutenir notre identité personnelle et de commencer quelque chose d’entièrement nouveau dans le monde[4].» En procédant ainsi, Arendt consacre le divorce entre vérité et politique[5] laquelle ordonne la pensée élargie à la faculté de savoir « choisir ses compagnons »[6] (p.535).

On objectera que d’autres propos d’Arendt ne vont pas dans le même sens, comme lorsqu’elle dénonce le rôle que le totalitarisme fait jouer à la fiction. Ainsi écrit-elle : « le sujet idéal de la domination totalitaire n’est ni le nazi convaincu ni le communiste convaincu, mais les gens pour qui la distinction entre fait et fiction (c’est-à-dire la réalité de l’expérience) et la distinction entre vrai et faux (c’est-à-dire les normes de la pensée) n’existent plus[7].» En premier lieu, ces affirmations, et d’autres semblables, attestent de ce qu’Arendt est peu soucieuse d’être conséquente avec elle-même. En second lieu, elles ne sont pas exactement contradictoires. Une chose est de dire qu’il existe de la fausseté dans les affaires politiques, autre chose est de considérer que le savoir, l’objectivité, le critère du vrai et du faux soient légitimement pertinents à l’intérieur de ce domaine. Il reste que, dans son principe, selon Arendt, le discours de vérité est extérieur au principe du politique et doit le rester, car dès lors qu’un discours s’arrime à la vérité, qu’elle soit de raison ou de fait, il fait voir le tort de la philosophie qui est de risquer, à son tour, d’être tyrannique, pour autant qu’à croire détenir la vérité, on ne peut que vouloir l’ériger en norme.

La récusation de la valeur de tout savoir, de toute logique, de toute objectivité, de tout autoritarisme de l’idée — ce qui représente, pour Arendt, le platonisme inhérent au totalitarisme —, oriente directement vers le fait de n’attester le rapport au réel que du seul témoignage de la présence ou de l’absence de la pensée.

Aussi, la seconde occurrence de la mise en circulation de cette opposition pensée/savoir et de la disqualification du savoir se présente dans l’interprétation qu’elle donne de l’action d’Eichmann. Paradoxalement, c’est une nouvelle façon de dire que ce dernier ne savait pas ce qu’il faisait, mû par un automatisme, celui de l’obéissance aux ordres, c’est-à-dire le fait d’être plié à l’action d’un procès sans sujet : la machine bureaucratique. L’hypothèse de l’absence de pensée comme vice essentiel, Arendt la reprend de Heidegger pour en faire un mythe moderne (p.328), celui l’idée de la banalité du mal. Il convient évidemment de bien entendre l’expression : elle n’équivaut nullement à disculper au nom d’on ne sait quelle « normalité » du mal, mais de soutenir que l’acte monstrueux est précisément de ne pas penser, ce qui implique que l’éthique est indissociable de notre devoir de penser à, de la préoccupation spirituelle, et que le mal radical est cette extrémité du vide de pensée. À cet égard, un certain usage de l’expression « c’est banal » égarerait sur le sens qu’Arendt donne à la notion, même si cette formulation est par elle-même, de par ce glissement trop facile de sens en contresens, malencontreuse. Mais, entendue avec exactitude, l’expression substitue à la responsabilité d’un vouloir et d’une intention mauvaise, — celle d’une décision du mal —, une responsabilité, tout autre, celle d’un abandon du vouloir, d’un délaissement, d’une misère de l’être-jeté, et, du fait qu’il suffirait de ne pas penser pour agir un tel crime, d’une contingence du crime, de son caractère accidentel, qui peut arriver à n’importe qui, et dont la cible est indifférente. L’hypothèse remobilise l’argument de la contingence de ce qui peut arriver à quiconque, dès lors qu’il ne pense pas, et fait d’une absence de pensée des foules l’origine du crime le plus monstrueux. Comme l’écrit l’auteur : « Chacun de nous, dans des conditions analogues, aurait pu, se dit-on, agir comme il l’a fait. On ne perçoit plus le rôle déterminant de la vision du monde exterminatrice, condition nécessaire de la formation d’un génocidaire.»(p.512).

Or, outre le fait que cette hypothèse de l’abandon à l’automatisme, qui s’accorde avec l’hypothèse fonctionnaliste poussée jusqu’au bout, repose sur un paradigme anthropologique farfelu, qui s’appuie sur plusieurs supports heideggériens, le seul exemple avancé pour l’avérer, celui d’Eichmann, loin de rendre l’hypothèse plausible, est le plus mauvais des exemples imaginables. C’est l’affirmation la plus risible que l’on ait jamais pu entendre dans cette terrible histoire. Nous savons, en effet, historiquement combien il s’agit, en l’occurrence d’une contre-vérité manifeste. L’auteur rappelle ici les documents historiques qui prouvent la volonté délibérée d’Eichmann dans la décision et la mise en œuvre de la « Solution finale », comme auteur et acteur, dont le mobile était sans conteste la volonté d’extermination des juifs (p.477-478) ; comme nous le savons, par les documents dont nous disposons, toute l’attitude d’Eichmann durant le procès renvoyait à une stratégie de défense concertée et conçue comme un combat (p.479-480). Tout se passe comme si Arendt s’était laissée piéger par un leurre ou comme si, bien plutôt, elle s’en était elle-même persuadée. Pour sauver La Pensée, pour exonérer Le Penseur par excellence, Heidegger ? L’argument se retourne en boomerang : car, comme l’auteur l’évoque, à travers l’anecdote d’une répartie de la cinéaste Ada Ushpiz à Jerome Kohn, ancien assistant d’Arendt à la New School, il pourrait servir à montrer que, dans ce carnaval de l’histoire et cette interchangeabilité des vocables, Le Penseur, en adhérant au nazisme, souffrait d’absence de pensée ! (p.506)

Sophistique et philosophie des temps présents

Ce que l’ouvrage de l’auteur montre avec force, de façon à la fois dense et ample, c’est combien sont justes les remarques critiques émises contre la pensée d’Arendt selon lesquelles celle-ci a trop lu de littérature nazie (p.417) et paraît fascinée par son objet au point d’épouser les problèmes et la langue et une fantaisie logicienne comparable à celle des idéologues qu’elle dénonce, comme le dit fort bien Raymond Aron (p.160), allant jusqu’à reconnaître elle-même « la troublante pertinence des régimes totalitaires » (p.159). Il y a chez Arendt, le génie du falsificateur. Il faut lire, à cet égard, la façon dont l’auteur nous montre comment elle parvient à inverser la pensée de Conrad dans la lecture qu’elle fait d’Au cœur des ténèbres : c’est un modèle du genre. Tout se passe comme si Arendt ne résistait pas à ses trouvailles perverses et s’enchantait de ses propres artifices, ne résistait pas au plaisir de décocher un trait qui sidère, cultivait la bigarrure. L’usage bien désinvolte qu’elle fait de vocables comme celui d’ Occident (p.318) relève de ce type de formules qui sont des slogans et des mots d’ordre , faciles à brandir en directions opposées, tenant leur efficacité d’une rhétorique du blâme ou de l’éloge, des clins d’œil idéologiques. Ce vocable d’ « Occident » fait référence à une géopolitique de la pensée sans pertinence dès lors qu’on cherche à le penser un peu plus précisément. D’autres concepts, majeurs dans sa pensée, comme celui de « pluralité » permettent la circulation, mutatis mutandis, d’une vision anti-humaniste et anti-démocrate d’une communauté discriminante, dont l’impulsion première fut le modèle de la communauté d’un peuple national-socialiste. D’autres, comme celui de « totalitarisme », servent davantage à flouter qu’à clarifier ce dont il s’agit.

On pourrait ajouter à ce que montre l’auteur que la virtuosité sophistique d’Arendt ne s’arrête pas là, qu’elle est plus retorse et plus efficace que l’auteur ne le montre. Prenons le concept de « pluralité ». S’il parvient à faire oublier son empreinte, c’est en raison de son étonnante plasticité : il peut valider aussi bien une lecture libérale de la démocratie de l’opinion qu’une lecture favorable aux conseils ouvriers ou une lecture strictement nationale. C’est un concept vague, à géométrie variable, qui ne peut pas servir de critère ou de pierre de touche permettant de départager le juste de l’injuste, chacun peut le manipuler à son gré. C’est un concept de prestidigitateur de la pensée, bien fait pour gagner à sa cause plusieurs publics antagonistes, propre à séduire un public d’apprentis émerveillés du tour et de la métamorphose. La puissance falsificatrice est là, la source de la capacité de complaire aux libéraux modérés comme aux révolutionnaires d’extrême-gauche ou à la droite la plus inégalitaire, voire l’extrême droite. Pourtant la simple attention de bon sens permettrait de se demander comment cette pensée peut se réclamer en même temps de Montesquieu et de Rosa-Luxembourg. La pensée d’Arendt est falsificatrice parce qu’elle joue à un jeu pluriel. Le manque de probité est patent.

L’auteur montre fortement comment c’est à partir de ces auteurs que sont Heidegger, Gehlen, Schmitt et d’autres penseurs de l’extrême droite nationaliste et très engagés dans le nazisme, qu’Arendt affine des couples notionnels qui en proviennent et ne manquent pas de jouer leur rôle de démantèlement de la pensée rationnelle et selon un pouvoir de destruction différée. Il fallait en faire la démonstration, et c’est ce que l’auteur fait, car, il ne suffisait pas de repérer la provenance originaire de ces concepts dans la littérature nazie pour les récuser d’avance, sauf à penser que l’origine décide de tout, qu’ils portent par eux-mêmes un vice de fabrication. Si l’on se défie de ce type de lecture historique qui est de tout rabattre sur l’origine, il faut faire la preuve des effets nocifs que ces notions produisent dans leur alliage avec d’autres concepts. Car, la puissance négative de ces couples notionnels, et qui jouent d’abord un rôle de signaux idéologiques, comme le voit fort bien Adorno (p.195) envers les « amis » et contre les « ennemis », c’est qu’ils donnent lieu à différentes moutures d’égarement : ainsi l’opposition zoé et bios, qui est une invention de la littérature nazie, a justifié originairement chez Gehlen la nécessité d’un dressage du vivant humain pour l’arrimer à la communauté nationale, véhiculant une idée perverse de la culture. Mais, elle resurgit à l’inverse dans la pensée de ceux qui en ont font usage pour sacraliser la vie nue, et ainsi d’Agamben, le seul vrai témoin de l’humain que serait la figure déshumanisée de celui qui, dans les camps d’extermination, incarne la nature vraie de l’humain : sa déréliction, le Musulman (p.152). Ce jeu de concepts produit ainsi, en des sens opposés, une réduction de l’humain à l’inhumain. L’efficace destructrice de ces couples tient au fait que leur usage est le plus souvent toxique et reconduit à la même formation idéologique par des voies tout à fait opposées. Ils invitent celui qui les utilise à la plus grande prudence. Ces concepts sont, pour ainsi dire, dans le sens que lui donnait Elias Canetti, des cristaux de masse de la pensée même, capables de fédérer la puissance destructrice, de faire en sorte que la falsification sophistique puisse prendre souterrainement, quel que soit l’usage que l’on en fasse et la direction qu’on leur donne, quelle que soit la tentative de celui qui le manipule de s’en déprendre. Sans qu’il y ait de fatalité, de destin des mots, on peut, dans certains cas, y trouver matière à réflexions, selon la manière avertie dont on procède.

Arendt représente un maillon essentiel de la filière, elle fait transiter le démantèlement, elle est un passeur. Qu’on en juge ! Les propos d’Arendt sur le caractère non nationaliste et dégagé de responsables de l’emprise totalitaire de déshumanisation générale, dans une relation mimétique à la supposée conspiration juive ont, comme le montre justement l’auteur, inspiré directement la thématique de Peter Trawny, éditeur scientifique des Cahiers noirs de Heidegger, attribuant le crime à l’histoire de l’Être (p.141) ; ceux qu’elle tient sur le camp d’extermination comme paradigme de l’inhumanité partagée des bourreaux et des victimes et de modèle à venir ayant remplacé celui de la cité ne sont pas si loin des propos de « philosophes » actuels comme Agamben (p.29, p.158) ; ou encore ceux sur la banalisation du mal par l’absence de pensée étroitement liée à l’automatisme technique pas si loin des propos d’un Nancy déclarant que la complicité dans le mal peut très bien devenir aussi banale que n’importe quelle habitude, que l’usage du Smartphone aujourd’hui (sic), (p.493). Tous ces auteurs partagent la filière. On pourrait donner d’autres exemples, tant la chaîne est longue : ainsi, lorsque Heidegger, dans son commentaire de Nietzsche, justifie l’anéantissement, en écrivant : « Désolation est plus sinistre qu’anéantissement […] |a désolation de la terre peut s’accompagner […] de l’organisation d’un état de bonheur uniforme de tous les hommes », et qu’Arendt reprend l’idée en la transposant dans la thèse selon laquelle, c’est l’expérience de la désolation liée au déracinement qui serait au principe de la domination totalitaire, à l’origine et solidaire de son renversement, c’est ce même fond d’idées heideggérienne qui transite chez un penseur comme Alain Badiou lorsqu’il écrit : « Comprenons toutefois que la culpabilité de la philosophie est relative à ceci que mieux vaut un désastre qu’un désêtre. Si terroriste, sacralisée et extatique que puisse être une politique suturée à la philosophie, le philosophe, parce qu’au moins elle est sous le signe de l’Idée, le philosophe — et avec lui, finalement, dans l’élan des siècles, l’humanité tout entière — la préférera toujours à une « politique » retirée de toute pensée, et qui ne convoque à sa gestion pléthorique que la petite exacerbation des intérêts.[8]» C’est un même fond d’idées : la désolation pire que l’anéantissement, le désêtre pire que le désastre, l’absence de pensée liée à la recherche du bonheur, la grande pensée indissociable de la terreur, la démocratie individualiste et atomistique comme origine et responsable de la violence des masses, etc.En termes diachroniques, c’est la même filière ; en termes synchroniques, la même chaîne.

On objectera que la pensée d’Arendt aura apporté des lumières sur tel ou tel point, et on aura raison. Ainsi, par exemple, si Arendt développe une pensée de survol, loin de la vérité historique, et cultive le flou lorsqu’elle voit dans la politique nazie une tentative de rendre les hommes superflus, allant jusqu’à comparer l’extermination avec l’expérience des masses modernes de leur superfluité (ce qui repose sur un glissement de sens) (p.157), en même temps, elle n’a pas tout à fait tort de considérer qu’en termes de populations, l’extermination représente une expression de politique de dépeuplement (p.484) qui pourrait avoir de l’avenir. Son erreur est de masquer les autres déterminations, de ne retenir que celle-là, de façon unilatérale et de l’absolutiser, en ne voyant pas que, dans les conditions nouvelles qui touchent à la population, l’extermination est le choix d’une position politique, celle de la « solution » inhumaine, et qu’il y en a d’autres possibles qui représentent des solutions alternatives, de faire d’une tendance possible un destin.

Il ne faut pas s’étonner de ce que de grandes intelligences de notre temps aient lu en Arendt, à juste titre, des idées fortes. Citons pour exemple la façon dont Richard Marienstras, esprit des Lumières s’il en est, dans son très remarquable « Être un peuple en diaspora » où il distingue très nettement « espèce humaine » et « genre humain » et ne tombe pas dans les travers d’Arendt, lit dans les écrits de cette dernière des vérités dispersées : que le crime nazi est extrême non seulement par sa gravité mais par son essence [9] ; que l’extermination est d’un tout autre ordre que l’expulsion car s’en prenant à la diversité de l’humanité[10], que l’État d’Israël n’aurait jamais existé si le peuple juif n’avait pas créé pendant les longs siècles de sa Dispersion, un espace interstitiel qui lui fut propre[11], ou encore qu’Arendt argumenta le bien fondé de la demande formulée par Jaspers d’un tribunal international pour juger du génocide perpétré contre les juifs , si l’on voulait que le massacre des Juifs ne devienne un modèle pour les crimes à venir[12], etc…Aussi Marienstras, tout en critiquant avec virulence l’interprétation injuste et scandaleuse d’Arendt du rôle des conseils juifs en Europe occupée, retient, dit-il, pour sa part, certaines clartés sur les aspects juridiques et moraux du procès de Jérusalem, et sur le génocide[13]. On dira aussi que, si Arendt s’est inspirée de la culture nazie, elle l’a mêlée à d’autres cultures, d’autres sources, et qu’il faudrait prolonger l’investigation en étudiant cette diversité d’appartenances de sa culture, pour démêler ce qu’on peut retenir de cette complexion. Mais, tel ou tel trait de justesse, tel ou tel apport instructif, ne saurait effacer l’orientation d’ensemble : ce sont, pourrait-on dire, des bienfaits collatéraux, tant il est vrai que, comme le dit fort bien Valéry : « le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur »[14], un mélange d’autant plus retors lorsque celui-ci est le fait d’une stratégie du mensonge.

L’ouvrage d’Emmanuel Faye fera date par la justesse de son enquête. Il fait la lumière sur un trompe-l’œil, il pointe le doigt sur une chaîne. On ne peut décemment lui reprocher d’être entré dans le détail des relations philosophiques d’Arendt avec Jaspers et avec tous ses contemporains, d’avoir démêlé le labyrinthe d’une pensée plus aventureuse que risquée, et, pourvu qu’on veuille les lire, les chapitres sur Heidegger étaient nécessaires non pour y revenir encore ou pour remuer la chronique mais pour mesurer dans tout le parcours de la pensée d’Arendt, les critiques et les rapprochements, les filiations et les écarts, les oppositions et les collaborations, les éclairs de lucidité et les mensonges invétérés, car il y a aussi un rapport incessant de passions et de déprise de ces mêmes passions dans la pensée, une histoire mouvementée et intérieure de rapports de forces entre les idées adéquates et les idées inadéquates, tout un devenir de la pensée d’un sujet, qui n’est pas absolument prévisible.

S’il y a une réserve que l’on peut adresser à l’auteur, et qui ne touche en rien à la valeur de l’ouvrage, elle est d’interroger la seconde voix qui se fait entendre sur un mode mineur. L’auteur a peut-être trop tendance à abandonner certains termes à l’adversaire : ainsi, du terme de « communauté ». Faut-il aller jusqu’à rejeter cette notion ? Nous ne le pensons pas, tant ce terme peut venir désigner, sans s’opposer à la notion de société mais en se composant avec elle, la communauté des citoyens comme en parle, par exemple, Dominique Schnapper[15], la communauté européenne comme cherche à la penser Habermas, de même que le terme de « fraternité » vient nommer autre chose que les usages qu’en fit le national-socialisme, et on pourrait dire de même que le terme de Gemeinschaft allemande a une plus longue histoire que le moment national-socialiste qui en fit un mot d’ordre de terreur : le terme a joué un rôle fécond dans la constitution de la sociologie allemande et son devenir s’est joué à travers les avancées et les reculs, comme à travers les ambiguïtés de la pensée de Tönnies, en vis-à-vis de celui de Gesellschaft. De même, si la notion de « condition » peut servir de terme écran, faut-il l’abandonner à l’adversaire ou , au contraire, rappeler l’usage très remarquable qu’en fit Pascal, par exemple, et au cœur même de la pensée classique, et chercher à la trouver encore ? Enfin, si le terme de « totalitarisme » joue le plus souvent dans la pensée d’Arendt le rôle d’un facteur de confusion, est-ce à dire que tout concept du « totalitarisme » est sans justesse ? Pensons à la façon radicalement différente dont Claude Lefort le réfléchit. En somme, concernant certains mots et concepts, faut-il les révoquer ? Ainsi, par exemple, que l’éclipse de la notion de « nature » pour celle de « condition » joue, en l’occurrence, dans la pensée de Arendt un rôle très certain de négation de l’universalité de l’humain est une chose, qu’il en soit toujours ainsi dans toute formation philosophique en est une autre. N’y-a-t-il de philosophie politique légitime qu’à la condition de se référer au repère d’une « nature humaine » [16]? Autant l’introduction de certains couples notionnels mal fondés est toxique pour le bon usage de la raison, autant, pour d’autres termes ou concepts, tout dépend de l’usage que l’on en fait.

Il convient de se dégager des illusions que la pensée d’Arendt transite et produit. L’auteur nous y invite avec une clarté à laquelle nous sommes redevables.

Gérald Sfez, Professeur honoraire de philosophie, en Première supérieure

[1] E. Levinas, « Heidegger, Gagarine et nous », in Difficile liberté, Paris, Le livre de poche, Albin Michel, 1976, p. 325.

[2]H. Arendt, « Vérité et politique » in La Crise de la Culture, Paris, folio essais, 1991, p. 335.

[3] Souligné par nous.

[4] Ibid., p.336.

[5] cf notre ouvrage, Machiavel et la vérité politique, Paris, Demopolis, 2016, p. 6-13.

[6] H. Arendt, La Crise de la culture, op.cit., p.288.

[7] H. Arendt, Les origines du totalitarisme, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002., p. 832.

[8] A. Badiou, Conditions, Paris, Seuil, 1992, p. 230.

[9] Cité dans Richard Marienstras, Être un peuple en diaspora, Paris, Les Prairies ordinaires, 2014, p.47.

[10] Ibid., p. 56.

[11] Ibid., p. 53.

[12] Ibid., p. 52.

[13] Ibid., p. 52.

[14] Paul Valéry, « Homo » in Cahiers II, Paris, Pléiade, 2010, p. 1437.

[15] D. Schnapper, La communauté des citoyens, folio essais, Paris, 2003.

[16] Notre appréciation est d’autant plus objective que nous nous sommes prononcés en faveur de la notion de « nature humaine » en un sens habermasien, dans la troisième partie de notre ouvrage sur la fabrique du genre, qui porte sur les limites de la déconstruction des rapports de genre, compte tenu de l’existence avérée de l’inventivité de normes naturelles dans le sens où Canguilhem peut l’entendre, cf Le genre, Paris, Studyrama, 2016, p.78-98.