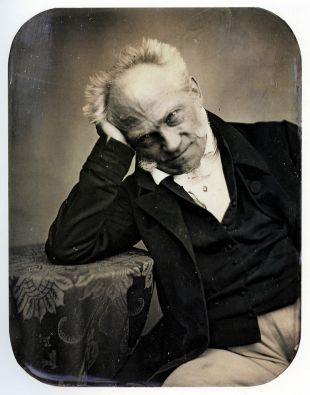

Christophe Bouriau, Schopenhauer, Les Belles Lettres, 2013. Lu par Ugo Batini

Par Karim Oukaci le 03 mars 2016, 06:01 - Histoire de la philosophie - Lien permanent

Chers lecteurs, chères lectrices,

Les recensions paraissent et disparaissent très vite ; il est ainsi fort possible que certaines vous aient échappé en dépit de l'intérêt qu'elles présentaient pour vous. Nous avons donc décidé de leur donner, à elles comme à vous, une seconde chance. Nous avons réparti en cinq champs philosophiques, les recensions : philosophie antique, philosophie morale, philosophie esthétique, philosophie des sciences et philosophique politiques. Pendant cinq semaines correspondant à ces champs, nous publierons l'index thématique des recensions publiées cette année et proposerons chaque jour une recension à la relecture. Au terme de ce temps de reprise, nous reprendrons à notre rythme habituel la publication de nouvelles recensions.

Recensions d'ouvrages portant sur l'histoire de la philosophie

Recensions de philosophie politique

Recensions de philosophie antique

Recensions de philosophie morale

La monographie de C.

Bouriau, sobrement intitulée Schopenhauer, propose une première ouverture sur l’œuvre et va même un peu

plus loin en esquissant des pistes qui permettent de juger encore de la

vivacité d’une philosophie qui ne peut être réduite à des recueils de bons mots

ou des insultes.

La monographie de C.

Bouriau, sobrement intitulée Schopenhauer, propose une première ouverture sur l’œuvre et va même un peu

plus loin en esquissant des pistes qui permettent de juger encore de la

vivacité d’une philosophie qui ne peut être réduite à des recueils de bons mots

ou des insultes.

En plein développement des grands systèmes de l’idéalisme allemand, l’apparition de la pensée de Schopenhauer n’a pas pu ne pas sembler incongrue. Il est étonnant, cependant, de constater que malgré sa pérennité et son influence réelle sur la philosophie ce sentiment demeure et empêche souvent de prendre complètement au sérieux la pensée de celui que l’on nomme un peu trop rapidement le pessimiste de Francfort. Heureusement, certains ouvrages cherchent à remettre en perspective la stature réelle de cette pensée. La monographie de C. Bouriau, sobrement intitulée Schopenhauer, propose une première ouverture sur l’œuvre et va même un peu plus loin en esquissant des pistes qui permettent de juger encore de la vivacité d’une philosophie qui ne peut être réduite à des recueils de bons mots ou des insultes.

Dans une introduction classique mais très claire, C. Bouriau cherche à mettre au jour ce qui constitue le point de départ et le moteur de la pensée schopenhauerienne. C’est l’étonnement face à une nature mystérieuse qui amène Schopenhauer à dépasser le simple point de vue des sciences - uniquement focalisé sur les causes - pour tenter de comprendre ce que sont ces forces naturelles à l’œuvre dans le monde et donc, par là, de mettre au jour ce qu’il nomme l’essence intime ou cachée des phénomènes. Cependant cette découverte de la signification réelle de la nature ne peut que l’amener à transgresser l’interdit kantien et à reposer la question de la chose en soi.

L’originalité de cette introduction est de bien mettre en valeur que cette démarche est directement liée à une question qui ne paraît pas si immédiate dans l’œuvre de Schopenhauer : le mal. En effet, seule la découverte de cette essence cachée des phénomènes nous permettra de comprendre cette « force » à l’origine du mal que Schopenhauer désignera par le mot volonté (« Der Wille ») mais que C. Bouriau incite à traduire par « le vouloir ».

L’ouvrage s’organise

simplement. Les deux premiers chapitres – plus traditionnels – exposent les

fondements du système en déterminant ce qu’est ce vouloir caché derrière la

représentation (chapitre 1) et cherchent à montrer quelles sont les voies que

l’homme peut emprunter pour tenter de s’en libérer. Ce n’est vraiment qu’avec

les chapitres III et IV que l’essai prend une tournure plus spécifique en

développant la question de l’inconscient (chapitre III) que Schopenhauer pose

de façon décisive en faisant du vouloir et non de l’intelligence l’essence fondamentale

de l’homme, mais aussi en mettant au jour les perspectives que ne manque pas de

susciter le penseur du Monde, par-delà son influence sur Nietzsche.

L’ouvrage s’organise

simplement. Les deux premiers chapitres – plus traditionnels – exposent les

fondements du système en déterminant ce qu’est ce vouloir caché derrière la

représentation (chapitre 1) et cherchent à montrer quelles sont les voies que

l’homme peut emprunter pour tenter de s’en libérer. Ce n’est vraiment qu’avec

les chapitres III et IV que l’essai prend une tournure plus spécifique en

développant la question de l’inconscient (chapitre III) que Schopenhauer pose

de façon décisive en faisant du vouloir et non de l’intelligence l’essence fondamentale

de l’homme, mais aussi en mettant au jour les perspectives que ne manque pas de

susciter le penseur du Monde, par-delà son influence sur Nietzsche.

Le premier chapitre - très didactique - nous conduit donc pas à pas vers ce qui fait la spécificité de la pensée schopenhauerienne. Il commence naturellement par la question de la représentation en proposant une explication précise de sa structure à travers une étude du principe de raison et de ses différentes formes. La connaissance très précise que C. Bouriau a de Kant permet de souligner ce qui le distingue de Schopenhauer et ainsi de bien mettre en avant la spécificité de son système : la liaison intrinsèque de la causalité avec les formes de l’espace et du temps, la fusion des catégories en un seul principe unique mais aussi et peut-être même surtout le rôle essentiel du support biologique dans ce travail de structuration du réel. A partir de là, il peut donc facilement s’attaquer au cœur de la doctrine qui fait que le monde est aussi un vouloir.

Rejoignant les analyses de V. Stanek sur la métaphysique empirique de Schopenhauer, C. Bouriau souligne à quel point l’expérience joue un rôle clef au sein de cette métaphysique, déjouant ainsi le goût de l’époque pour la pure abstraction. C’est en effet l’expérience du corps propre qui permet à l’individu de lever, d’une certaine façon, l’impossibilité d’accéder à la chose en soi. Cette position si particulière de notre corps nous donne en effet accès à une « perception intime » qui nous permet de déjouer les formes principales de la représentation. Or ce que nous découvrons ainsi c’est ce que nous avons coutume d’appeler « la volonté » ou comme le préfère C. Bouriau « le vouloir ».

Notre corps nous donne donc accès à la signification intime de nos actions et donc par là nous livre un aperçu sur ce que doit être la nature réelle du monde derrière ma représentation. Le coup de force de Schopenhauer n’est pas tant dans cette découverte que dans l’extension qu’il va lui donner en l’étendant à l’univers tout entier. Là encore, C. Bouriau met bien en avant les difficultés que pose une telle démarche analogique et souligne bien les contradictions qu’elle ne manque pas de soulever au sein même du système schopenhauerien. Tout d’abord, Schopenhauer, qui veut fonder une métaphysique de l’expérience, ne se fonde sur aucune expérience pour élargir au monde des corps en général l’expérience interne de notre propre corps. Ensuite, il montre aussi que, contrairement à ce que Schopenhauer peut clamer ici ou là, nous n’avons pas non plus une connaissance entière de la chose en soi. En effet, l’appréhension de ma volonté reste prise dans une des formes a priori de ma sensibilité puisque ce vouloir, je ne le comprends que comme une succession d’états et donc, finalement, je le saisis nécessairement à travers le temps.

Cependant, la richesse herméneutique d’une telle décision semble néanmoins valider ce saut aux yeux de Schopenhauer. Le chapitre III, consacré à la théorie de l’inconscient, ira d’ailleurs dans ce sens en montrant bien à quel point ce point de vue peut être fécond. En plaçant le vouloir au centre de notre compréhension du monde, Schopenhauer transforme surtout notre appréhension de l’homme. Désormais ce n’est plus l’intelligence qui prime mais bien cette force aveugle qu’est le vouloir. C’est donc une toute nouvelle anthropologie qui se dessine.

Conjointement à ce renversement de la vision de l’homme et du monde, c’est bien aussi la question du mal qui se renouvelle. Car cette force aveugle qu’est le vouloir est bien ce qui est à la source du mal aussi bien physique que moral. Elle est à la fois ce qui suscite en nous ce manque insatiable qui rend illusoire toute perspective de bonheur voire simplement de plaisir, mais aussi ce qui nous incite à ne considérer que notre intérêt. Toutes les créatures sont traversées par un « vouloir-vivre » qui les rend complètement étrangères au bien d’une autre chose qu’elle-même. L’originalité de Schopenhauer est de montrer que puisque cette essence est commune cette tension traverse l’univers entier étouffant toute possibilité d’espoir. C’est une telle perspective qui est à l’origine du pessimisme schopenhauerien qui est devenu une sorte de lieu commun. Il reste que celui-ci s’appuie sur de nombreuses analyses qui permettent de justifier une telle position. La déconstruction de l’idée de Dieu en est un bon exemple et permet de poser une base solide à son athéisme. Notre monde doit son existence, non pas à un dieu bienveillant, mais à une volonté aveugle dont la division au sein de la représentation engendre un retournement contre elle-même qui génère, sous toutes ses formes possibles, ce que nous appelons le mal.

Face à un tel constat, il reste à se demander ce que l’homme peut faire pour tenter de se libérer d’un tel fléau qui semble difficilement évitable puisqu’il constitue l’essence même de l’être. C’est l’objet du deuxième chapitre de proposer une analyse rapide des différentes possibilités de libération envisagées par Schopenhauer.

Schopenhauer expose trois voies permettant de s’affranchir de ce vouloir : l’expérience esthétique, la morale compassionnelle (ou pitié dans les anciennes traductions) et enfin l’ascétisme. Mais C. Bouriau envisage aussi dans ce chapitre une libération plus collective à travers l’analyse du rôle de l’État, de la religion et aussi des leçons que l’on peut tirer de l’histoire.

L’expérience esthétique est traitée très rapidement à travers l’analyse du plaisir qu’elle procure. Ce dernier peut être envisagé négativement en tant qu’il résulte d’une suspension provisoire de nos désirs ou plus positivement en tant que cette expérience peut me découvrir des caractéristiques essentielles de la réalité.

La suspension du vouloir-vivre est une des clefs de cette expérience qui permet au sujet qui la contemple d’accéder à une certaine forme de soulagement. Mais le chef d’œuvre nous permet aussi de découvrir des aspects essentiels de la réalité que nous avions ignorés jusqu’ici, pris que nous étions dans une perception purement utilitaire du monde. L’art nous dévoile l’Idée qu’il exprime et nous permet d’accéder à une forme qui préexiste aux étants de ce monde et qui en constitue une sorte de modèle. Ce rapport aux idées permet de comprendre la hiérarchisation des arts que propose Schopenhauer au livre III du Monde. Chaque art exprime un certain degré d’objectivation de la volonté. On commence donc avec l’architecture qui exprime les forces élémentaires qui animent la matière inorganique et on remonte jusqu’à la tragédie qui est capable de nous révéler l’Idée même de la condition humaine. La spécificité de cette classification tient en grande partie au fait qu’elle ne réserve aucune place pour la musique. Cette dernière possède, selon Schopenhauer, une signification plus universelle puisqu’elle semble incarner à travers ses différentes tonalités les différents degrés d’objectivation du vouloir. Elle exprime donc finalement le « Vouloir même » et non comme les autres arts seulement une de ses formes de manifestation. Cela explique en grande partie l’empire important qu’elle a sur nos émotions puisque de tous les arts elle est le seul à pouvoir nous procurer des émotions indépendamment de tout contenu représentatif. L’expérience esthétique est donc bien une voie de libération mais elle ne reste que ponctuelle et est par là insuffisante, appelant de fait l’examen de la nouvelle voie qu’est la morale de la compassion.

La compassion nous libère de notre moi égoïste en nous incitant à agir pour le bien d’autrui. C’est un sentiment naturel mais nullement universel contrairement à ce qu’a pu avancer Rousseau. Schopenhauer l’explique en montrant qu’il résulte d’une certaine manière de voir le monde qui n’appartient pas à tous les êtres humains. Il s’agit en effet d’accéder de façon immédiate à une connaissance fondamentale de sa métaphysique : l’unité de tous les êtres par-delà la représentation. Ce sont les formes de l’espace et du temps (qui constituent ce que Schopenhauer appelle le principe d’individuation) qui entretiennent l’illusion d’une séparation entre les différents individus alors qu’en réalité nous ne formons qu’un seul et même être.

Là encore, C. Bouriau met bien en relief la position de Schopenhauer en l’opposant à celle de Kant pour qui toute attitude « pathologiquement conditionnée » rend impossible une action morale. Mais l’inversion de l’intellect et de la volonté ne peut que rendre inopérante la raison aux yeux de Schopenhauer qui refuse à celle-ci la moindre efficacité dans le domaine moral. L’auteur ne manque pas aussi d’interroger le caractère prétendument désintéressé de l’action morale. Comment cela peut-il être le cas alors qu’une telle action nous permet une forme de délivrance du joug de la volonté et donc de notre souffrance ? Ces questions amènent alors à l’examen d’une dernière voie possible : l’ascétisme.

Ce dernier chemin vers la délivrance comporte deux phases possibles : le renoncement et la mortification du vouloir. Il est important de réaliser que ce renoncement n’est que très rarement volontaire sinon on tomberait dans une forme de paradoxe qui consisterait à vouloir ne plus vouloir. Il reste que celui que la vie a mis face à cette position de renoncement peut prolonger un processus de désaccoutumance qui doit le mener à son terme à éteindre le désir en lui et donc arriver à un stade d’équilibre qui est une forme de libération. Le commentaire de cette partie donne surtout l’occasion d’une confrontation plus générale avec les critiques de Nietzsche (à travers la question du nihilisme) qui permet de préciser encore un peu mieux ce qu’est le vouloir-vivre schopenhauerien.

C’est surtout la dernière partie de ce chapitre « Politique, religion, histoire » qui est plus originale en tant qu’elle explicite des théories peu développées dans les ouvrages d’introduction mais aussi dans un sens dans le Monde lui-même puisqu’elle n’occupe qu’une petite partie du livre IV quand la théorie de l’art recouvre la totalité du livre III.

C’est évidemment la question du mal qui est à nouveau abordée à travers ce biais puisque l’État et la religion vont d’une façon ou d’une autre lutter tous deux contre les possibilités de l’injustice. Leur rôle est simple : ils doivent dissuader les hommes de se faire mutuellement du tort. Mais c’est surtout la place inattendue que Schopenhauer réserve à l’histoire qui ne manque pas de susciter l’intérêt du lecteur. Son étude est centrale, aux yeux de Schopenhauer, car elle permet de repérer les causes récurrentes du mal et donc de tenter d’endiguer celui-ci. Très loin de la vision hégélienne d’un progrès de l’histoire, Schopenhauer nous montre son uniformité et son incapacité à introduire du nouveau. Il ne nous reste donc qu’à tenter de limiter ce qui a déjà introduit de l’injustice dans notre monde. C’est là encore la confrontation à un autre penseur majeur de son époque (Hegel) qui nous permet de mieux saisir l’originalité de Schopenhauer et la force de ses propositions. Mais le plus étonnant reste que ce n’est finalement pas sur ces sujets que Schopenhauer manifeste au plus haut point sa spécificité malgré l’originalité de ses propositions. C’est au chapitre III de nous montrer à quel point la considération de la volonté comme principe unique du monde engage des conséquences qui marqueront l’histoire de la pensée.

L’analyse de la question de l’inconscient dépasse le cadre d’une simple introduction et permet à son auteur d’entrer dans un débat plus contemporain posé par la philosophie de Schopenhauer. En confrontant la pensée du Monde à celle de Freud et en montrant en quel sens la première constitue un terreau fertile à la seconde, C. Bouriau rend beaucoup plus vivante l’actualité de Schopenhauer.

La subordination des fonctions intellectuelles au vouloir rend nécessaire l’apparition d’une forme d’inconscient. On peut certes retrouver des précurseurs dans l’histoire de la pensée à travers certaines analyses des moralistes français ou par exemple dans les pensées de Spinoza et Leibniz voire dans la philosophie de l’histoire de Hegel. Mais aucune de ces approches ne cible aussi bien l’importance de cet inconscient et la vraie originalité de Schopenhauer tient dans la description extrêmement précise - voire clinique - des différents types de processus inconscients qui conditionnent notre être et nos actions. Les découvertes du refoulement (que Freud finit d’une certaine façon par lui attribuer), des mécanismes conduisant à la folie et de la place prépondérante de la sexualité sont là pour mettre en avant la fécondité de l’analyse schopenhauerienne. La comparaison serrée que l’auteur propose avec Freud permet d’ailleurs de mieux distribuer ce qui est dû à chacun, même si cette réappropriation des thèses du Monde ne remet nullement en cause l’originalité propre à la pensée freudienne.

Une fois cette influence attestée, il reste à esquisser un panorama plus général en proposant avec le chapitre IV une « Actualité de Schopenhauer ». Celle-ci se décline en trois axes et commence par une analyse de l’influence de cette pensée sur Max Horkheimer. Puis, elle fait un point salutaire sur les relations que Schopenhauer entretient avec les religions orientales et insiste beaucoup sur le rôle de passeur que Schopenhauer a pu avoir dans ce domaine en favorisant la transmission de la sagesse bouddhiste. En réalité, il serait peut-être intéressant de nuancer ce point qui est souvent le fruit d’une certaine illusion largement entretenue par Schopenhauer lui-même. Il ne faut pas oublier qu’une Allemagne toute imprégnée du romantisme de Herder ne peut qu’accueillir favorablement une telle culture et Schopenhauer est loin d’être le seul à s’intéresser à cette pensée. Ainsi Frédéric Schlegel, par exemple, quitte l’Allemagne pour étudier le sanscrit à Paris et à Londres . Enfin, C. Bouriau discute la thèse, exposée par C. Rosset, qui faisait de Schopenhauer un penseur de l’absurde. Ce point est une occasion de montrer que cette influence ne s’arrête pas à la philosophie et que de nombreux écrivains se reconnaissent dans le portrait noir que Schopenhauer dresse de notre monde. Ce sentiment d’absurdité est le fruit d’un contraste que le sujet éprouve entre un monde phénoménal qui semble parfaitement organisé et celui de son essence qui est livré à un vouloir aveugle qui ne poursuit aucune raison. C’est cette cohabitation paradoxale qui suscite cette forme d’inquiétante étrangeté que les romans de Camus ou de Kafka mettent bien en valeur. Mais en suivant les analyses de Marie-José Pernin, l’auteur cherche néanmoins à nuancer ce constat en montrant que la philosophie de Schopenhauer cherche d’une certaine façon à dépasser cette absurdité en se posant avant tout comme une véritable entreprise d’interprétation comme l’a parfaitement mis en valeur le chapitre III sur l’inconscient. Il n’y a donc pas d’absence de sens dans cette pensée mais bien au contraire une recherche permanente du sens. La découverte du vouloir-vivre fonctionne alors comme une clef de déchiffrage et fait bien de Schopenhauer un « philosophe du sens ».

C’est donc bien un ouvrage complet et stimulant qui nous est proposé par C. Bouriau. Ce dernier a cherché à bien concilier la nécessité de construire une introduction simple et éclairante tout en n’abandonnant pas l’idée de proposer des éclairages plus pointus ou en phase avec l’actualité des recherches sur l’auteur comme en témoigne le dernier chapitre. Il serait intéressant de prolonger cette étude et de montrer justement à quel point un penseur de premier plan comme Michel Henry a lui aussi construit une partie de sa pensée à partir de Schopenhauer. Il est aussi possible, comme a pu le faire P. Montebello dans L’autre Métaphysique, d’approfondir la fécondité de l’inversion de la domination de l’intelligence sur la volonté qui a eu des conséquences profondes sur Nietzsche et Freud certes, mais aussi en France sur Ravaisson, Tarde ou Bergson.

Ugo Batini