Jean-Jacques

ROUSSEAU

Jean-Jacques

ROUSSEAU

(1712-1778) Orphelin de mère, abandonné à dix ans par

son père, il poursuit son éducation en autodidacte. Accueilli par Mme

de Warens, précepteur chez M. de Mably, il souffre néanmoins de solitude et se

sent rejeté et calomnié. Sur cette expérience - celle d'un sujet à l'écoute de

sa conscience intérieure - repose sa philosophie. Il poursuit dès lors dans la

quête de soi-même le secret d'un bonheur « naturel » et de la

compréhension entre les hommes. Les maux dont ceux-ci sont atteints relèvent,

selon lui, des formes de leur communication et de leur organisation politique (Essai

sur l'origine des langues). À partir de là, il procède par une critique des

fondements d'une société corruptrice (Discours sur les sciences et les arts

; Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes

; Lettre à d'Alembert sur les spectacles, 1758) et expose ses principes

éthiques sur la vie publique et privée dans des œuvres philosophiques (Du

contrat social, Émile), romanesque (Julie ou la nouvelle Héloïse),

et autobiographiques (Rêveries du promeneur solitaire, 1782 ; Confessions,

1782 - 1789).

À l’occasion du

tricentenaire de la naissance du philosophe, curiosphere.tv

propose un dossier pour faire le point et réfuter les interprétations

abusives et les contresens les plus courants que l’œuvre de Rousseau a eu à

subir.

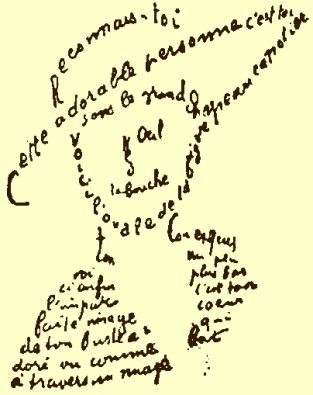

Un grand bravo à nos poètes en herbe dont les textes ont été distingués par leurs camarades:

Un grand bravo à nos poètes en herbe dont les textes ont été distingués par leurs camarades:

Jean-Jacques

ROUSSEAU

Jean-Jacques

ROUSSEAU

Madame de Sévigné : une femme de lettres au XVIIe siècle.

Madame de Sévigné : une femme de lettres au XVIIe siècle.