mai02

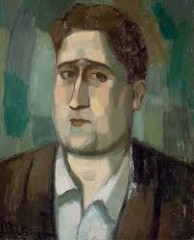

Apollinaire en prison

dans la catégorie Première

Décrypter une explication de texte à partir d'un site internet est un travail qui peut s'avérer efficace en complément d'un cours à condition de bien garder en mémoire les consignes de l'épreuve orale de français au bac; L'exemple suivant vous propose de travailler à partir d'un site assez fréquentable : annabac et vous donne une illustration de l'adaptation nécessaire pour pouvoir tirer pleinement profit d'internet.

Le commentaire que vous allez lire provient du site annabac : il est destiné aux élèves qui passent leur bac de français mais attention, ce site, comme beaucoup d'autres, ne respecte pas toujours les contraintes de l'épreuve . Regardons ensemble comment se présente ce document et analysons le.

Introduction (tirée du site annabac)

Amorce : De Verlaine à la jeune Albertine Sarrazin, nombreux sont les poètes qui ont tiré de leur séjour en prison une force de création. ( à compléter..)

Présentation du texte : Guillaume Apollinaire, mis en cause dans une affaire de vol de statuettes au musée du Louvre, a été incarcéré pendant quelques jours à la prison de la Santé, à Paris, en 1911. Il communique les souvenirs de son incarcération dans le poème « À la Santé ».

Annonce du plan : Le texte peut d'abord être lu comme la chronique,?? d'un séjour en prison qui rend compte de l'état d'âme du poète. Mais il va au-delà et, derrière cette expérience douloureuse, dévoile le moi profond ?? du poète et sa conception de la poésie.

Les analyses du prof :

Tout d'abord l'introduction est mentionnée mais elle est incomplète car elle ne fournit aucune précision sur la date de publication du poème et sur sa place dans l'oeuvre d'Apollinaire ; si l'amorce est une bonne idée (je vous conseille une amorce de type historique ), elle est sommaire et très insuffisante pour l'oral du bac de français . Ce qu'il appellent ensuite la présentation du texte sera aisément remplacée par la situation du texte . Une introduction type à l'oral se décompose en 5 parties distinctes qui s'enchainent durant environ une minute: contexte historique (amorce), auteur , place du texte dans l'oeuvre de l'auteur , situation du passage à l'intérieur du livre (pour les extraits) et idées principales à partir desquelles on dégage la problématique (à l'oral la réponse à la question posée). ON termine toujours une introduction par l'annonce de son plan d'étude et le plan répond toujours à la problématique donnée.

Voilà comment améliorer les éléments trouvés sur le site et les rendre conformes aux exigences de l'épreuve de français.

Introduction (du prof)

De Verlaine à la jeune Albertine Sarrazin, nombreux sont les poètes qui ont tiré de leur séjour en prison une force de création. et qui ont utilisé cette expérience comme une matière artistique pour composer leurs poèmes ou leurs romans.: Guillaume Apollinaire, poète plutôt avant-gardiste , fondateur d'une forme de modernité poétique , est mis en cause dans une affaire de vol de statuettes au musée du Louvre; à cette occasion, il est arrêté et incarcéré pendant quelques jours à la prison de la Santé, à Paris, en 1911. Il communique les souvenirs de son emprisonnement dans le poème « À la Santé » qui fait partie du recueil Alcools. On peut alors se demander quelle conception de l'univers carcéral émane de ce poème ? Dans un premier temps, nous étudierons les traces du séjour en prison avant de montrer comment la poésie traduit la douleur de l'expérience et la transforme.

Éléments d'analyse (lecture analytique)

1. La réalité carcérale

-

L'évocation du décor (« cellule », « les vitres », « la voûte », « murs tout nus », « chaise enchaînée », « prison »), des usages (se « mettre nu », un numéro : « le quinze de la / Onzième », la promenade « chaque matin », « les clefs », « le geôlier », « prisonnier »), des bruits intérieurs (un « pied » sur la voûte, la « fontaine », des « clés » qu'on fait « tinter », la chaise) et extérieurs (« bruits de la ville ») 3 sous- parties possibles

-

L'impression douloureuse d'un temps qui s'étire et de l'ennui est rendue par le vocabulaire, les exclamations, les sonorités féminines, les rimes intérieures, les liquides (« Que je m'ennuie », « Que lentement pass[ent] les heur[es] »). La monotonie est rendue par le présent d'habitude, l'expression « chaque matin », les répétitions (« passer » quatre fois, etc.).

2. Le rythme d'un journée

La structure insolite en six parties, rythmée par des « blancs », donne une impression de construction cyclique (les parties I et VI suivent le même schéma), de recommencement mais, entre ces deux parties identiques, le poète n'est pas revenu au même point.

-

Le poème est à la fois la chronique du séjour (avec rappel de l'arrivée et de la fouille) et celle d'une journée (lever du jour : « le soleil filtre » ; promenade du « matin » ; ennui de la journée ; « le jour s'en va » ; le soir, la nuit suggérés par « une lampe »).

-

La progression dans le temps correspond à des variations d'état d'âme. Le poète passe de l'attention au monde extérieur dans les parties II et III (les éléments : « le soleil », « ses rayons », « le ciel » et la présence humaine : « quelqu'un qui frappe du pied », « dans la cellule d'à côté », « le geôlier ») à l'intériorisation (parties IV-V et 1re strophe de VI).

-

La réduction de l'espace à la cellule s'accompagne d'une angoisse croissante rendue par une question (v. 37-38), par le vocabulaire affectif péjoratif (« douleur », « désespoir ») et les mots de la négation (« pâles » [sans couleurs], « sans [larmes] », « [murs] nus », « hostile »).

-

Les derniers vers marquent l'apaisement : le symbole de la « lampe » qui « brûle » (image du foyer), la « raison », personnifiée en créature féminine, qualifiée par des mots positifs (« belle » « Chère ») font de la cellule un espace préservé de l'intimité.

3. La présence du poète

-

Variété et irrégularité de la métrique. La métrique introduit un élément de variété : diversité des strophes (distiques, quatrains, sizains...), des vers (octosyllabes, décasyllabes, alexandrins, mais aussi vers impairs, heptasyllabes). Le choix est toujours significatif : deux sizains massifs d'octosyllabes (strophe III) traduisent la pesanteur du temps.

-

Variété de l'énonciation. Apollinaire s'invente des interlocuteurs pour lutter contre la solitude, il « sonorise » sa cellule par des voix :

-

une « voix sinistre » s'adresse à lui à la 2e personne, l'appelant par son prénom (intimité) et le fait exister - c'est peut-être lui-même (cf. Verlaine « Le ciel est par-dessus le toit ») ;

-

il interpelle « [ses] années » passées, personnifiées en « jeunes filles » ;

-

puis il prie « Dieu », qu'il tutoie pour créer l'intimité ;

-

il se dédouble et parle à un autre lui-même, désigné par « tu » (v. 47) ;

-

enfin, il se confie à sa « raison », personnifiée elle aussi.

-

Figures de poète : transformation de l'expérienec biographique

-

L'humour et l'auto-ironie des images. Les images sont cocasses : Apollinaire se présente comme un « Lazare » à l'envers, un ours de zoo, animal lourdaud ; les rayons du soleil sont des « pitres ». Elles sont aussi gracieuses (le cercle protecteur des « années » passées, « chantante ronde ») ou insolites, voire surréalistes (« Le ciel est bleu comme une chaîne »). Elles manifestent la distance que prend le poète par rapport à lui-même sur le ton de l'auto-ironie pour dédramatiser sa souf879.

-

L'inventivité d'Apollinaire apparaît dans la structure du poème, dans les mots inattendus (« vitement », reprise d'un adverbe oublié) et la suppression de la ponctuation, marque de modernité.

2. La vraie gravité d'une mise à nu

Mais, en contraste, le poète qui se dessine ici est bien l'Apollinaire d'Alcools, de « La chanson du mal-aimé », plein de gravité.

-

L'incarcération est une épreuve humiliante (« il a fallu me mettre nu »), mais aussi une remise en question de son identité (« Guillaume qu'es-tu devenu » ; « je ne me sens plus là/ Moi-même » ; le dédoublement se marque par le passage du « je » au « nous », v. 9, 23).

-

Un vrai « désespoir » causé par le passé douloureux qui resurgit et la présence implicite de la mort (référence à « Lazare » ; « sans horizon », « ciel hostile » ; la partie IV rappelle « Spleen » de Baudelaire).

-

Le portrait affectif que le poète fait de lui-même est celui que traduisent ses autres poèmes : tristesse pathétique (« mes yeux sans larmes », « ma pâleur », « ma chaise »), angoisse perpétuelle du temps qui passe (« Tu pleureras l'heure où tu pleures »).

-

Enfin, le lecteur retrouve les mêmes tendances poétiques :

-

les vers sont ses vrais compagnons (« mes lignes ») ;

-

il a gardé son goût du mélange poétique (dans les rythmes, les atmosphères variées : II, bout-rimé à la Musset ; III, chanson ; IV, prière ; V, élégie)

A vous maintenant de réutiliser ces différents éléments dans votre fiche sur ce texte .

-