janv.25

Pasolini ,Oedipe , le tragique au cinéma ?

Un dramaturge contemporain a dit à l'occasion d'une interview que le passage à l'image nous fait tourner la tête et nous détourne du sens profond de la tragédie; Nous regardons mais nous n'entendons plus. Nous devenons spectateurs au lieu d'être acteurs. Partagez-vous ce jugement récent d'un dramaturge à propos des adaptations des tragédies au cinéma? Ce sujet se propose de vous faire réfléchir sur les changements opérés sur l'essence de la tragédie par le changement de media, le passage du théâtre au cinéma et ce qu'on nomme le sens profond de la matière tragique (dans Oedipe bien évidemment ) .

Il faut tout d'abord noter que cette réflexion émane d'un dramaturge c'est à dire d'un artiste qui a choisi le théâtre comme moyen d'expression. On y retrouve un certain nombre de stéréotypes qui concernent le cinéma; Ainsi les images animées et surtout la rapidité avec laquelle elles défilent sur l'écran serait , pour ce critique, un obstacle pour la compréhension des enjeux protonds de la tragédie; Le spectateur ne retiendrait que les images et perdrait de vue le sens de l'oeuvre; On peut objecter que le cinéma de Pasolini ne privilégie pas la succession des images et des actions; au demeurant, il s'agit plutôt d'une démarche esthétique qui fait la part belle à la contemplation à travers les paysages, les panoramiques et les plans d'ensemble. Toute les formes de cinéma ne se ressemblent pas et si l'on en croit les déclaration de Pasolini, ce dernier rechercherait un cinéma poétique; on peut également noter que le premier film muets étaient souvent lents et les acteurs ne s'exprimaient qu épar leur jeu , très outré; les dialogues figuraient sur des cartons,technique que réemploie Pasolini.

On peut penser également au décalage entre les conditions de représentation de la tragédie de Sophocle dans la Grèce antique et l'adaptation cinématographique qui n'est pas exactement de même nature; Le nombre d'acteurs limité, le port du masque, la présence du choeur et du prologue , de l'orchestre et la lenteur des déplacements des acteurs font la part belle aux échanges verbaux; le spectateur se concentre sur les paroles échangées entre les différents protagonistes et la mise en scène se limite à quelques gestes symboliques . En reprenant Oedipe au cinéma, Pasolini apporte incontestablement un coup d'accélérateur tout particulièrement dans le rythme des échanges verbaux; Avec les gros plans qui se focalisent sur les expressions du visage des acteurs, le spectateur a , effectivement tendance à les regarder et l'écoute peut s'en trouver amoindrie. C'est peut être aussi ce qui explique la présence à l'écran de ces cartons qui matérialisent les paroles des acteurs.

L'auteur de cette citation établit alors une distinction entre le spectateur au théâtre qui jouerait un rôle actif , participant à sa manière à ce qui se joue sous ses yeux et qu' il traduit par le terme acteur; il oppose clairement cette attitude à la passivité du spectateur de cinéma qui se trouve ainsi éloigné du spectacle car séparé par un écran et des images différées. L'absence de saisie directe condamnerait selon lui le cinéphile à n'être que très peu partie prenante de ce qu'on lui met sous les yeux. On peut toutefois objecter que certaines images peuvent nous faire un effet important, nous impressionner alors qu'on peut demeurer insensible à une diction ampoulée dans une représentation qui imite les conditions dans lesquelles le théâtre antique se jouait vingt cinq siècles plu tôt.

Le théâtre serait -il le plus à même de nous faire partager les enjeux de la tragédie ? Il semble que non mais il est indéniable que la dimension spectaculaire peut parfois nous éloigner de la réflexion nécessaire pour percevoir la complexité de l'action tragique .

A partir de ces constats qui analysent le sujet, quel plan pouvait-on proposer et surtout comment utiliser au sein de cette dissertation, les deux oeuvres au programme ?

Sont acceptables les plans de type dialectique qu'on peut décliner sous la forme : 1. Thèse (oui il a raison sur ces points ...et on liste les points avec lesquels on est d'accord ) MAIS .. 2. Antithèse : ( on établit les arguments et les illustrations pour lesquelles nous ne sommes pas en accord avec l'auteur de la citation . ) .3 . Synthèse : on nuance son avis, on trouve des exemples qui montrent que la citation se vérifie à certaines conditions ; ce plan peut également être décliné de la manière suivante : OUI / NON / Oui si et seulement si

En introduction , on énumère les thèmes abordés dans la citation : passage du théâtre au cinéma; du théâtre antique au cinéma moderne ; adaptation d'une oeuvre antique ; perception du théâtre et du cinéma, notion de spectacle et de divertissement .

1. La distanciation : un instrument au service de la réflexion

La pièce de Sophocle nous oblige à nous concentrer sur ce que se disent les personnages : absence de décors de mise en scène pour distraire notre attention sauf présence du choeur : il existe des temps pour reposer l' attention du public (intermèdes ) ; il s'agit déjà d'un art visuel et le public pouvait apprécier la déclamation de certains acteurs ; le spectateur est à l'écoute des reflétions des acteurs et partage le déroulement de l'enquête

le choeur joue le rôle du public au sein de l'oeuvre : il représente les vieillards de la cité ; par cette mise sen abîme, le public est bien acteur du spectacle tragique; sa représentation est intégrée au sein de l'oeuvre ; le choeur joue un rôle actif et participe aux débats: il aide, conseille, sermonne.

2. Le cinéma nous immerge dans l'oeuvre : une perception de nature différente

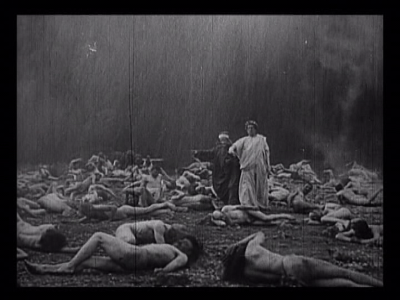

a) Plus d'émotion : les regards des acteurs, la scène du parricide nous entraîne au coeur du tabou ; la douleur de Jocaste est manifeste sur son visage; les corps déformés par l'épidémie de peste nous saisissent visuellement . La peste à travers l'amoncellement des cadavre filmés peut apparaître comme véritablement tragique ; mais on peut oublier qu'il s'agit d'un fléau divin pour punir Oedipe;

b) les plans arrêtés : ils privilégient l'émotion et la théâtralisation mais le visage peut parfois nous faire oublier ce qui se dit (la scène Créon /Oedipe est marquée par la peur de Créon et on peut oublier la teneur de leurs arguments et les raisons de leur affrontement )

c) les décors et leur poésie peuvent traduire une émotion esthétique: la musique peut accroître le tragique de certaines scènes ou gêner le spectateur comme la flûte stridente; la beauté d'un paysage peut nous distraire mais certaines images peuvent traduire de manière plus frappante une dimension tragique comme par exemple les tours sur lui-même qu' Oedipe effectue à la recherche du chemin à suivre ;

Difficile toutefois pour le spectateur peu averti de repérer le retour des mêmes images, les effet de construction ou de symétrie ; difficile également de percevoir la dimension autobiographique du film sans renseignements préalables sur les intentions du cinéaste ; cela ajoute-t-il au tragique ou cela en diminue-t-il la portée ? C'est une interrogation qui revient souvent dans vos copies et elle est tout à fait légitime.

3. Transposer l'essence du tragique au cinéma : à quelles conditions ?

Voilà quelques pistes :

a) Le cinéma peut nous faire ressentir la tragédie en privilégiant les regards en biais ou la caméra subjective qui nous permet ainsi d'être en quelque sorte, "embarqués " dans le film et partie prenante de ce qui s'y déroule ( en filmant par exemple derrière l'épaule d'un personnage en champ contre champ comme dans les rencontres Tiresias / Oedipe )

b) ne pas rechercher les effets spectaculaires et privilégier certaines techniques et certains mouvements de caméra : le choix de la Pythie en sorcière africaine peut , pour certains, ne pas être représentatif de l'essence de la tragédie en déplaçant cette incarnation divine grecque ; cependant son rire résonne de manière tragique à nos oreilles .Privilégier un cinéma de la lenteur et de la poésie en reprenant les artifices du muet .

c) la direction des acteurs peut faire le choix d'un jeu anti-naturel : des expressions outrées qui retiennent notre attention et permettent de saisir la tragédie des visages , des émotions, des oppositions ; la tragédie intérieure des personnages devient ainsi visible en partie mais aucune émotion ne peut à elle seule traduire la complexité des mouvements de l 'âme . On sent que Jocasta est tourmentée , qu'Oedipe est profondément remué mais on ne retient de sa colère que les gestes qui l'expriment et on pourrait en ignorer les causes si on s'en tenait aux images.

En conclusion, le constat de ce dramaturge semble bien sévère pour le cinéma et vise plutôt un type de films d'actions qui donne à voir plus qu'à penser ; il n faut pas non plus négliger que l'étymologie même du mot théâtre dans la Grèce antique désigne le lieu d'où l'on voit (theatron ) ; Pasolini s'est efforcé de restituer la dimension tragique du mythe et de la pièce en recourant à des techniques qui peuvent faire paraître son cinéma un peu désuet pour les amateurs de sensations fortes ; à l'époque de sa sortie, le film a dérouté un certain public plus habitué à regarder qu'à tenter de comprendre ; ce public existe encore aujourd'hui et ne trouve peut être pas l'essence de la tragédie à travers ce film dérangeant. Mais la tragédie est pourtant là , visuellement présente et on la ressent à certains moments du film.