fév.14

Vous avez demandé la Belle Hélène ..qui est-elle au juste ?

dans la catégorie Première

Le personnage d'Hélène dans la pièce de Giraudoux La Guerre de Troie n'aura pas lieu , se présente sous différents aspects : froide et détachée de tout forme de sentiments, beauté fatale, inconstante en amour et volage, douée de capacités d'adaptation hors du commun, comment le dramaturge a t-il décidé d'incarner cette femme dont on a souvent pensé qu'elle était à l'origine de la guerre ?

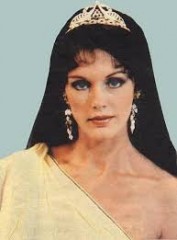

Hélène n'apparaît qu'à la scène 7 de l'acte I, mais dès leurs premières répliques dans la scène 1, Andromaque et Cassandre parlent d'elle et montrent qu'elle est l'enjeu de la guerre et de la pièce, confirmant ainsi ce que savent déjà les spectateurs informés qui connaissent L'Iliade. Mais Giraudoux va au-delà du récit homérique en utilisant pleinement les ressources du théâtre : quel va être ce personnage, cette femme si belle qu'elle a déclenché la guerre ? Le spectateur attend avec impatience de la voir enfin, et ce d'autant plus que jusqu'à la scène 7, tous en parlent abondamment.

Tous les hommes, de l'adolescent (Troïlus) aux vieillards, en sont fous et clament sa beauté (« Vive la beauté ! Vive Vénus ! », crient les vieillards, acte I, sc. 4). Cassandre explique : « Ils ont imaginé que c'était Vénus qui nous donnait Hélène pour récompenser Pâris de lui avoir décerné la pomme », et prévient Hector : « Priam est fou d'Hélène. Il livrerait plutôt ses filles. Et tous nos frères, et tous nos oncles, et tous nos arrière-grands-oncles. »

Hélène

est l'objet de tous les fantasmes masculins : les hommes

l'idéalisent à tel point qu'ils font paradoxalement de cette

femme grecque l'incarnation de leur terre troyenne, leur Muse

patriotique ; en effet, selon le Géomètre, « depuis qu'Hélène

est ici, le paysage a pris son sens et sa fermeté » (acte I, sc.

6).

Hélène

est l'objet de tous les fantasmes masculins : les hommes

l'idéalisent à tel point qu'ils font paradoxalement de cette

femme grecque l'incarnation de leur terre troyenne, leur Muse

patriotique ; en effet, selon le Géomètre, « depuis qu'Hélène

est ici, le paysage a pris son sens et sa fermeté » (acte I, sc.

6).

Les femmes la considèrent, sans doute avec une pointe de jalousie, comme une courtisane : « elle

fait le chemin de ronde », s'exclame Hécube à l'acte I, scène

4, et Cassandre note dans la même scène : « Elle rajuste sa

sandale, debout, prenant bien soin de croiser haut la jambe. » Mais

leurs réserves, leur ironie et leur mépris ne font en définitive

que confirmer sa beauté, qu'amplifier l'attente du spectateur.

À ce dernier en définitive de juger s'il y a quelque chose derrière la beauté d'Hélène ou si ce n'est qu'une ravissante idiote, conformément à l'adage « Sois belle et tais-toi ». Dans la légende, Hélène est l'incarnation de la beauté de la femme grecque ; elle se réduit par là à une fonction : la séduction. Et, par bien des aspects, l'Hélène de Giraudoux est conforme à ce modèle ; on pourrait même dire qu'elle s'y conforme complaisamment.

Est-elle

intelligente ? Dans la scène 7, elle se soumet aux volontés de

Pâris, répète ce qu'il lui dit de dire sans réfléchir. «

J'adore obéir à Pâris », dit-elle à Hector, mais elle

n'hésite pas à se contredire et, alors qu'elle a repris, comme le

lui demandait Pâris, « Ménélas ? Je le hais », à la scène

8, elle dit à Hector : « Pourquoi le haïrais-je ? » Elle semble

ne pas penser par elle-même.

À l'acte I, scène 9, Hector

parle de « cette tête obtuse », et Ulysse, à l'acte II, scène

13, du « cerveau le plus étroit ». Elle se dit paresseuse à

l'acte I, scène 8, paraît insensible, indifférente aux autres,

et Pâris confesse à l'acte I, scène 4 : « Même au milieu de

mes bras, Hélène est loin de moi. » Superficielle, frivole,

infidèle : « Je n'aime pas beaucoup connaître non plus mes

propres sentiments » (acte II, sc. 8).

Hélène a connu de nombreux hommes : « quelques-uns » avant Pâris, et Hector constate : « Vous n'aimez pas Pâris... Vous aimez les hommes ». Oui, dit-elle, « c'est agréable de les frotter... ». Pour elle, l'amour n'est pas une exigence, une passion, il est un plaisir.

L'épisode

avec Troïlus, à l'acte II, scène 1, confirme ce besoin de

séduction, non sans une certaine cruauté. Elle joue avec ce

dernier, se joue de lui, le cajolant, le menaçant faussement, le contraint à se

contredire (« Je ne veux rien... Je veux tout »). À Pâris qui

s'étonne dans la scène suivante : « Quel est ce baiser inédit

que tu me donnes, Hélène ! », elle lui répond, en présence

de Troïlus : « Le baiser destiné à Troïlus. » Quel que soit

le destin qui lui est réservé, elle est constante dans sa

volonté de plaisir, ce que confirme son apparition, embrassant

Troïlus, à la fin de la pièce.

Il est impossible néanmoins de réduire l'Hélène de Giraudoux à cette seule dimension de séduction. Elle est en effet beaucoup plus complexe, voire ambiguë. Elle est avant tout l'instrument du destin ; et sans doute le sait-elle : « Je laisse l'univers penser à ma place », « Je n'y peux rien. (Cette obstination) n'est pas la mienne. » Ulysse, à l'acte II, scène 13, nous confirme qu'elle est l'incarnation de la fatalité : « Elle est une des rares créatures que le destin met en circulation sur la terre pour son usage personnel. Ainsi sa soumission et son désir de séduire ne sont pas de l'inconscience ou de l'inconstance, mais une forme de sagesse : d'ailleurs, comme Cassandre, elle a un don. Pour elle le monde n'existe que par des images : « Entre les objets et les êtres, certains sont colorés pour moi. Ceux-là je les vois. Je crois en eux. Je choisis (les événements) que je vois », dit-elle à Hector dans la scène 9 de l'acte I. « Je ne lis pas l'avenir. Mais dans cet avenir, je vois des scènes colorées, d'autres ternes. Jusqu'ici, ce sont toujours les scènes colorées qui ont eu lieu. » Ainsi, elle voit la bataille, la chute et l'incendie de Troie, la mort de Pâris et d'Hector : Ah vous croyez que c'est Pâris ? »

En « voyant », elle est aussi miroir de l'univers, avec lequel elle est en harmonie. Hector s'étonne devant ses yeux : « Qu'elle est pure, la lentille du monde », et se bornant à voir et à recevoir, Hélène a accès à une vérité qui échappe aux autres.

Elle accepte néanmoins de céder à la demande d'Hector et cela lui confère une indéniable humanité. Elle va faire comme si elle avait le choix et prendre le parti de la paix. Elle va soutenir Hector (acte II, sc. 10 et 11) face à Ulysse. Elle montre même une certaine sensibilité et ménage Hector en esquivant ses questions : « Personne n'est infaillible. » À Cassandre, elle avoue : « Je ne l'ai pas dit à Hector. Mais le cou de son fils est illuminé (...) où bat l'artère. »

On peut constater aussi qu'elle ne manque ni de sensibilité poétique (témoin ce qu'elle dit de la mort de Pâris à l'acte I, scène 9 : « Je vois un morceau d'aurore qui roule dans la poussière »), ni de sens de la repartie (« S'il suffit d'un couple parfait (...), il y a toujours le vôtre, Andromaque

Hélène a compris, peut-être mieux

qu'Andromaque, que les guerres se nourrissent de symboles,

d'illusion, d'apparence et non de vérité. Mais ces qualités

humaines, elle les exerce avec distance. En amour, elle oppose sa

vérité à celle d'Andromaque : « Je suis commandée par lui,

aimantée par lui. L'aimantation, c'est aussi un amour, autant que

la promiscuité. » Elle refuse d'y verser « la jalousie, la

tendresse et l'inquiétude ». Et elle refuse aussi la pitié.

Hélène a une connaissance du malheur, mais une connaissance

lucide, comme d'une loi du monde. Elle évoque avec des détails

réalistes les malheurs qu'elle a côtoyés dans son enfance et

elle se dit solidaire des malheureux : « Tous ces malheureux, je les

sens mes égaux (...) Je les admets. » Cette

distance en fait un personnage scandaleux, mais doué d'une

indiscutable sagesse, une femme à la fois forte et fragile, froide

mais entière et disponible, « bloc de négation qui dit oui »

comme le dit Hector à l'acte I, scène 9, et finalement paisible

et pacifiste dans ses soumissions successives.

Hélène a compris, peut-être mieux

qu'Andromaque, que les guerres se nourrissent de symboles,

d'illusion, d'apparence et non de vérité. Mais ces qualités

humaines, elle les exerce avec distance. En amour, elle oppose sa

vérité à celle d'Andromaque : « Je suis commandée par lui,

aimantée par lui. L'aimantation, c'est aussi un amour, autant que

la promiscuité. » Elle refuse d'y verser « la jalousie, la

tendresse et l'inquiétude ». Et elle refuse aussi la pitié.

Hélène a une connaissance du malheur, mais une connaissance

lucide, comme d'une loi du monde. Elle évoque avec des détails

réalistes les malheurs qu'elle a côtoyés dans son enfance et

elle se dit solidaire des malheureux : « Tous ces malheureux, je les

sens mes égaux (...) Je les admets. » Cette

distance en fait un personnage scandaleux, mais doué d'une

indiscutable sagesse, une femme à la fois forte et fragile, froide

mais entière et disponible, « bloc de négation qui dit oui »

comme le dit Hector à l'acte I, scène 9, et finalement paisible

et pacifiste dans ses soumissions successives.