Après l'avoir étudié en classe (http://blog.crdp-versailles.fr/histargeo/index.php/post/26/09/2010/L-h%C3%B4tel-de-ville-de-Boulogne), nous sommes allés visiter l'hôtel de ville vendredi 7 octobre, sous la conduite d'un excellent guide ... voici le compte-rendu d'Odile, illustré par deux schémas, que je complète avec les deux schémas proposés par Oriane ; bravo pour ce très bon travail, qu'Odile a en plus pris la peine de compléter par la liste du vocabulaire que notre guide avait utilisé. La visite s'est poursuivie par le musée des années 30 ... une autre vision des maisons des années 30, en maquette cette fois-ci ...

Nous, Boulonnais passons tous les jours devant cet édifice qui nous paraît commun, pourtant si nous nous arrêtons, ne serait-ce que quelques minutes, nous nous apercevrons que ce bâtiment blanc et magistral n’est pas banal. Alors en quoi cette mairie est-elle si différente des autres ? Pour répondre à cette question nous nous intéresserons dans un premier temps à la mise en place du projet de construction de cet hôtel de ville, puis nous décrirons sa façade principale ainsi que sa façade arrière, pour finir nous étudierons son organisation intérieure.

La mairie de Boulogne-Billancourt a été construite dans les années 30 sur le choix d’André Morizet qui souhaitait un nouvel hôtel de ville, à équidistance de Boulogne qui était la partie nord et de Billancourt qui elle était la partie sud du Boulogne-Billancourt que nous connaissons aujourd’hui. La population se faisant plus importante passant de 2500 habitants à 90000 dans les années 1930, il décida de représenter la ville grâce à une nouvelle mairie. C’est Tony Garnier (1969-1948, Grand Prix de Rome), qui livra le bâtiment à la ville en 1934, mais ce fut Debat-Ponssan (1882-1842) qui dirigea les travaux sur place avec l’aide de Jean Prouvé (1901-1984). Tony Garnier a pensé la cité moderne de Lyon, étant Grand prix de Rome il avait une culture très classique de l’architecture et avait pour idée qu’une ville était constituée en 4 parties : le centre administratif, la zone industrielle, la zone de travail et la zone d’habitation. Ce découpage en parties va se ressentir clairement dans la construction de l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt. André Morizet était très marqué par les idées du socialisme municipal, il donna la priorité au citoyen et non aux fonctions de représentation. En effet, la mairie de Boulogne-Billancourt n’a pas été construite en un seul bloc, elle est composée de deux bâtiments distincts, l’un devant et l’autre derrière. Chaque partie représentant une fonction précise. La partie de réception est le bâtiment composant la façade donnant sur l’avenue (façade sud), tandis que la partie administrative se trouve en retrait (façade nord).

Pour différencier les deux parties et donc les deux fonctions de la mairie, l’architecte a pensé à différencier les deux bâtiments par leur couleur et leurs matériaux. On découvre donc une entrée principale avec des murs blancs en pierre de comblanchien donnant un aspect précieux. En revanche la partie administrative se différencie par une couleur sombre (marron-gris) grâce à ses murs en béton bouchardé.

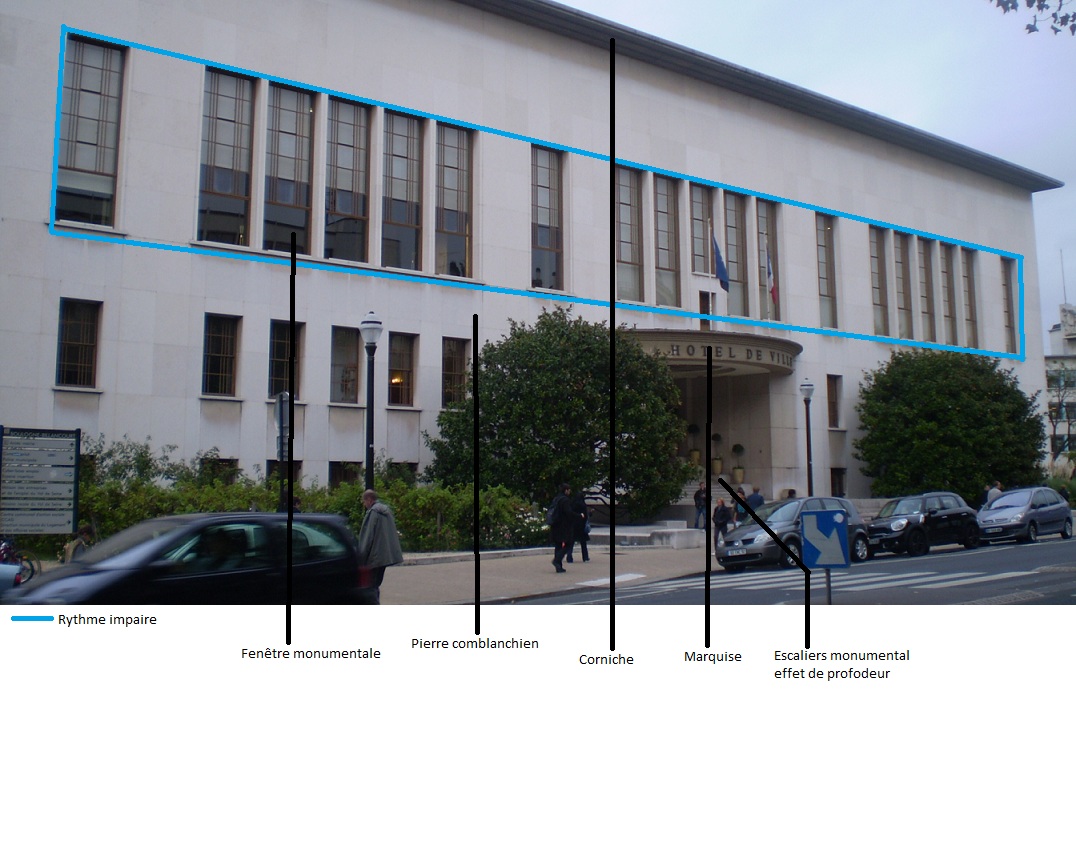

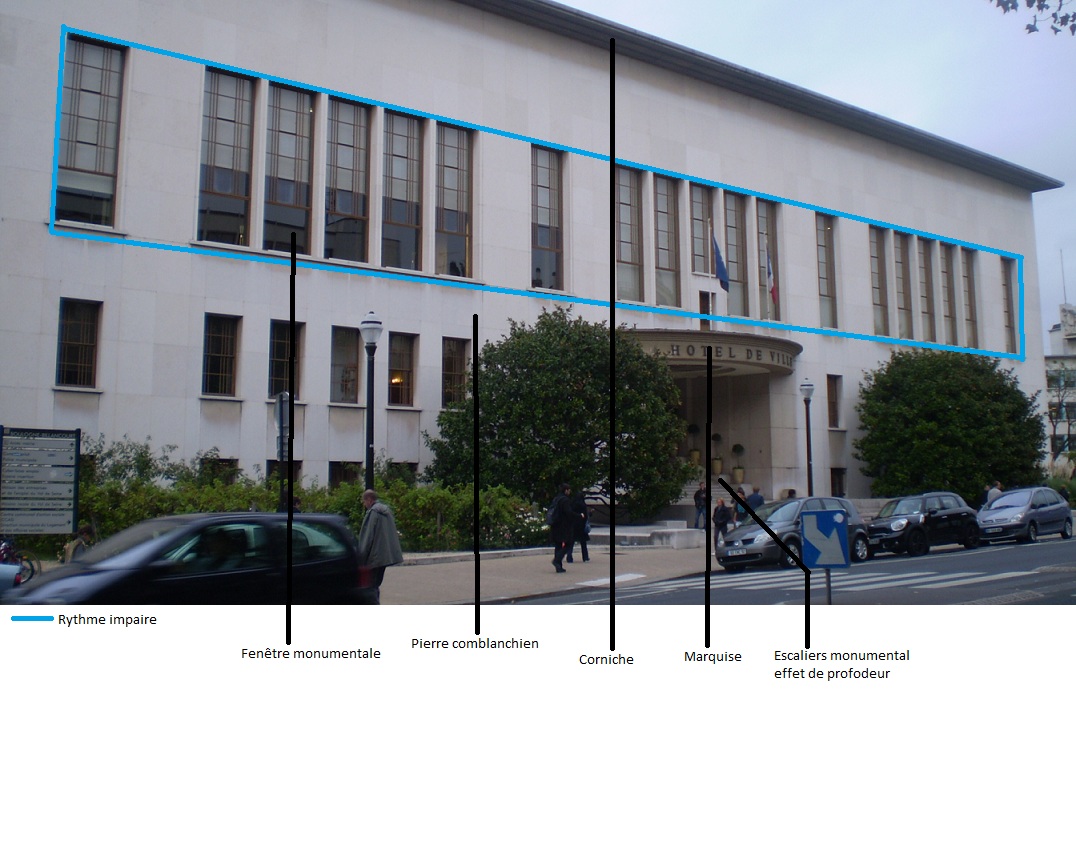

La façade sud est simple à première vue, on peut dire qu’elle est épurée. Elle étonne par sa monumentalité dû aux fenêtres en hauteur, qui décompose la façade en un rythme particulier (1-5 répété 3 fois). Ces fenêtres annonces les salles intérieures, en effet la forme épouse la fonction. L’auvent semi-circulaire ou la marquise qui surplombe l’entrée principale et la corniche tout en haut qui fait le lien entre les deux bâtiments rappelant le palais Farnese à Rome, sont les deux seuls éléments en relief de la façade sud. L’escalier imposant donne un effet de profondeur et permet au bâtiment d’être mis en avant car il est exaucé de son environnement. On notera la présence d’un rythme ternaire (corniche en trois épaisseurs) ou impair (nombre de fenêtres).

Schéma de l'extérieur de l'hôtel de ville proposé par Oriane :

La façade nord pour sa part est en béton apparent. Elle est plus petite, fonctionnelle. L’escalier est à l’intérieur. Contrairement à la façade sud, elle possède plus de vitres pour donner une plus grande luminosité aux bureaux. Pour ce faire les trumeaux sont réduits au minimum d’épaisseur. Entre deux trumeaux de fenêtres se trouve la travée. On peut comparer cette technique à l’architecture des usines, on appelle cela l’esthétique industriel. On compte 4 étages de fenêtres les attiques (fenêtres les plus hautes) reposant sur un allège. Enfin le rythme ternaire est encore présent au niveau de la séparation entre les vitres et les trumeaux en 3 couches.

En entrant par le bâtiment de réception, nous empruntons le grand escalier conduisant à la salle des mariages. Cet escalier est sobre, ses volumes amples sont soulignés par la lumière du lanterneau et des vastes verrières. Cet escalier composé d’un palier entre les deux étages donne sur un vestibule. Il est aujourd’hui surplombé par une toile abstraite d’Olivier Debré, datant des années 80. Elle a remplacé une toile plus classique des Gobelins pour faire un pas symbolique vers la modernité. Cette toile aux couleurs chaudes (jaune dominant) contraste avec le vestibule blanc et fonctionnel.

La salle des mariages offre un contraste important avec le vestibule. Les murs sont en majorité recouverts de feuilles dorées et le bas du mur est en noir. Les colonnes se fondent dans le décor grâce aux feuilles d’or et aux bas noir mais également à leur forme oblongue. Les proportions de couleurs du plafond sont inversée, il y a plus de noir que doré. Il a été réalisé par Georges Matthieu sur la demande de Georges Gorse. Le mobilier est lui à l’inverse du reste de la salle plus dénudé, ainsi les bancs de René Herbst (1881-1982) en fer sont d’une esthétique épurée.

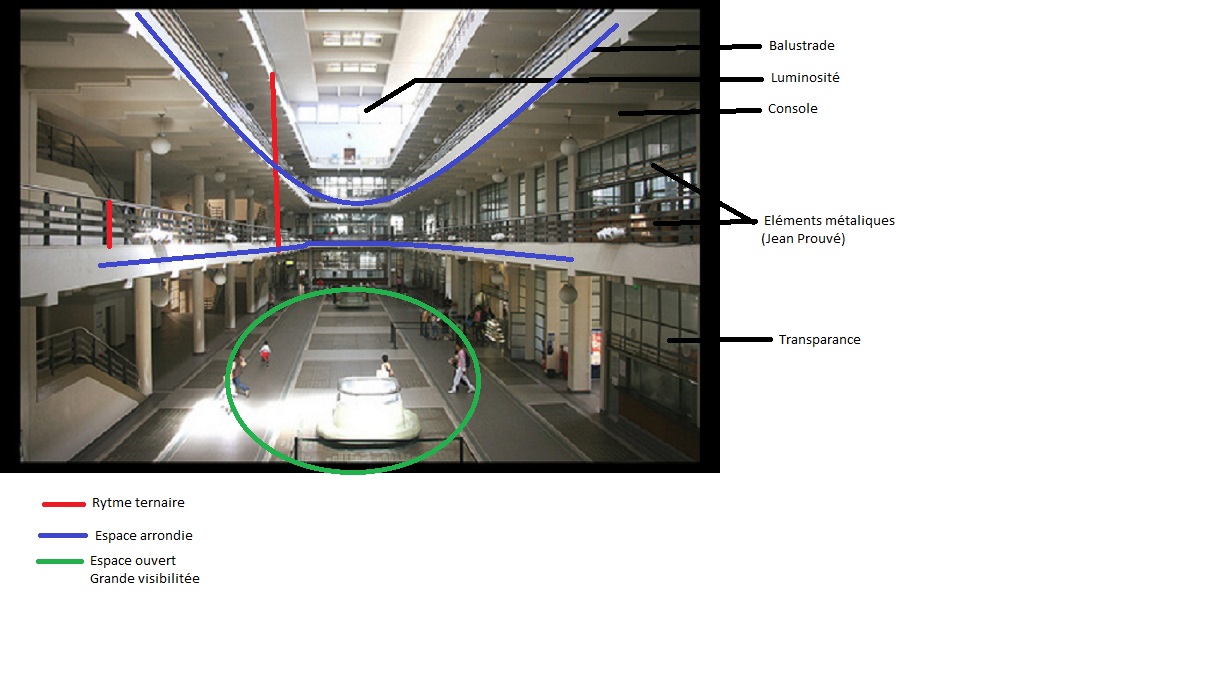

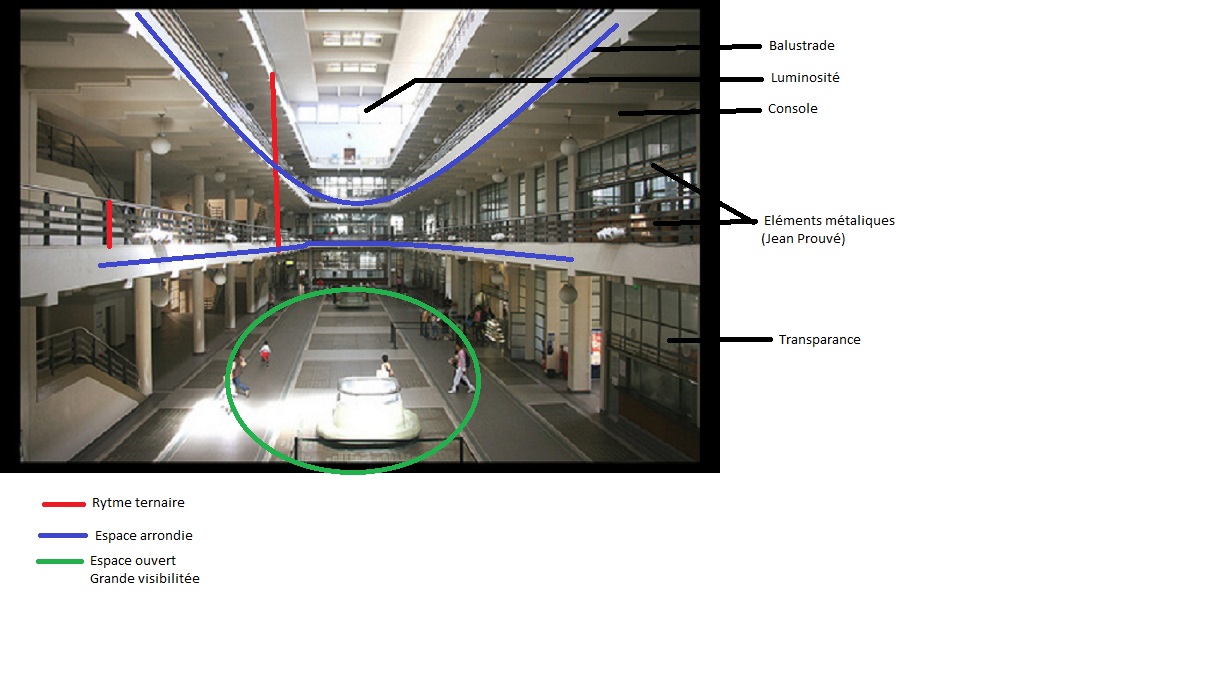

Dans la deuxième partie de l'édifice, le bâtiment admnistratif, l'atmosphère est très différente : les bruits ne sont plus feutrés, la lumière plus vive. C'est un espace clair et organisé pour le citoyen. André Morizet souhaitait une grande lisibilité de l’espace. En effet, la salle est dotée d’un éclairage zénithal et de nombreuses baies vitrés. Les bureaux sont traversés par de nombreuses fenêtres. La lumière se reflète également dans le métal des balustrades en fer qui donnent un effet de transparence. Les éléments métalliques qui ferment les bureaux, et qui composent le guichet ont été pensés par Jean Prouvé. Enfin le rythme impair est on ne peut plus présent dans cet espace puisque les balustrades sont composées de trois barres de métal, les encorbellements sont aux nombres de trois (3 étages) sur toute la longueur de la salle et les corbeaux ou consoles sont en trois couches.

Ainsi la mairie de Boulogne-Billancourt est par son organisation simplifiée et son but architectural original, se différencie des autres hôtels de ville de son époque tel que la mairie de Paris avec ses nombreux ornements et motifs décoratifs. L’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt a été classé monument historique en 1975.

Oriane propose un schéma récapitulatif de l'intérieur du bâtiment administratif

· Vocabulaire :

ü Pierre de Comblanchien : calcaire très dur souvent utilisé en architecture de couleur beige, beige clair à rosé ayant un aspect compacte à grains très fins.

ü Béton bouchardé : Le béton bouchardé vise à obtenir un aspect proche de la roche originelle.

ü Marquise : Auvent protégeant une porte, un perron ou une fenêtre.

ü Corniche : Couronnement de construction, en saillie, ligne continue horizontale ou en pente.

ü Trumeau : Mur, cloison, compris entre deux fenêtres.

ü Travée : Espace entre deux poutres, entre deux colonnes.

ü Attique : Petit étage placé au sommet d'un édifice au-dessus d'une frise.

ü Allège : Partie maçonnée basse sur laquelle s'appuie une fenêtre, minceur sur un mur épais.

ü Oblongue : De forme allongée.

ü Balustrade : Elle constitue une barrière installée à hauteur d'appui souvent ajourée, faisant fonction de garde-corps, comme la balustrade d'un balcon.

ü Encorbellement : construction en surplomb du plan du mur.

ü Corbeau : Élément saillant du mur soutenant une poutre ou une corniche.

ü Consoles : partie saillante dans un bâtiment destiné à supporter un balcon, une partie externe.