oct.30

Les scènes clés de Madame Bovary

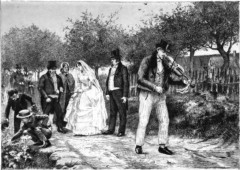

Quand on évoque la construction du roman et le déroulement de l'intrigue, on peut isoler certaines scènes qui paraissent plus importantes que d'autres. Si la dissertation porte sur l'une de ces scènes , la première des choses à faire consiste à la replacer dans un ensemble et à en évaluer la portée ainsi que la dimension symbolique. Quelques études possibles : l'arrivée de Charles , la visite de Charles chez les Rouault, l'arrivée à Yonville, l'épisode du bal, les Comices, la promenade avec Léon, le départ de Léon, les escapades au château de Rodolphe, la promenade à cheval, la rupture avec Rodolphe, le rendez-vous à la cathédrale, les trajets à Rouen, la scène du souper, les retrouvailles à l'hôtel, l'épisode de la colère d' Homais, la mort d'Emma, la mort de Charles , l'excipit et le triomphe d'Homais.

Quand on évoque la construction du roman et le déroulement de l'intrigue, on peut isoler certaines scènes qui paraissent plus importantes que d'autres. Si la dissertation porte sur l'une de ces scènes , la première des choses à faire consiste à la replacer dans un ensemble et à en évaluer la portée ainsi que la dimension symbolique. Quelques études possibles : l'arrivée de Charles , la visite de Charles chez les Rouault, l'arrivée à Yonville, l'épisode du bal, les Comices, la promenade avec Léon, le départ de Léon, les escapades au château de Rodolphe, la promenade à cheval, la rupture avec Rodolphe, le rendez-vous à la cathédrale, les trajets à Rouen, la scène du souper, les retrouvailles à l'hôtel, l'épisode de la colère d' Homais, la mort d'Emma, la mort de Charles , l'excipit et le triomphe d'Homais.

La scène du fiacre : la censure à l'œuvre

Lors de la parution du roman dans la revue de Maxime Du Camp, ce dernier juge plus prudent de ne pas imprimer la scène du fiacre jugée immorale; Emma , après avoir quitté la cathédrale, accepte de monter dans un fiacre avec Léon, qu'elle a retrouvé à Rouen où son mari l'avait amenée au spectacle. Tout d'abord cette scène peut choquer car elle suggère une relation sexuelle entre les deux protagonistes à l'intérieur du fiacre, et immédiatement après leur visite d'un édifice religieux; Comme si la religion n'avait pas suffi à les empêcher de commettre le péché de chair et de replonger dans l'adultère pour Emma. Tout est suggestif dans cette scène; le fiacre est clos pour préserver l'intimité des amants, ils sont nus comme le suggère la main d'Emma ,qui a ôté ses gants et leur promenade dure des heures comme pour souligner qu'ils font l'amour très longtemps. Flaubert relate cette scène soit d'un point de vue externe soit du point de vue du cocher qui semble ne pas comprendre ce qui se passe dans la voiture et désespère de pouvoir faire une pause. Elle fait écho à la chevauchée qui conduira Emma à céder à Rodolphe dans la forêt (chap 9, II); La promenade romantique est devenue une cavalcade débridée sous les yeux de témoins ébahis: Emma fait un pas de plus dans la débauche et les papillons blancs de l'adultère peuvent rappeler les papillons noirs du bouquet de mariée brûlé. Ces papillons blancs rappellent ceux de la scène des Comices où Emma se laisse séduire par Rodolphe: "les grands bonnets des paysannes se soulevaient comme des ailes de papillons blancs"

A noter que les principales scènes forment entre elles des échos .

La scène des comices : située au milieu du roman, elle se caractérise par une écriture symphonique : Flaubert entrelace deux scènes de nature très différente; Rodolphe tente de séduire Emma sur fond de fête agricole. La langue de bois politique du conseiller Lieuvain reçoit en écho la langue de bois amoureuse de Rodolphe; alors que le premier a un public conquis à sa cause, le séducteur peine à convaincre Emma avec ses envolées lyriques; cette dernière pense encore au vicomte et à Léon, deux facettes d'un amour idéalisé; La jeune femme est rendue en quelque sorte sourde aux paroles de Rodolphe à cause de "la rumeur de la foule et la voix du conseiller qui psalmodiait ses phrases " . Le contrepoint est saisissant entre les deux discours : Rodolphe continue son numéro de séduction pendant que le discours de M Derozerays, le second intervenant es poursuit sur le même ton grandiloquent. A la fin de la scène, Emma abandonne sa main "chaude et frémissante" à celui qui va devenir son amant. Cette main fait écho à celles de Catherine Leroux, qui est honorée après un demi siècle de servitude. Une femme chasse l'autre. Sur fond de kermesse paysanne, l'écrivain parodie au cours de cette scène les poncifs du numéro de séduction donjuanesque de Rodolphe et en révèle ainsi toute l'hypocrisie.

Le bal à la Vaubyessard : Dans le scénario original, Flaubert conçoit cet épisode comme "un bal d'automne dans un château" ; Emma va prendre conscience qu'elle souhaite plus que tout vivre dans cet univers de luxe et de richesse qu'elle va associer à la naissance du sentiment amoureux avec le personnage symbolique du vicomte au gilet jaune. Ce bal représente à la fois un événement pour le personnage: il se passe enfin quelque chose dans sa vie et ce souvenir va prendre des proportions de plus en plus importantes au fur et à mesure que les mois passent; pour en faire prendre conscience au lecteur, l'écrivain imagine le retour d'Emma dans le fiacre sur fond de paysage triste et il fait croiser à l'équipage des cavaliers aristocrates qui partent chasser et le porte-cigares dont Flaubert a eu l'idée dans une dernière version du scénario de cette scène, va prendre la valeur d'une relique. Une fois qu'il tient l'idée de l'épisode, l'écrivain va construire un tableau avec les connotations de raffinement et de luxe: objet sprécieux délicatesse des plats, décor, contraste avec les faces des paysans (qui rappellent les originse d'Emma et ce qu'aurait pu être son destin); scène centrale, scène révélatrice, scène déterminante pour le personnage qui se trouve à la fois au centre des regards, sous le regard du lecteur et prise dans un tourbillon de regards. Le narrateur relaie l'admiration d'Emma pour ce luxe et ce cadre mais il met à jour également la naïveté de la jeune femme et ses erreur de perception ; Nul doute que comme l'affirme le narrateur ce bal a "fait un trou dans sa vie, à la manière de ces grandes crevasses qu'un orage, en une seule nuit, creuse quelque fois dans les montagnes."

Le bal à la Vaubyessard : Dans le scénario original, Flaubert conçoit cet épisode comme "un bal d'automne dans un château" ; Emma va prendre conscience qu'elle souhaite plus que tout vivre dans cet univers de luxe et de richesse qu'elle va associer à la naissance du sentiment amoureux avec le personnage symbolique du vicomte au gilet jaune. Ce bal représente à la fois un événement pour le personnage: il se passe enfin quelque chose dans sa vie et ce souvenir va prendre des proportions de plus en plus importantes au fur et à mesure que les mois passent; pour en faire prendre conscience au lecteur, l'écrivain imagine le retour d'Emma dans le fiacre sur fond de paysage triste et il fait croiser à l'équipage des cavaliers aristocrates qui partent chasser et le porte-cigares dont Flaubert a eu l'idée dans une dernière version du scénario de cette scène, va prendre la valeur d'une relique. Une fois qu'il tient l'idée de l'épisode, l'écrivain va construire un tableau avec les connotations de raffinement et de luxe: objet sprécieux délicatesse des plats, décor, contraste avec les faces des paysans (qui rappellent les originse d'Emma et ce qu'aurait pu être son destin); scène centrale, scène révélatrice, scène déterminante pour le personnage qui se trouve à la fois au centre des regards, sous le regard du lecteur et prise dans un tourbillon de regards. Le narrateur relaie l'admiration d'Emma pour ce luxe et ce cadre mais il met à jour également la naïveté de la jeune femme et ses erreur de perception ; Nul doute que comme l'affirme le narrateur ce bal a "fait un trou dans sa vie, à la manière de ces grandes crevasses qu'un orage, en une seule nuit, creuse quelque fois dans les montagnes."