La bataille d'Alger est un film italien-algérien sorti en 1966. Il a été réalisé par G.Pontecorvo, journaliste italien engagé dans le communisme, 4 ans après la fin de guerre d'Algérie. Il fait le récit de la bataille d'Alger qui a eu lieu en 1957. La guerre d'Algérie est alors commencé depuis 3 ans (début de la guerre d'Algérie à la Toussaint 1954). (La France ne parle pas alors de guerre d'Algérie mais d'opérations de pacification.) A sa sortie, le film est interdit en France ; il sera diffusé en France en 1970 mais retiré des écrans sous la pression de l'extrême droite -je n'ai pas élucidé la nature de ces pressions -. Il faut attendre 2004 pour qu'il soit diffusé à la télévision, sur Arte. Il est régulièrement projeté par l'armée américaine pour étudier la guérilla urbaine, il a été projeté en 2003 devant D.Rumsfeld au Pentagone pour préparer la guerre en Irak. On peut rapprocher ce film d'Apocalypse Now, réalisé en 1979, 4 ans lui aussi après la fin de la guerre, mais qui n'a pas du tout connu la même récpetion aux Etats-Unis (http://blog.crdp-versailles.fr/histargeo/index.php/post/19/10/2010/Apocalypse-Now). C'est un film dont le traitement se rapproche du documentaire ... ce qui peut faire penser aux films de la Nouvelle Vague, eux aussi réalisés dans les années 1960.

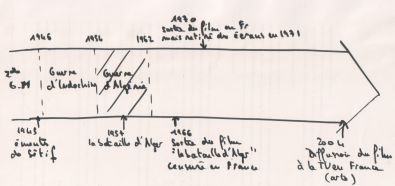

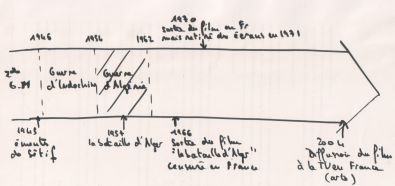

Voici la frise esquissée en classe pour montrer la réception qu'a connu le film :

Je vous ai montré des extraits de ce film pour étudier la guerre d'Algérie. Voici un lien vers la bande annonce : http://www.dailymotion.com/video/x1d77i_la-bataille-d-alger-trailer_news

1. Les acteurs et les enjeux

|

|

Pour l’indépendance

|

Contre l’indépendance

|

|

Les soldats

|

Le FLN (Front de Libération National), dirigé par Ben Bellah. Il mène une série d’attentats à la toussaint 1954, qui marquent le début de la guerre. Il est minoritaire et a besoin du soutien des masses musulmanes.

|

Au début la police française

Puis envoi du contingent (l’armée française) en 1956 : 400 000 soldats en 1956, qui font un service militaire de 30 mois, puis 1 million en 1958.

Puis envoi des parachutistes en 1957, dirigés par le Gal Massu

Les harkis : des algériens enrôlés dans l’armée française.

|

|

Les civils

|

En 1954 : les communistes sont hostiles à la guerre d’Algérie et soutiennent l’indépendance.

Entre 1954 et 1962 : les « musulmans » d’Algérie et les Français de métropole basculent progressivement vers l’indépendance

|

En 1954

Les « musulmans» d’Algérie: 9 millions de personnes dont une élite intellectuelle privée de droits politiques et une masse vivant dans la grande pauvreté. Les problèmes sociaux s’aggravent : pop musulmane augmente (transition démogr commence). Seulement ¼ des musulmans ont niveau de vie comparable à celui des Européens.

Les masses musulmanes sont apolitiques et passives. Elles sont l’enjeu central de la guerre.

Les pieds noirs : 1 million de Français d’origine européenne vivent en Algérie depuis plusieurs générations et considèrent qu’ils sont chez eux. On y trouve des classes pop et une élite composée de notables et de gds pptaires. Certains ont formé l’OAS (Organisation de l’Armée secrete).

Les immigrés algériens en France : ils subissent pendant la guerre une méfiance de la part des forces de police, qui peut se traduire par un véritable harcèlement.

Les Français de métropole : au départ favorables au maintien de l’Algérie Française

|

2. Les stratégies

Les stratégies évoluent dans les deux camps. Le film la bataille d'Alger nous apporte des informations sur l'évolution de la guérilla en milieu urbain, à Alger :

- la stratégie du FLN consiste à pratiquer des attentats dans le quartier européen, attentats qui visent tout d'abord les représentants de l'ordre et qui touchent progressivement les civils (attaque de boîte de nuit, de cafés ...). Les rues sinueuses de la Casbah rendent les arrestations difficiles, d'autant que les attentats peuvent provenir de n'importe qui, y compris les femmes et enfants.

- la police française est rapidement débordée par les attentats, et ne peut y répondre avec les moyens dont elle dispose (dans un des extraits que nous avons vu, elle ne peut obtenir de mandats de perquisition et se heurte à de nombreuses lenteurs administratives). L'arrivée des "para" changent la donne et permet d'apporter une réponse militaire. Dans un premier temps, la casbah (dont nous avons vu dans le cours sur la colonisation qu'elle est séparée du quartier européen) est bouclée.

Mais cela n'empêche pas les membres du FLN de passer. On voit ci-dessous une jeune fille arabe, qui s'est "occidentalisée" pour l'occasion( vêtements occidentaux, cheveux courts, blondis à l'eau oxygénée) en train de franchir sans difficulté le même barrage de police que celui montré ci-dessus.

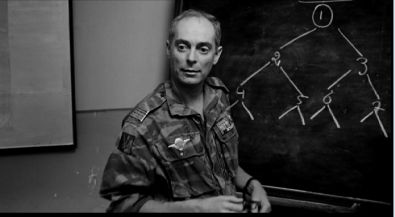

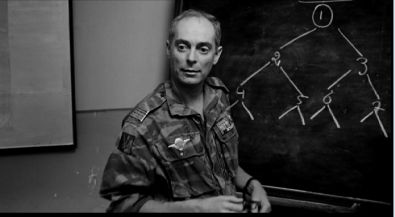

C'est alors que nous avons vu l'extrait du film où le général Massu explique aux soldats que l'ennemi est organisé de manière réticulaire, aucun ne connaissant la totalité du réseau.

Ci dessous on voit le général Massu qui explique ce fonctionnement : chaque membre du réseau ne connait que 3 membres : son supérieur et les 2 membres dont il est lui-même responsable.

Il faut donc utiliser une autre méthode que les imples contrôles de police : le personnage qui joue le rôle de Massu dans le film propose donc les interrogatoires (euphémisme pour parler de torture). Le générique au début du film commence par une scène où le prisonnier a visiblement été torturé, ce qui permet l'arrestation d'Ali la Pointe, caché dans la Casbah derrière un mur en carrelage fraîchement posé ...

Le prisonnier qui donne le donne d'Ali La Pointe sous la torture :

Le mur en carrelage derrière lequel est caché Ali La Pointe :

Cette opération est menée par les paras, qui traversent la Casbah en passant par les toits ...

Ce film nous montre donc un aspect et un moment de la guerre d'Algérie : la bataille d'Alger, guérilla urbaine, en 1957. La guerre se déroule aussi dans les montagnes.

En 1958, le FLN est très affaibli. Mais les stratégies des belligérants radicalisent les positions de chaque camp : côté pied noir avec la formation de l'OAS et côté algérien la population bascule du côté de l'indépendance. La France a gagné la bataille militare mai perdu la guerre psychologique (merci Quentin de m'aider à trouvr les formules justes !)

3. Les étapes de la guerre

- en 1945 émeute de Sétif

- en 1954 début de la guerre d'Algérie

- bataille d'Alger en 1957

- En 1958 le bombardement par l’aviation d’un village tunisien proche de la frontière (Sakhiet Sidi Youssef) pour traquer les hommes du FLN qui auraient passé la frontière occasionne 69 morts (jour de marché) => indignation internationale qui débouche sur une crise ministérielle (gvt Gaillard remplacé par Pflimlin à l’origine de la manif du 13 mai) qui se termine par le retour de De Gaulle qui met fin à la IVe Rép

- De Gaulle veut éviter une nouvelle humiliation pour la France et se débarrasser du « boulet algérien ». Il enclenche la mécanique de l’indépendance, au grand dam des pieds-noirs et des militaires qui ont le sentiment d’être trahis. A partir de 1959-1960 malaise :

o parmi cadres de l’armée qui a progressé dans la lutte contre le FLN et se sent désavouée par cadres politiques…d’où une tentative de putsch menée par 4 généraux en avril 1961. Mais elle est vite désamorcée

o Les pieds noirs manifestent violemment leur refus de l’indépendance. ex : manif à Alger en janv 1960 : « semaine des barricades » réprimée par armée ; ce qui montre que le gvt ne suit plus pieds noirs.

o Certains se lancent ds actions violentes contre FLN ou s’engagent ds l’OAS. Attentats en métropole et en Alg

- Janv 1961 : référendum

- En oct 61 manifestation pacifique des Algériens des bidonvilles de Nanterre qui se terminent dans le sang

- 18 mars 1962 : les accords d’Evian accordent l’indépendance

Conséquences

-- sur le plan internal la Fr est discréditée / relations difficiles entre Algérie et France.

- bilan humain : - 800 000 à 1M de rapatriés pieds noirs / Env. 40000 morts pour Fr / 3 à 400000 pour musulmans : pertes militaires, et purges internes, notam les 60000 harkis (musulmans engagés ds armée fr) abandonnés en Algérie et massacrés par FLN.

- Elle est suivie par une guerre civile en Algérie car le FLN élimine autres mouvements, et confisque le pouvoir dans le nouvel Etat pour longtemps. Pas d’instauration de la démocratie.