Le musée de Cluny, que nous avons eu la chance de visiter, a été fondé en 1843.

C’est un musée consacré au Moyen-Âge, qui réunit deux bâtiments historiques importants pour la ville de Paris : des thermes gallo-romains datant de la fin du Ier siècle après JC, et un hôtel particulier datant de la fin du XVe siècle, construit pour Jacques d’Amboise, abbé de Cluny.

Ce musée nous livre avant tout de précieux témoignages sur les arts et la société du Moyen-Âge, du Ve au XVe siècle, avec des collections très variées : nous avons ainsi pu observer des tapisseries, des vitraux, des sculptures et des objets de la vie quotidienne, etc.

Malheureusement, nous n’avons pas pu visiter le frigidarium, seule salle qui demeure des thermes gallo-romains, car on y désinstallait une exposition.

→ Notre visite a débuté par la tapisserie « Tenture des Arts libéraux : l’arithmétique », datant de 1520 environ. Cette tapisserie fait partie d'une suite sur le thème des sept arts libéraux qu’on enseignait dans les écoles et les monastères au Moyen-Âge. La composition s'organise autour d'une jeune femme, debout derrière une table, occupée à montrer une série de jetons de la main droite et un livre couvert de chiffres de la main gauche. Cette tapisserie permet entre autres d’observer les costumes de l’époque. Au Moyen-Âge, n’oublions pas non plus que ces tapisseries servaient à isoler les maisons du froid. C’est pourquoi, on en trouvait souvent sur tous les murs de la maison, et uniquement chez les gens riches.

→ Nous pénétrons ensuite dans une salle remplie de vitraux, provenant pour la plupart de la Sainte Chapelle, à Paris : lors de la rénovation de celle-ci, ces vitraux avaient en effet été déplacés dans le musée et y sont restés.

Rappelons que la fonction du vitrail à l’époque était de laisser passer la lumière dans les églises, lumière qui était associée à Dieu : on avait par conséquent l’impression de laisser entrer Dieu dans les églises par l’intermédiaire de ces vitraux. Une autre fonction des vitraux était également de raconter des histoires.

La conférencière nous a décrit celui évoquant l’histoire de Job.

→ Nous continuons notre visite avec la salle dite « Notre-Dame »,

car les sculptures qu’on y trouve proviennent toutes de Notre-Dame. C’est ainsi

que l’on peut notamment admirer les têtes qui viennent de la galerie des rois

et qui avaient été coupées lors de la Révolution.

On a également pu voir le

pilier qui se trouvait au niveau du portail de droite de la cathédrale quand on

la regarde de face.

Dans cette salle où certains murs datent de 2000 ans et d’autres de 600 ans, se trouvaient des thermes gallo-romains.

Nous avons aussi pu admirer la statue originale d’Adam, qui se trouvait sur le côté de la cathédrale. Le côté efféminé de la statue n’est pas sans rappeler les statues antiques, prouvant que le Moyen-Âge n’a pas complètement renié cette période dans son art.

→ Dans la salle suivante, nous admirons d’autres statues dont un « Apôtre fragmentaire » ayant conservé quelques traces de couleurs nous rappelant qu’au Moyen-Âge toutes les statues étaient magnifiquement colorées.

→ C’est avec beaucoup d’émotion que nous découvrons ensuite la salle de La dame à la licorne, le chef d’œuvre du musée et l’une des œuvres les plus importantes du Moyen-Âge. L’omniprésence du rouge dans les six tapisseries suffit à prouver la richesse de l’œuvre, puisque c’était une couleur très difficile à obtenir à partir d’une plante appelée garance.

Ces six tapisseries racontent l’histoire des cinq sens, un sens par tapisserie, plus la sixième où est exposée la volonté de contrôler ces cinq sens qui sinon peuvent s’avérer dangereux, mauvais pour l’homme qui n’en fait pas un bon usage (du point de vue des croyances de l’époque). C‘est ainsi que l’inscription que l’on observe au-dessus de la dame : «À mon seul désir » (désir au sens de volonté) prend tout son sens…

→ Dans la salle 16 dite « salle du trésor », nous admirons de nombreux objets en or, argent ou pierres précieuses. La majorité de ces objets proviennent d’églises. L’un d’eux est particulièrement remarquable. Il s’agit de la « rose en or ». Chaque année, le pape en faisait réaliser une pour récompenser quelqu’un de méritant à ses yeux. Cette rose est une rose du paradis, donc sans épines. Ici, cette rose repose sur un pied où l’on peut voir les armoiries de celui qui l’avait gagnée cette année-là.

→ La salle 20 nous amène dans la chapelle du musée, où nous découvrons un plafond de type gothique flamboyant. Les statues présentes à l’origine ont été enlevées à la Révolution, des tapisseries ont été ajoutées, ainsi que des stalles, sièges de type strapontin présentant des motifs sculptés agréables à regarder, conçus le plus souvent sur le mode de la farce et destinés à distraire l’occupant du siège souvent victime d’ennui !

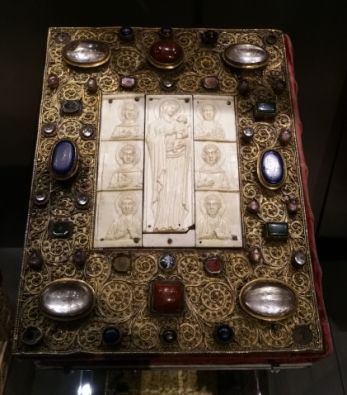

→ Dans la salle 19, nous nous arrêtons devant un livre orné de pierres précieuses, juste destinées à souligner combien un livre au Moyen-Âge est un objet précieux et rare : tout est coûteux à l’époque dans sa conception : le fait de l’écrire à la main (par un lettré, qui va copier une page par jour), le papier qui est alors le parchemin, qui s’obtient avec la peau d’animaux, et il faut beaucoup d’animaux pour réaliser un livre !

A côté du livre, on peut voir une dent de narval, prise à l’époque pour une corne de licorne, car le narval était méconnu au Moyen-Âge…

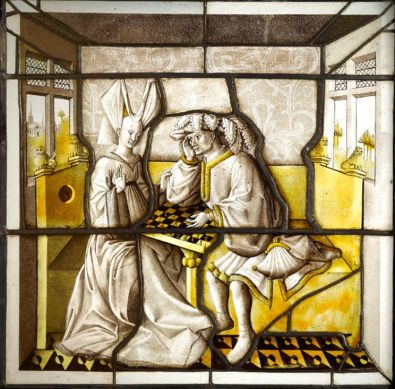

→ Dans l’avant-dernière salle, nous pouvons découvrir une vitrine avec des jeux de société d’époque, ainsi qu’un magnifique vitrail jaune et gris, « Les joueurs d’échecs », illustrant une scène d’amour courtois entre une dame mariée et un chevalier qui la séduit. Notre guide attire notre attention sur les mains de la dame : pendant que l’une semble refuser les avances du chevalier, l’autre tient un morceau du vêtement de l’homme, et son pied caresse le sien sous la table ! Cette scène symbolise ce qu’était le mariage à l’époque, un mariage sans amour mais avec une dame autorisée à se laisser courtiser (mais pas plus) par un autre homme, chevalier le plus souvent.

→ Dans la dernière salle, nous avons pu découvrir les armes et les équipements coûteux portés par les chevaliers à l’époque. Nous nous arrêtons ensuite devant la sculpture de « Saint-Georges et le dragon », en notant l’aspect bien ridicule du dragon, car il aurait été dangereux pour les fidèles, fréquentant l’église où cette sculpture allait être exposée, de représenter le dragon comme un animal monstrueux et forcément fascinant : ils auraient pu être attirés par le côté maléfique du dragon et délaisser le Bien. Au contraire le dragon se devait d’être petit et laid pour mieux mettre en valeur Saint-Georges, représentant de Dieu.

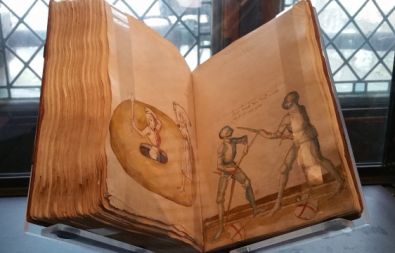

Notre visite se termine avec l’observation du plus ancien manuel existant pour apprendre à manier une épée. Ce manuel ne comporte que des illustrations car le professeur qui l’a rédigé n’a pas eu le temps d’écrire les textes. Cela n’en reste pas moins un objet particulièrement remarquable.

Madame Trouvé pour le compte-rendu, Mme Lévy pour la gestion du blog.