Lors de cette sortie, nous avons d’abord pu nous arrêter quelques temps à l’extérieur du musée, afin de découvrir quelques monuments qui l’entourent.

C’est ainsi que les élèves ont observé l’Arc du Carrousel, qui se trouve sur l’axe Est-Ouest traversant Paris. Cet Arc a été construit en 1806 par Napoléon pour fêter ses victoires. Son nom de carrousel vient de Louis XIV et de la grande fête équestre qu’il organisa dans le jardin des Tuileries en l’honneur de la naissance du dauphin. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il prit le nom de Roi Soleil.

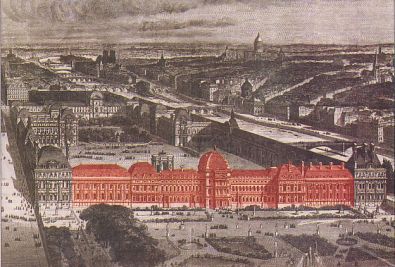

Lorsqu’on se situe sur cette place du Carrousel, on se trouve également sur l’ancien emplacement du palais des Tuileries, construit par Catherine de Médicis et qui faisait à l’époque face au Louvre. Ce palais a été détruit dans un incendie en 1871.

Lorsqu’on se situe face à l’Arc du Carrousel en regardant vers l’ouest, on peut voir, dans l’axe, l’Obélisque de la Concorde puis l’Arc de Triomphe, et au loin on devine ensuite l’Arche de la Défense.

Juste derrière l’Arc du Carrousel commence aussi le célèbre jardin des Tuileries.

Nous sommes ensuite entrés dans le musée. Deux temps forts étaient prévus pour cette visite :

1/ Le matin : découverte du département des peintures françaises

Un parcours de visite avait été établi par Mme Lévy. Lors de ce parcours, les élèves ont pu découvrir et admirer différents genres de tableaux. Pour chaque genre, j’évoquerai un ou plusieurs tableaux, en vous proposant ainsi ma sélection personnelle…

a. Tableaux religieux :

Nous avons pu découvrir des Pieta, qui sont des tableaux représentant la Vierge Marie pleurant la mort de son fils Jésus-Christ, qu’elle tient sur ses genoux. Parmi ces tableaux, on ne peut que s’arrêter devant la Pieta de Villeneuve-lès-Avignon d’Enguerrand Quarton (XVe siècle) avec son magnifique fond doré.

b. Portraits :

Nous avons observé plusieurs portraits, parmi lesquels celui de Charles VII, peint par Jean Fouquet à la fin du Moyen-Âge, et celui de François Ier peint par Jean Clouet au début de la Renaissance. Nous avons pu noter la différence dans les costumes, le premier plus austère et l’autre beaucoup plus riche, ainsi que dans les attitudes des deux rois : l’un plus sérieux (Charles VII) et l’autre paraissant plus ouvert (François Ier). Les élèves ont particulièrement aimé le portrait de François Ier ; ils ont été séduits par la richesse de sa tenue.

c. Auto-portraits :

De nombreux peintres se sont peints eux-mêmes, et nous avons pu admirer notamment les autoportraits de Nicolas Poussin avec ses attributs de peintre (XVIIe siècle) et d’Eugène Delacroix (XIXe siècle).

d. Paysages :

Parmi les nombreux tableaux représentant des paysages, je retiendrais volontiers ceux de Claude Lorrain (XVIIe siècle), Ulysse remet Chryséis à son père ou Le Débarquement de Cléopâtre à Tarse, ainsi que Le pont de Mantes ou L’Eglise de Marissel, près de Beauvais, de Camille Corot (XIXe siècle).

e. Natures mortes :

Les élèves ont découvert lors de cette visite le

genre de la nature morte et nous nous sommes attardés devant La nature morte à l’échiquier de Lucin

Baugin (XVIIe siècle), ainsi que devant La

célèbre raie de Chardin (XVIIIe

siècle).

f. Tableaux historiques :

Nous nous sommes arrêtés devant des tableaux « grand format » mettant en scène des événements de l’Histoire de France comme Le Sacre de l’empereur Napoléon Ier et (le) couronnement de l’impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804. Nous avons également pu contempler Le célèbre radeau de la méduse de Géricault, peint vers 1818, et qui représente un épisode tragique de l'histoire de la marine française : le naufrage de la frégate Méduse qui s'est échouée au large des côtes de l'actuelle Mauritanie, le 2 juillet 1816.

g. Scènes de genre :

Nous avons également pu admirer des tableaux représentant des scènes de la vie quotidienne, comme les tableaux des frères Le Nain, Famille de paysans dans un intérieur et Repas de paysans (XVIIe siècle). Nous avons aussi pu contempler les chefs d’œuvre de Georges de la Tour que sont Le Tricheur et Saint-Joseph charpentier (XVIIe siècle) qui reflètent bien la technique du clair-obscur employée par l’artiste.

2/ Découverte du Louvre médiéval :

Vers 1200, le roi Philippe Auguste fait construire la forteresse du Louvre pour protéger Paris. Au XIVème siècle, le roi Charles V la transforme en résidence royale. Le château est détruit à partir du XVIème siècle, ses vestiges ont été retrouvés et sont présentés dans une crypte archéologique que nous avons traversée.

On peut y voir les restes de la forteresse qu’était le Louvre au Moyen-Âge. Nous avons admiré les vestiges des fossés du Louvre, puis nous avons pu observer une maquette reproduisant parfaitement cette forteresse à l’entrée de la partie Louvre médiéval.

Nous avons pu aussi observer les pierres qui restent de cette forteresse, et qui furent à l’époque taillées et marquées d’un signe par les tailleurs de pierre, qui pouvaient ensuite se faire payer pour leur travail.

3/ L’Après-midi : parcours dans le département des peintures italiennes :

Après un pique-nique mérité, nous avons démarré notre visite par l’observation d’une fresque de Botticelli, Vénus et les trois Grâces, qui décorait à l’origine les murs d’une villa romaine. Cette magnifique fresque constitue un sujet mythologique.

Nous avons ensuite continué notre parcours avec des tableaux à caractère religieux. Alors que dans La Vierge et l’enfant de Cimabue (XIIIe siècle), la perspective n’existe pas encore, on la perçoit déjà dans Saint François d’Assises recevant les stigmates de Giotto (fin XIIIe siècle). Avec Le couronnement de la Vierge de Fra Angelico (XVe siècle), cette perspective est beaucoup plus marquée.

Nous avons pu observer par la suite d’autres tableaux, mêlant sujet religieux et sujet champêtre, comme La Vierge au lapin de Titien ou La belle jardinière de Raphaël (XVIe siècle).

Nous avons retrouvé, comme le matin, des portraits parmi lesquels celui d’Antonello da Messina, Le condottiere (XVe siècle), ou bien le Portrait de François Ier peint par Titien au XVIe siècle, ou encore La Belle Nani de Véronèse (XVIe siècle).

Les élèves ont eu grand plaisir à découvrir la fameuse Joconde de Léonard de Vinci ! Ils ont parfois été étonnés de sa taille relativement petite, mais ont patiemment attendu leur tour pour la photographier (sans flash !). Ce qu’ils ont découvert aussi, c’est que le musée du Louvre possède pas moins de six tableaux du maître Léonard de Vinci, ce qui est exceptionnel compte-tenu du fait que l’artiste a peu peint finalement…Parmi ces tableaux de Léonard de Vinci, nous nous sommes arrêtés pour contempler La Vierge à l’enfant avec Sainte Anne, magnifiquement restauré. Les élèves ont pu tester leurs connaissances relatives à la composition en pyramide du tableau et à la technique du sfumato (technique mise au point par Léonard de Vinci, qui estompe les contours et fond les ombres comme une fumée) connaissances acquises lors de la préparation de cette visite, en classe et au CDI.

Enfin je ne peux pas terminer ce compte-rendu sans évoquer La diseuse de bonne aventure du Caravage (fin XVIe siècle), tableau qui n’est pas sans rappeler le Tricheur de De la Tour, comme l’ont si bien perçu les élèves, notamment par l’emploi de la même technique du clair-obscur, ainsi que par la ressemblance entre les personnages de droite de chaque tableau.

4/ La galerie d’Apollon :

Nous avons terminé notre visite du Louvre par la galerie d’Apollon, chef d’œuvre unique conçu à l’origine par Louis XIV. Le décor du plafond de cette longue salle fut confié à Le Brun qui prit pour thème la course du Soleil. Les élèves ont notamment admiré le trésor des rois de France, constitué de vases et de diamants très précieux. Ils ont, tout comme nous, été sensibles à la féérie du décor que constituent les nombreuses peintures, sculptures, boiseries et tapisseries présentes dans cette galerie.

Mme Trouvé, Documentaliste