HISTOIRE

Par Marion Surmont (IEM de Bailly 78) le 07 novembre 2014, 11:12 - Lien permanent

mis en ligne le 5 avril 2013

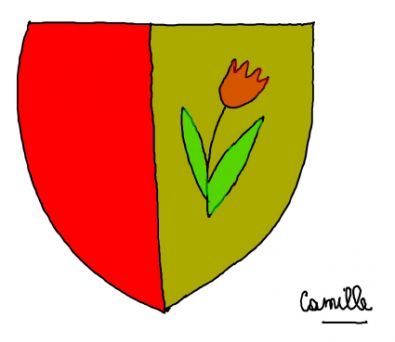

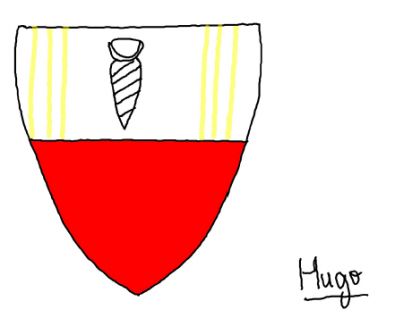

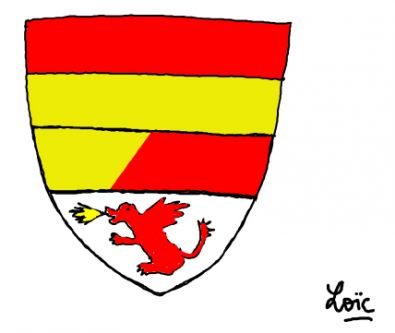

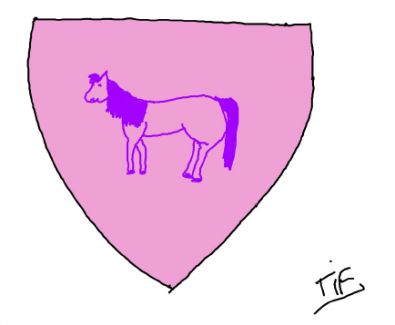

Voici les blasons créés en classe :

mis en ligne le 20 mars 2013

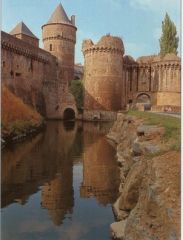

Le château-fort

Au Moyen-Age, un château-fort est une grande maison fortifiée dans laquelle vivent le seigneur, sa famille, ses serviteurs et ses soldats.

Le château-fort est construit en général près d’un village, sur une butte pour voir de loin les attaquants arriver. Cela permet aussi de rendre l’assaut plus difficile car les assaillants doivent monter une pente.

Les premiers châteaux étaient

construits en bois. Plus tard, on les bâtit en pierre.

Constitution du château-fort

- Des douves (profonds fossés remplis d’eau) font le tour de l’enceinte. Elles servaient à empêcher les assaillants de s’approcher trop près du pied de la muraille

- Un pont-levis en bois actionné par des chaînes très résistantes pouvant s’abaisser en cas d’attaque ou la nuit.

- Une herse, lourde grille en fer, coulissant verticalement dans une rainure au niveau de la porte d’entrée

- Une basse-cour, première cour du château où se réfugiaient les paysans en cas d’attaque. Les serviteurs et les animaux y vivaient tout le temps.

- Un donjon, plus haute tour du château, qui pouvait servir de prison. A partir du XIIème siècle, le seigneur n’y vit plus. Il se loge dans des bâtiments nouveaux construits sur les façades sud et ouest qui sont les plus ensoleillées.

- Des remparts : de grands murs faisant le tour du château, au sommet desquels se trouvent les chemins de ronde. Les remparts sont régulièrement séparés par des tours percées de meurtrières (ouvertures étroites et rectangulaires d’où les archers tiraient des flèches sans être atteints).

- Le haut des murs des tours, des remparts et du donjon est couronné par des merlons (parties pleines) et des créneaux (parties vides). Les archers et les soldats tiraient entre ces créneaux, puis se cachaient derrière les merlons.

- Souvent, le sol du chemin de ronde est ajouré par des mâchicoulis (trous qui sont à la verticale du pied extérieur des murs). Par ces trous, on pouvait jeter sur les assaillants toutes sortes de projectiles.

mis en ligne le 13 mars 2013

l'armement du chevalier

1 = destrier (le cheval du chevalier)

2 = lance (utilisée surtout lors des tournois)

3 = heaume (casque protégeant la tête)

4 = écu (bouclier qui sert à se protéger)

5 = haubert (vêtement)

6 = épée

7 = étriers et éperons

mis en ligne le 6 mars 2015

mots tirés du roman "le vitrail" et expliqués ici :

armure : c'est la tenue qui servait à protéger le chevalier. elle est extrêmement lourde et peu pratique et coûte très cher (c'est pourquoi le chevalier tente de se procurer celle se son adversaire au combat ou lors des tournois) la robe des femmes au Moyen Age : les vêtements sont fabriqués beaucoup plus simplement qu'aujourd'hui (pas de pantalon pour les femmes à l'époque)

la robe des femmes au Moyen Age : les vêtements sont fabriqués beaucoup plus simplement qu'aujourd'hui (pas de pantalon pour les femmes à l'époque)

vitrail : composition faite de pièces de verre colorées, assemblées à l'aide de plomb et d'une armature de fer (on trouve les vitraux surtout dans les édifices religieux)

vitrail : composition faite de pièces de verre colorées, assemblées à l'aide de plomb et d'une armature de fer (on trouve les vitraux surtout dans les édifices religieux)

douves : large fossé destiné à être rempli d'eau et entourant un château

douves : large fossé destiné à être rempli d'eau et entourant un château torchis : mélange de terre et de paille dont on se servait pour construire les murs des maisons

torchis : mélange de terre et de paille dont on se servait pour construire les murs des maisons ménestrels : musicien attaché à un seigneur aux 12ème et 13ème siècle

ménestrels : musicien attaché à un seigneur aux 12ème et 13ème siècle tour de guet : tour du château sur laquelle était placées les sentinelles chargées de surveiller les alentours et de prévenir de l'arrivée d'un éventuel ennemi

tour de guet : tour du château sur laquelle était placées les sentinelles chargées de surveiller les alentours et de prévenir de l'arrivée d'un éventuel ennemi

février 2015

voici le récapitulatif des apprentissages sur la révolution française :

La société française au 18ème siècle :

A cette époque, le pouvoir du roi est absolu.

Celui-ci prétend ne tenir sa couronne que de Dieu ! Il n’est contrôlé par

personne, il fait les lois et dispose de la vie et de la liberté de ses sujets.

Pour sa cour , il dépense énormément d’argent en cadeaux

, il dépense énormément d’argent en cadeaux , pensions (une sorte de

salaire donné aux nobles qui ne travaillent pas) et fêtes grandioses.

, pensions (une sorte de

salaire donné aux nobles qui ne travaillent pas) et fêtes grandioses.

La société française est divisée en trois ordres.

La noblesse et le clergé (520 000 personnes)

sont des ordres privilégiés qui ne paient pas d’impôt. Autour du roi, ils

vivent luxueusement et occupent les plus hautes fonctions. En Province, les

nobles sont moins riches et vivent de leurs droits féodaux. Le haut-clergé

(archevêques, cardinaux, abbés) vit souvent à la cour : ceux-là sont

riches. Le bas-clergé (curés, moines) est pauvre.

: ceux-là sont

riches. Le bas-clergé (curés, moines) est pauvre.

Le troisième ordre, le Tiers État (plus de 25

millions de personnes) paie des impôts et ne participe pas au gouvernement. Les

bourgeois, aisés et parfois très riches voudraient jouer un rôle politique. Les

artisans aimeraient plus de liberté dans leur travail. Les paysans (80 % des

Français) vivent souvent dans des conditions misérables et croulent sous des

impôts de toutes sortes.

pas au gouvernement. Les

bourgeois, aisés et parfois très riches voudraient jouer un rôle politique. Les

artisans aimeraient plus de liberté dans leur travail. Les paysans (80 % des

Français) vivent souvent dans des conditions misérables et croulent sous des

impôts de toutes sortes.

Le Tiers Etat écrasé par la Noblesse et le Clergé (caricature)

Le Tiers Etat écrasé par la Noblesse et le Clergé (caricature)

Les débuts de la Révolution

5 mai 1789 : le

roi Louis XVI ouvre les États

généraux à Versailles. C’est le dernier moyen qui lui reste pour tenter

de sauver le royaume de la faillite en faisant voter de nouveaux impôts. Dans

toute la France, des représentants des trois ordres sont élus et écrivent leurs

demandes au roi sur des cahiers

de doléances.

impôts. Dans

toute la France, des représentants des trois ordres sont élus et écrivent leurs

demandes au roi sur des cahiers

de doléances.

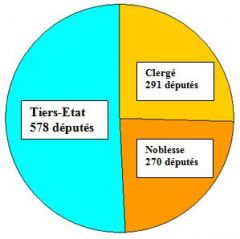

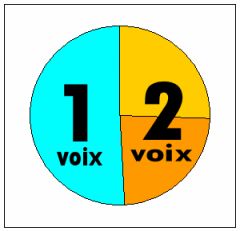

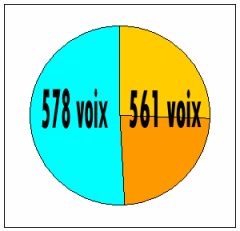

Sur 1 139 députés, 291 appartiennent au clergé, 270 à la noblesse et 578 au Tiers État.

Le clergé et la noblesse

souhaitent que le vote ait lieu par ordre, ce qui leur assure la majorité (à

deux contre un). Le Tiers État réclame le vote par tête, ce qui leur assure

la majorité (à

deux contre un). Le Tiers État réclame le vote par tête, ce qui leur assure l’égalité.

l’égalité.

Répartition des trois ordres en fonction des ordres en fonction des têtes

Les esprits s’échauffent et Louis XVI (qui est incapable de prendre une décision) choisit de faire fermer la salle des états à Versailles. Les députés du Tiers État décident de se réunir dans la salle du Jeu de Paume.

20 juin 1789 : réunis dans cette nouvelle salle, ils décident de ne pas se séparer avant d’avoir rédigé une constitution pour le pays (ensemble des lois précisant comment gouverner le pays) : c’est le serment du jeu de paume. Ainsi est née l’Assemblée nationale.

C’est aussi le début de la Révolution.

9 juillet 1789 : l’Assemblée Nationale devient Assemblée constituante.

Les états Généraux le serment du jeu de Paume

La fin des privilèges et de la monarchie absolue

11 juillet 1789 : le roi mécontent fait venir environ 20 000 soldats autour de Paris.

14 juillet 1789 : le peuple de plus en plus agité et maintenant menacé par ces soldats, s’empare de milliers de fusils et de quelques canons aux Invalides.

La foule s’empare ensuite de la Bastille pour se procurer des munitions et pour « casser » l’image de cette forteresse qui symbolisait les abus de pouvoir du roi !

Louis XVI qui apprenait la nouvelle le 15 juillet au retour d’une chasse parut étonné : « c’est une révolte » dit-il. « Non, sire, c’est une révolution… »

La Bastille sera entièrement détruite dans les mois qui suivront.

La prise de la Bastille

Nuit du 4 au 5 août 1789 : depuis quelques jours, les paysans se retournent contre les châteaux et les seigneurs, demandant l’abolition des droits seigneuriaux.

Plusieurs centaines de châteaux seront pillés et brûlés.

Le 5 août, c’est l’abolition (la suppression) des privilèges de la noblesse et du clergé. C'est la fin de l’Ancien Régime !

pillages en Province la fin des privilèges (caricature)

26 août 1789 : l’assemblée constituante vote la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui sert d’introduction à la nouvelle constitution et affirme que tous les hommes sont libres et égaux devant la loi.

La constitution est établie : le pouvoir est partagé entre le roi et une assemblée élue.

5 et 6 octobre 1789 : le 5 octobre au matin, 7000 à 8000 femmes, menées par un des vainqueurs de la Bastille, Maillard, marchent sur Versailles pour réclamer du travail et du pain (qui devient rare et cher à Pa ris). Le 6 octobre 1789, la foule pénètre dans le château et réclame le roi au balcon. Il s’exécute, la foule lui crie alors « à Paris ! ». Le roi et sa famille quittent alors le château de Versailles pour Paris (palais des Tuileries) où le peuple pourra le surveiller de près !

20 juin 1791 : le

roi accepte mal les nouvelles mesures. Il essaie (avec sa famille) de s’enfuir

à l’étranger sous une fausse identité mais il est arrêté à Varennes et ramené rapidement

à Paris. Son but était de rejoindre les abords du Luxembourg à Montmédy :

de là, il voulait constituer une armée (avec l’aide des Prussiens et des

Autrichiens) et du général français Bouillé pour revenir à paris et mettre fin

à la révolution.

l'arrestation du Roi

Après cet événement, les rapports entre le Roi et les Français se détériorent.

Septembre 1791 : l’assemblée constituante se sépare : les Français élisent une assemblée législative pour gouverner.

____________________________________________________

Etats généraux :

Assemblée réunissant les représentants

des trois ordres, appelés autrefois par le roi à voter de nouveaux impôts.

impôts.

Jeu de paume :

Ancien jeu où l’on se renvoyait la balle avec une sorte de raquette, dans une vaste salle entourée de murs.

Constitution :

Texte écrit organisant le pouvoir du gouvernement et sa responsabilité.

Le serment du jeu de Paume :

Debout, la main levée, les députés du Tiers Etat et du clergé répètent le même serment dans l’enthousiasme ; ils jurent de donner à la France une constitution.

23/01/2015

Les Causes de la Révolution Française

Avant que la Révolution française n’éclate,

les gens vivaient dans une société que l’on appelle Ancien régime. Dans ce

système existait trois catégories de personnes aussi appelées ordres. Le Tiers-Etat représentait

la majorité de la population : les paysans, les artisans, les commerçants.

C’était une catégorie généralement très désavantagée et pauvre. Le clergé représentait

tous les hommes d’église. Les

nobles représentaient les familles les plus aisées et ayant un titre de

noblesse comme les seigneurs.

Cette image représente les 3 ordres : le clergé, la noblesse et le Tiers-Etat

Cette image représente les 3 ordres : le clergé, la noblesse et le Tiers-Etat

17/11/2014

Actualité oblige, nous étudions la « Grande Guerre » en classe en ce moment.

Nous avons regardé un documentaire, discuté sur les informations pour les comprendre. Nous avons cherché les points forts à retenir. Nous avons effectué des recherches sur les ordinateurs pour créer une affiche « mémoire » en classe.

sur les ordinateurs pour créer une affiche « mémoire » en classe.

Vous trouverez la leçon en annexe en bas de page.

Nous avons regardé un documentaire sur les Gaulois : "C'est pas sorcier"

On devait répondre à un questionnaire .

.

Ensuite, on a tout récapitulé en classe, voici la leçon qui en ressort (le fichier est en bas de page dans les annexes et se nomme "les_gaulois.pdf")

est en bas de page dans les annexes et se nomme "les_gaulois.pdf")